2. 宁夏气象防灾减灾重点实验室, 银川 750002;

3. 宁夏气候中心, 银川 750002;

4. 南京大学, 南京 210044

中国西北地区东部位于亚洲东南季风区及其边缘区域, 是气候变化非常敏感的地区, 由于降水偏少引起的干旱发生频繁, 生态环境极其脆弱, 降水异常变化直接影响该地区的农业生产 (李栋梁等, 2013a; 赵传成等, 2011)。由于近年来该地区春季干旱化趋势非常显著 (杨建玲等, 2013; 宋连春和张存杰, 2003), 而春季降水主要集中在5月, 并且春季5月是该地区农作物出苗及营养生长的关键阶段, 因此5月的降水异常对于该区域大部分农业生产及生态建设来说至关重要 (李栋梁等, 2013b)。如果降水偏多, 有利于改善土壤墒情, 对农作物出苗及生长极为有利, 可为全年的农业丰收打下坚实的基础, 但如果降水异常偏少, 则造成所谓的“卡脖子旱”, 对全年农作物生长和产量影响严重, 同时造成生态环境恶化、人畜饮水困难等严重后果。因此西北地区东部春末夏初5月的降水气候预测对指导农业生产及生态建设非常重要 (陈海波等, 2012)。

已有观测研究 (杨建玲等, 2015a, 2015b) 发现, 20世纪70年代中期以来, 热带印度洋海温异常与西北地区东部5月降水存在显著相关, 前期冬春季持续异常的热带印度洋海盆一致暖模态 (或冷模态) 对应5月西北地区东部区域降水异常偏多 (或偏少), 并发现海盆模可能是通过引起北半球中纬度大气遥相关波列, 在西北地区东部关键影响区域内形成有利于降水异常的环流分布型, 从而引起西北地区东部降水异常。本文利用海气耦合气候模式开展初值模拟试验, 通过分析实验结果研究热带印度洋海盆对西北地区东部5月降水的影响及其机理, 进一步验证观测分析结果。采用的气候模式是全球海气耦合模式FOAM1.5(Fast Ocean-Atmosphere Model), 该模式在以前研究中已得到成功应用, 对欧亚地区大范围环流异常模拟效果较为理想。

2 FOAM1.5模式介绍FOAM1.5(Fast Ocean-Atmosphere Model) 是海气完全耦合模式, 由美国Argonne国家实验室和威斯康星-麦迪逊大学共同开发, 最大的优点是计算速度快, 适合用于研究气候系统的长期变化问题。该模式中大气模式相似于美国国家大气研究中心 (NCAR) 的气候模式CCM2.0版本, 物理过程采用CCM3.0版本的物理过程, 菱形截断水平波数为15(R15), 水平分辨率: 7.5 °× 4.5 °(经度×纬度), 垂直σ坐标取18层, 即48 ×40 ×18格点。FOAM1.5的海洋模式与地球物理流体动力实验室 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL) 的标准模式MOM (Modular Ocean Model) 相似, 但它在很多地方与POM模式更相似, 它的水平分辨率为1.4 °×2.8°(经度×纬度), 垂直分为24层, 即128× 128 ×24格点。FOAM1.5模式的大气模式和海洋模式采用的分辨率不同, 这样的分辨率称为混合分辨率。其中海洋模式采用的分辨率为高效的中等分辨率, 但其模拟性能非常具有优势, 模拟效果与高分辨模式可以相媲美。该模式虽然没有采用任何通量订正, 但是模式对气候平均态状况的模拟仍具有比较强的能力。利用FOAM1.5模式进行模拟积分1000年, 结果发现并没有大的气候漂移发生。

FOAM1.5已用于研究热带和热带外气候变化 (Liu et al, 2000; Wu and Liu, 2003), 详细情况请参阅网页http://www-unix.mcs.anl.gov/foam。利用该模式已经成功开展了有关热带印度洋海温异常主要模态海盆模影响亚洲季风区域的降水、气候以及大气环流异常的数值敏感性模式试验研究 (Yang et al, 2007; 杨建玲, 2007; Yang et al, 2009; Hu et al, 2013)。

3 模式试验方案设计模式试验分控制试验和初值试验两种进行模拟, 控制试验作为对比场, 初值试验是热带印度洋海温设置为海盆模异常进行模拟试验。初值试验结果与控制试验进行对比来分析海盆模的影响。

3.1 控制试验控制试验的做法是将模式积分一段时间, 在模式达到平衡之后, 选取某一年作为初值条件启动模式, 每年输出一个大气和海洋数值积分的结果, 并将这个结果作为初值试验的不同初始场背景, 总共设计了50个这样的初始场, 即模式连续积分50年, 每年输出一个初始背景场。

3.2 初值试验初值试验以50个控制试验输出的背景场作为初始场, 在研究关键月份5月开始设置海温异常。海温异常范围为热带印度洋 (40°E—110°E, 20°S—20°N) 范围内上层40 m (即上混合层), 该异常场边界为0 ℃, 从边界逐渐向中间温度以余弦函数的形式增加, 中间最高为1.0 ℃。这样的海温分布型设计, 主要是考虑了与实际海温异常的相似性, 以及加的海温强迫在模式中比较容易实现, 这种试验设计已经在以往的研究中得到了较好的应用 (Yang et al, 2007, 2009)。初值试验从控制试验输出的50个初始场背景场开始, 分别进行50个1年的数值模拟积分, 然后将50个1年的数值积分结果进行集合 (ensembles) 平均, 集合平均后的结果作为初值试验的结果。

4 模拟结果分析将50个初值试验和50个控制试验的模拟结果分别做平均后计算其差值, 差值场就看作是印度洋海温异常引起的响应。主要分析模拟输出的物理变量包括大气高度场、水平风场及其辐合辐散场、降水率和垂直运动等。

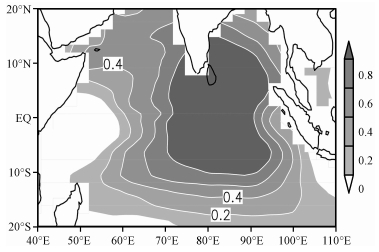

4.1 初始异常海温场初值试验的海温异常场加在5月1日, 随后海气耦合模式自行运行。海温异常场设计为一理想海温异常场, 即在热带印度洋海盆区域内 (20°S—20°N, 40°E—110°E) 上层40 m所加海温异常为规则的cos函数分布, 四周的海温为0 ℃, 中间海温最高为1 ℃, 从四周向中间海温按照cos函数增长。图 1为50个初值试验模拟运行结果在5月的平均海表面温度异常 (SSTA) 分布。从图 1可以看出SSTA为全海盆一致的正异常, 正异常中心在海盆中部略偏东, 同时在海盆西部有小范围的海温略偏低。西部的海温略偏低可能与5月夏季风爆发后引起的沿岸上翻流有关。

|

图 1 FOAM1.5模式初值试验热带印度洋5月平均海温异常分布 (单位: ℃) Figure 1 The Sea Surface Temperature Anomaly distribution of FOAM1.5 model initial experiment in the tropical Indian Ocean in May. Unit: ℃ |

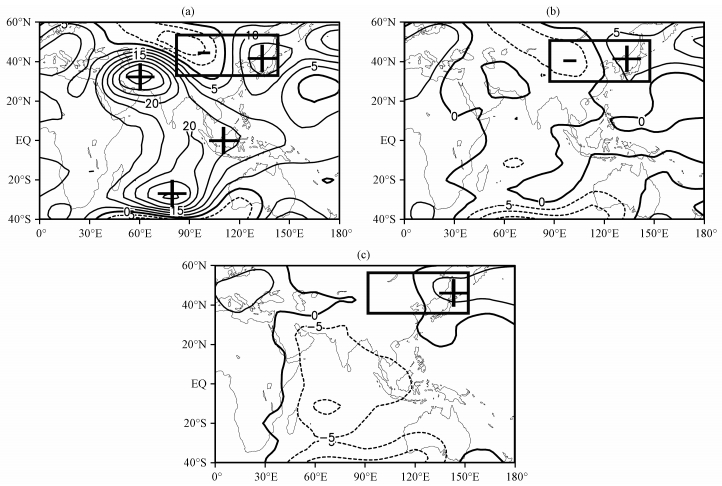

通过FOAM1.5模式模拟的热带印度洋暖海盆模引起的5月高度场异常分布 (图 2) 可以看出, 对应热带印度洋一致海场异常响应从低层到高层随高度增加而显著加强。热带印度洋区域的高度场异常在对流层高层和低层的响应呈斜压结构 (高层为正异常, 低层为负异常), 暖海温作为热带地区的热源引起大气的异常响应, 高层200 hPa高度场异常表现为明显的“Matsuno-Gill Pattern”响应 (Yang et al, 2007; 杨建玲, 2007), 在热源东侧引起大气开尔文波, 西侧激发出罗斯贝波。热源东侧的开尔文波向东传播至整个赤道地区, 表现为整个赤道地区带状的高度常正异常。热源西侧的罗斯贝波表现为南北半球副热带地区近似对称的高度场正异常中心, 高度场正异常中心分别位于南北纬30°附近的南亚和印度洋中纬度地区上空, 而且罗斯贝波在在中纬度引起异常遥相关波列分布, 从低层到高层基本上呈正压结构分布, 高层和低层异常符号一致, 但是高层的正异常非常明显, 而低层的正异常则很弱。春季5月该异常波列的分布型式与热带印度洋海盆模引起夏季的大气环流异常分布型式在亚洲地区相似 (Hu et al, 2013; 亢兴, 2009; 杨建玲和刘秦玉, 2008), 但是春季波列只在印度洋至东亚地区比较明显, 而在太平洋至北美地区不明显, 这可能与春、夏季北半球急流的强度不同有关。北半球明显的波列异常中心分别位于西南亚、亚洲中、东部, 高度场异常在东亚至西北太平洋区域表现为西低东高分布形势, 而且异常在高层表现较明显, 西北地区东部正好处于西低东高形势下 (如图 2中粗线方框所示), 这一模拟的西低东高异常形势与以前采用气象测站降水资料以及再分析资料的分析结果 (杨建玲等, 2015a; 杨建玲等, 2015b) 较相似, 只是异常中心的位置略偏东, 可能与异常海温分布型以及与模式本身的局限性有关。

|

图 2 FOAM1.5模式模拟的热带印度洋暖海盆模引起的5月高度场异常分布 (单位: gpm) (a) 200 hPa, (b) 500 hPa, (c) 850 hPa, 图中+、-号表示高度场异常中心, 矩形框表示西北地区东部 Figure 2 The FOAM1.5 modeling experimental results of height anomaly distributions in May induced by the tropical Indian Ocean warm basin mode. Unit: gpm. The signals of + and-denote centers of posive and negative anomalies, rectangular box denotes area of northwest of China |

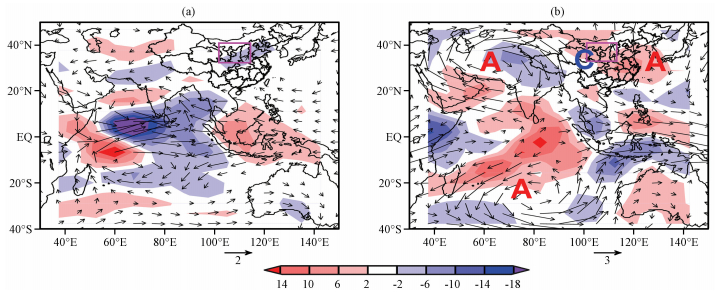

对应热带印度洋海盆一致的暖海温异常, FOAM1.5模式模拟的5月异常风场及其辐合辐散场的响应 (图 3) 可以看出, 大气对流层低层850 hPa等压面上的风场异常大值区主要分布在热带印度洋及其周边区域。暖海温引起低层大气在印度洋地区的辐合, 热带印度洋中、西部表现为异常的偏西风分量, 在热带印度洋东部到西太平洋热带区域表现为异常偏东风分量, 热带印度洋中东部地区呈现较大范围的明显气流辐合, 另外中国华北到西北地区东部的东南部有小范围弱的气流辐合, 而在印度洋西南部和印度尼西亚地区为气流异常辐散区。

|

图 3 FOAM1.5模式模拟的热带印度洋暖海盆模引起的5月份水平风场异常 (矢量, 单位: m·s-1) 及其辐合辐散场 (阴影, 单位: 10-5s-1) 分布 (a) 850 hPa, (b) 200 hPa, 图中字母A, C分别表示反气旋和气旋, 矩形框表示西北地区东部 Figure 3 The FOAM1.5 modeling experimental results of wind (vectror, unit: m·s-1) anomaly distributions and its convergence and divergence anomaly (the shaded, unit: 10-5s-1) in May induced by the tropical Indian Ocean warm basin mode. Capital A and C denote anticyclone and cyclone, rectangular box denotes area of northwest of China |

对流层高层200 hPa上对热带印度洋海温异常热源的响应, 表现为其西侧南、北半球的罗斯贝波, 即为印度洋附近地区南北纬40°范围内两个异常的反气旋。对比对流层高、低层异常风场的分布情况, 发现高层异常比低层更明显, 而且高层异常不只局限在印度洋地区附近, 在北半球的异常会沿急流轴向下游传播, 在亚洲中部贝加尔湖至中国西北东部和华北形成两个异常的气旋和反气旋中心, 异常的强度较印度洋区域的弱一些。这些异常气旋、反气旋风场的分布形势与高度场异常的模拟结果分布型配合的非常好, 高度场异常正、负中心与异常反气旋、气旋位置对应。总体来看对流层高层气流异常辐散中心主要集中在两个区域:热带印度洋附近和东亚地区。东亚地区高层的气流异常辐散中心具体位于中国华北至日本南部海域, 模拟的东亚地区的异常辐散中心与观测分析结果相比略有偏东。

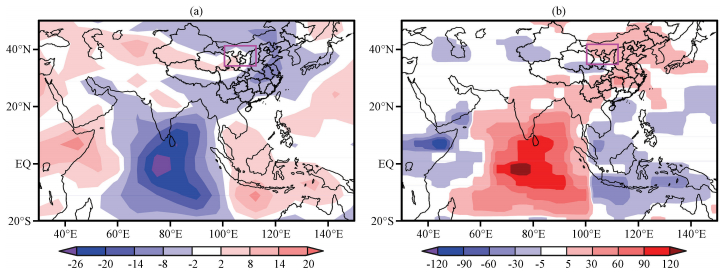

4.4 垂直运动和降水异常场垂直运动和降水密切相关, 对应热带印度洋海温异常一致暖模态, 模式模拟的500 hPa垂直运动场和降水场的异常响应结果如图 4a、b所示。可以很清楚地看到, 在热带印度洋区域和东亚地区分别存在两个垂直上升运动和降水异常的大值区域, 这两个区域同时对应着低层辐合、高层辐散的风场异常分布形势, 热带印度洋区域低层辐合、高层辐散都非常明显, 而在东亚地区的高层辐散较明显, 低层辐合则较弱。西北地区东部位于东亚地区大范围降水异常大值区的西部边缘区域。模拟结果的垂直运动和降水异常在东亚地区的分布区域整体比观测要略有偏东。另外在热带印度洋西部、印度尼西亚和西北太平洋地区, 为异常垂直下沉运动和降水异常偏少的响应。

|

图 4 FOAM1.5模拟的热带印度洋暖海盆模引起的5月份500 hPa异常垂直运动 (a, 单位: 10-3 Pa ·s-1) 和异常降水量 (b, 单位: mm· mon-1) Figure 4 FOAM1.5 modeling experimental results of vertical motion on 500 hPa level (a, unit: 10-3 Pa·s-1) and precipitation (b, unit: mm·mon-1) anomaly distributions in May induced by the tropical Indian Ocean warm basin mode |

综上所述, FOAM1.5模式模拟的热带印度洋海盆模影响大气环流和降水异常的分布形势, 在大致结构上与观测分析结果比较相似, 只是模拟结果的大气异常遥相关波列在东亚地区略有偏东, 因此可以说FOAM1.5模式模拟结果在一定程度上验证了海温异常对降水异常的影响。对于热带印度洋海盆模负异常情况, FOAM1.5模式模拟的结果与正异常的结果相似, 只是异常符号相反, 这里不再赘述。

5 机制分析通过海气耦合模式数值模拟结果分析, 进一步验证了观测分析 (杨建玲等, 2015a, 2015b) 得到的热带印度洋暖海盆模影响西北地区东部5月降水异常的物理机制。当热带印度洋SSTA暖海盆模态持续异常发生后, 热带印度洋地区的异常暖SSTA作为赤道附近的一个热源, 会在大气当中引起类似于“Matsuno-Gill Pattern”的大气异常响应 (Yang et al, 2007; 杨建玲, 2007; Yang et al, 2009; Yang et al, 2010), 即在热带印度洋东边赤道地区引起大气环流的开尔文波, 而在热带印度洋西边南、北半球中低纬度地区引起罗斯贝波, 而且这种大气对异常热源的响应在对流层的高层表现最为明显。热源西侧的罗斯贝波响应在对流层高层青藏高原的西南侧地区形成了一个异常高压, 该异常高压沿北半球中纬度地区的高空急流轴向东亚地区传播, 从而形成了遥相关波列分布。遥相关波列在西北地区东部形成了西低东高的高度场异常环流型, 这种大气环流的异常分布型是典型的西北地区降水偏多的环流型, 即风场表现为高层显著的异常反气旋环流和明显的气流辐散, 低层则为弱的气流辐合, 从而形成上升运动和水汽异常大值中心, 引起降水异常偏多。对于冷海盆模的情况, 大气的异常响应是相反的。数值模拟的结果也证实了这一点。

6 结论和讨论利用完全海气耦合模式FOAM1.5, 对热带印度洋海盆一致暖 (冷) 模态影响我国西北地区东部春季5月降水异常开展了数值模拟试验, 通过比较控制试验与初值试验来分析大气环流异常和降水异常对海温异常的响应。初值试验的海温异常为一理想热带印度洋海盆模异常分布。控制试验和初值试验各模拟50年进行集合平均计算差值。主要分析了模拟输出的大气高度场、水平风场、可降水量和垂直运动等。模拟的降水和大气环流异常与观测分析结果基本相似, 只是在东亚地区的异常系统比观测结果略微有所偏东。

模拟发现热带印度洋海盆一致暖模态作为赤道附近的热源, 会引起大气对流层中“Matsuno-Gill Pattern”响应, 响应在青藏高原西南侧地区的对流层高层形成异常高压, 并在北半球沿中纬度高空急流轴形成一遥相关波列。西北地区东部位于该遥相关波列在该地区形成的西低东高异常环流分布型中, 风场高层为异常反气旋环流, 气流辐散明显, 低层为弱的气流辐合, 并形成上升运动和水汽异常大值中心, 降水偏多。总体来说FOAM1.5模式模拟试验对观测分析结果进行了较好的验证。

虽然FOAM模式在一定程度上对热带印度洋海盆模引起的大范围大气环流异常的观测分析结果进行了较好的验证, 但是由于FOAM模式的分辨率较低, 尤其是大气分辨率较低, 对于模拟西北地区东部这样小范围的降水异常具有一定的局限性, 而且模拟的异常响应系统在东亚地区略有偏东, 因此有必要采用分辨率较高、同时模拟效果较好的其它模式做进一步模拟试验和分析。另外对于从春季持续到夏季的热带印度洋海盆模异常, 在春季到夏季不同的大气环流背景下, 它对气候的影响有什么不同, 即热带印度洋海盆模的气候效应叠加在从春季到夏季的不同背景环流场中气候异常的响应又有什么样的不同, 这一问题也需要进一步研究。

| Hu Haibo, Hong Xiaoyuan, Zhang Yuan, et al. 2013. Remote forcing of Indian Ocean warming on Northwest Pacific during El Niño decaying years: a FOAM model approach[J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 31(6): 1–9. | |

| Liu Z, Kutzbach J, Wu L. 2000. Modeling climate shift of El Nino variability in the Holocene[J]. Geophys Res Lett, 27(15): 2265–2268. DOI:10.1029/2000GL011452 | |

| Wu L, Liu Z. 2003. Decadal variability in the North Pacific: The eastern North Pacific mode[J]. J Climate, 16(19): 3111–3131. DOI:10.1175/1520-0442(2003)016<3111:DVITNP>2.0.CO;2 | |

| Yang J, Liu Q, Xie S, et al. 2007. Impact of the Indian Ocean SST basin mode on the Asian summer monsoon[J]. Geophys Res Lett, 34(2): 155–164. | |

| Yang J, Liu Q, Liu Z, et al. 2009. Basin mode of Indian Ocean sea surface temperature and Northern Hemisphere circumglobal teleconnection[J]. Geophys Res Lett, 36(19): 308–308. | |

| Yang Jianling, Qinyu Liu, and Liu Zhengyu. 2010. Linking Asian monsoon to Indian Ocean SST in the observation: Possible roles of Indian Ocean Basin mode and dipole mode[J]. J Climate, 23(21): 5889–5902. DOI:10.1175/2010JCLI2962.1 | |

| 陈海波, 杨建玲, 严华生, 等. 2012. 宁夏5月降水变化及其对前期全球SST异常的响应分析[J]. 高原气象, 31(3): 752–759. Chen Haibo, Yang Jianling, Yan Huasheng, et al. 2012. Analysis on variation of precipitation in May in Ningxia and its response to prior SST[J]. Plateau Meteor, 31(3): 752–759. | |

| 亢兴. 2009. 春季印度洋海温异常对东亚大气环流的影响[D]. 青岛: 中国海洋大学, 1-81. Kang Xin.2009.The impacts of Indian Ocean SSTA interannual variation on the atmospheric circulation in the East Asian[D].Qingdao: China Ocean University, 1-81. | |

| 李栋梁, 邵鹏程, 王慧. 2013a. 1951—2009年东亚副热带夏季风北边缘位置的地域特征[J]. 中国沙漠, 33(5): 1511–1519. Li Dongliang, Shao Pengcheng, Wang Hui. 2013a. The position variations of the north boundary of East Asian subtropical summer monsoon in 1951—2009[J]. J Desert Res, 33(5): 1511–1519. | |

| 李栋梁, 邵鹏程, 王慧, 等. 2013b. 中国东亚副热带夏季风北边缘带研究进展[J]. 高原气象, 32(1): 305–314. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00030 Li Dongliang, Shao Pengcheng, Wang Hui, et al. 2013b. Advances in research of the north boundary belt of East Asia subtropical summer monsoon in China[J]. Plateau Meteor, 32(1): 305–314. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00030 | |

| 李进, 李栋梁, 张杰. 2012. 黄河流域冬、夏季水汽输送及收支特征[J]. 高原气象, 31(2): 342–350. Li Jin, Li Dongliang, Zhang Jie. 2012. Distribution and evolution characteristics of water vapor over the Yellow River basin[J]. Plateau Meteor, 31(2): 342–350. | |

| 宋连春, 张存杰. 2003. 20世纪西北地区降水量变化特征[J]. 冰川冻土, 25(2): 143–148. Song Lianchun, Zhang Cunjie. 2003. Changing features of precipitation over Nothwest China during the 20th century[J]. Journal of Galciology and Geocryolygy, 25(2): 143–148. | |

| 杨建玲. 2007. 热带印度洋海表面温度年际变化主模态对亚洲季风区大气环流的影响[D]. 青岛: 中国海洋大学, 1-157. Yang Jianling.2007.The impacts of the dominating modes of the SST interannual variation in the tropical Indian Ocean on the atmospheric circulation in the Asian monsoon region[D].Qingdao: China Ocean University, 1-157. | |

| 杨建玲, 冯建民, 穆建华, 等. 2013. 西北地区东部季节干旱的时空变化特征分析[J]. 冰川冻土, 35(4): 949–958. Yang Jianling, Fen Jianmin, Mu Jianhua, et al. 2013. An analysis of the characteristics of temporal and spatial variation of seasonal drought in the East of Northwest China[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 35(4): 949–958. | |

| 杨建玲, 刘秦玉. 2008. 热带印度洋SST海盆模态的"充电/放电"作用——对夏季南亚高压的影响[J]. 海洋学报, 30(2): 12–19. Yang Jianling, Liu Qinyu. 2008. The "charge/dicharge" roles of the basin-wide mode of the Indian Ocean SST anomaly-influence on the South Asian High in summer[J]. Acta Oceanologica Sinica, 30(2): 12–19. | |

| 杨建玲, 李艳春, 穆建华, 等. 2015a. 热带印度洋海温与西北地区东部降水关系研究[J]. 高原气象, 34(3): 690–699. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00010 Yang Jianling, Li Yanchun, Mu Jianhua, et al. 2015a. Analysis of relationship between sea surface temperature in tropical Indian Ocean and precipitation in east of Northwest China[J]. Plateau Meteor, 34(3): 690–699. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00010 | |

| 杨建玲, 郑广芬, 王素艳, 等. 2015b. 热带印度洋海温影响西北地区东部降水的大气环流分析[J]. 高原气象, 34(3): 700–705. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00011 Yang Jianling, Zheng Guangfen, Wang Suyan, et al. 2015b. Analyses of atmospheric circulation of tropical Indian Ocean basin mode influencing precipitation in east of Northwest China[J]. Plateau Meteorology, 34(3): 700–705. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00011 | |

| 赵传成, 王雁, 丁永建, 等. 2011. 西北地区近50年气温及降水的时空变化[J]. 高原气象, 30(2): 385–390. Zhao Chuancheng, Wang Yan, Ding Yongjian, et al. 2011. Spatial-temporal variation of temperature and precipitation in northern China in recent 50 years[J]. Plateau Meteor, 30(2): 385–390. |

2. The Key Laboratory of Meteorological Disaster Preventing and Reducing in Ningxia, Yinchuan 750002, China;

3. Ningxia Climate Center, Yinchuan 750002, China;

4. Nanjing University, Nanjing 210093, China

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36