2. 宝鸡文理学院地理与环境学院, 宝鸡 721013

冰雹灾害是一种在强对流天气下发生的比较常见的气象灾害, 它的发生给农业生产及人民的生命财产安全构成了威胁 (龙余良等, 2009; 李红斌等, 2010; 刘峰贵等, 2013)。在人类历史上, 几乎每个时期都发生过冰雹灾害, 给区域农业生产带来了严重的影响, 因此对冰雹灾害的研究十分重要 (符琳等, 2011)。由于历史资料都具有薄古厚今的特点, 因此史料记载的历史灾害发生频次及详细程度不仅与观测和记录手段有关, 而且与区域气候波动和人类活动对气候环境的影响有关 (董安祥等, 2015)。目前多数学者通过历史文献法对百年至千年尺度历史灾害进行研究, 并取得了显著的研究成果, 所以这些历史灾害记录相对比较可靠 (李韬光等, 2015)。从目前对冰雹灾害的研究成果看, 冰雹灾害具有明显的季节分布特征, 且与季风和区域气候变化有很大的相关性, 通常受天气系统影响, 伴随有降水的发生 (俞亚勋等, 2013; 何太蓉等, 2013; 赵强和严华生, 2014; 林婧婧和张强, 2015)。

目前, 国内外学者对近几十年来冰雹灾害做了相关研究且取得了不少成果 (Tracy et al, 2006; Michalis et al, 2009; 包云轩等, 2012; 李韬光等, 2015)。赵金涛等 (2015)采用GIS技术, 对中国大陆地区近60年冰雹灾害发生时间、区域范围、县域频次等进行统计分析, 揭示了雹灾的时空格局变化规律; 王秋香和任宜勇 (2006)研究发现, 新疆地区的雹灾集中分布于4—9月, 且6月份发生的频次最多, 而5月份的受灾面积最多; 刘晓梅 (2009)和余蓉等 (2012)利用近几十年来的气象资料, 分别对辽宁、华北、华中及华东各省份的冰雹灾害统计分析, 结果表明冰雹灾害高原和山地多于平原地区, 沿海地区发生较少, 且近年来发生频率呈减少趋势。

基于以上研究, 通过整理历史资料对冰雹灾害的年内变化和危害程度进行空间分级, 分析陕西地区2000多年来冰雹灾害的时空变化规律及其对区域农业生产的影响。

2 研究区概况陕西省地处中国内陆地区, 东西最宽517.3 km, 南北最长878 km, 全省总人口约3753万人, 总面积20.6×104 km2, 设10个省辖市 (西安、宝鸡、渭南、铜川、咸阳、汉中、榆林、延安、安康、商洛) 和杨陵农业高新技术产业示范区, 计107个县级行政区划单位 (陕西省统计局, 2013)。陕西是中国的农业大省, 北山和秦岭将陕西分为三大自然区, 长期以来, 受区内气候变化的影响, 农业气候资源在区内呈现出不同的区域差异, 夏、秋季节受地形起伏的影响, 强烈的大气对流对冰雹灾害的形成和发展极为有利, 这也是陕西地区冰雹灾害多发的基础条件。

3 资料来源与方法历史时期冰雹灾害资料主要来源于《中国气象灾害大典 (陕西卷)》(温克刚和翟佑安, 2005)、《陕西历史自然灾害简要纪实》(陕西历史自然灾害简要纪实编委会, 2002)、《陕西省自然灾害史料》(陕西省气象局气象台编纂委员会, 1976) 及《中国三千年气象记录总集》(张德二, 2000) 中对冰雹灾害灾情、受灾地区及损失程度的记载。由于陕西省各地气象局建站时间不一, 最晚为铜川市气象局建于1980年。为了更好地对比分析, 将1981—2014年冰雹灾害观测资料划为1个阶段; 20世纪20年代随着无线电技术的发展, 器测观测工具由地面观测发展到高空观测阶段, 故以1912年为界, 将公元0—1980年冰雹灾害史料其划分为公元0—1911年和1912—1980年2个阶段。利用统计分析软件、ArcGIS及Matlab软件对3个阶段的统计数据处理研究, 探讨陕西地区2000年来冰雹灾害对农业生产的影响。

4 冰雹灾害的时空变化特征 4.1 冰雹灾害的等级变化特征参照历史文献中对雹灾事件的记录, 结合前人对历史灾害等级划分的方法 (万红莲等, 2013, 2014, 2016, 2017), 根据实际灾情将陕西地区过去2000年来冰雹灾害划分为初等雹灾、中等雹灾及特等雹灾3个等级。(1) 初等雹灾:文献记载有“雹”、“雨雹伤麦”及“雨雹伤稼”等对农业生产产生影响但并没有造成农作物绝收或有人员伤亡的事件将其划分为初等雹灾。如明洪武三年 (公元1370年), 延安府雨雹伤稼 (温克刚和翟佑安, 2005)。(2) 中等雹灾。文献记载中出现“大雨雹”、“饥”、“雹灾”、“成灾”等但没有造成人畜伤亡等事件将其划分为中等雹灾。如清乾隆十七年 (公元1752年), 农历6月11日, 铜川雨雹, 如李实者, 14日又雹, 岁大饥, 斗米五钱 (温克刚和翟佑安, 2005)。(3) 特等雹灾。在文献记载中描述有雹灾造成人畜伤亡及房屋倒塌等, 将其划分为特等雹灾。如明万历六年 (公元1578年), 洛南县以东大雨雹, 禽鸟尽死 (温克刚和翟佑安, 2005)。

过去2000年来陕西地区共发生1296次冰雹灾害事件 (该地区任一县在一天内有雹灾记载的均在计算之内, 多个县在同一天内同时发生雹灾按一次计算), 平均每1.55年发生1次。在冰雹灾害中, 初等雹灾发生了315次, 占24.3%;中等雹灾共发生了867次, 占66.9%;特等雹灾共发生114次, 占8.8%。在雹灾发生的等级中以中等雹灾为主。

4.2 冰雹灾害的年代际变化特点以100年为单位, 统计各时段陕西地区雹灾的年代际变化, 表明历史时期陕西地区雹灾发生的时段变化比较明显 (表 1)。公元1500年以前雹灾发生的频次较少, 特别是在公元201—400年及公元1001—1200年间未有冰雹灾害发生; 公元1501年以后, 雹灾发生的频次明显上升, 尤其是公元1912年以来, 由于气象观测及记录比历史时期更加完备, 加之受人类活动对气候环境的影响, 统计得到的冰雹灾害发生频次大幅度增加, 其中1912—1980年期间发生了418次, 占冰雹灾害统计总数的32.25%; 1981—2014年期间, 气象观测记录统计出陕西地区共发生503次冰雹灾害, 占冰雹灾害统计总数的38.81%, 平均每年发生14.79次。历史时期陕西地区的冰雹灾害整体呈现出前期少、后期多的年代际变化特点。

| 表 1 陕西地区2000年来冰雹灾害年代际变化频次表 Table 1 Inter-decadal change to hail disasters frequency of Shaanxi for the past 2000 years |

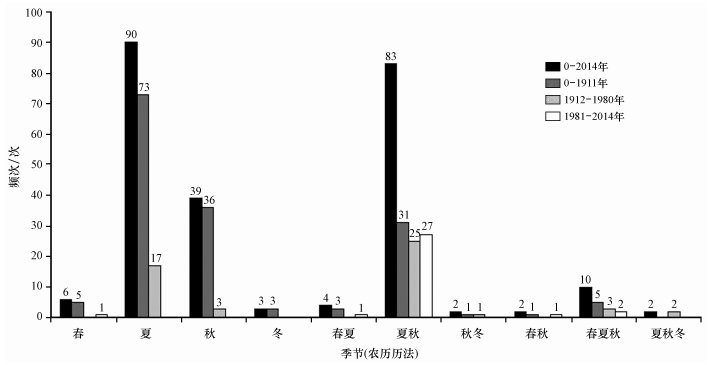

采用中国农历历法划分季节, 春季1—3月, 夏季4—6月, 秋季7—9月, 冬季10—12月。统计得到, 有具体发生季节的冰雹灾害事件共241次, 占总发生次数的89.59%(该地区任一县在年内季节有雹灾记载的均在计算之内, 多个县在同一季节同时发生雹灾按一次计算, 雹灾在不同季节都有发生, 则按连季划分)。

从季节分布看 (图 1), 过去2000年以来, 夏、秋及夏秋季节是雹灾的频发期, 其中夏季是雹灾集中发生的季节, 共90次, 占有季节记录的37.34%;一年之内, 雹灾同时在夏季和秋季发生的共83次, 占34.44%;冬季很少有雹灾发生, 据史料记载公元0—1911年之间共发生过3次, 1912年之后没有雹灾发生。从冰雹灾害的阶段性分布特征看, 公元0—1911年, 冰雹灾害主要发生在夏、秋季节, 分别发生73和36次, 夏秋连季发生的频次也较多; 1912—1980年, 冰雹灾害主要发生在夏秋连季, 共发生25次, 而单季中在夏季发生的频次也居多, 共发生17次; 1981—2014年, 冰雹灾害主要发生在夏秋连季, 统计共发生27次。与过去2000年以来陕西地区冰雹灾害集中发生在夏季、秋季及夏秋季节的分布特征基本对应。

|

图 1 陕西地区冰雹灾害的季节分布 Figure 1 Hail disasters in seasonal distribution of Shaanxi area |

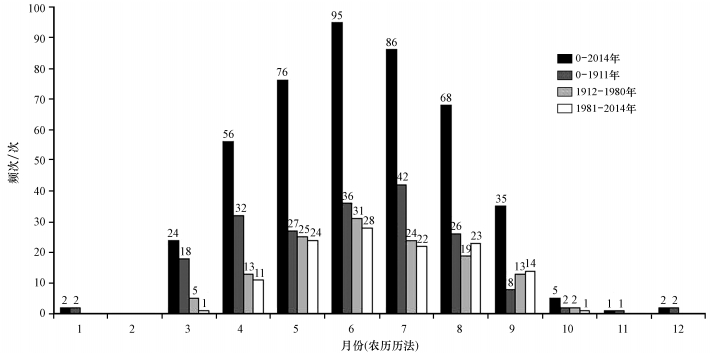

对冰雹灾害事件的历史资料逐月统计 (图 2), 得到陕西地区公元0—2014年各月累积冰雹灾害事件发生次数共450次 (该地区任一县在一年内任何月份有雹灾记载的均在计算之内, 多个县在同一月内同时发生雹灾则按一次计算)。总体上看, 冰雹灾害年内具有明显的月份变化, 冰雹灾害主要发生在3—9月, 共发生440次, 其中5—8月是冰雹灾害的频发期, 共发生381次, 占雹灾发生次数的84.67%;而6月则是冰雹灾害发生最多的月份, 共发生95次, 占雹灾发生次数的21.11%。冰雹灾害在公元0—1911年、1912—1980年和1981—2014年3个阶段年内月份上都具有3—9月多发的变化特征, 与过去2000年以来冰雹灾害总体发生规律一致, 表明陕西地区冰雹灾害具有夏季多发的月份变化特点。

|

图 2 陕西地区冰雹灾害月次变化 Figure 2 Monthly frequencies changes of hail disasters in Shaanxi |

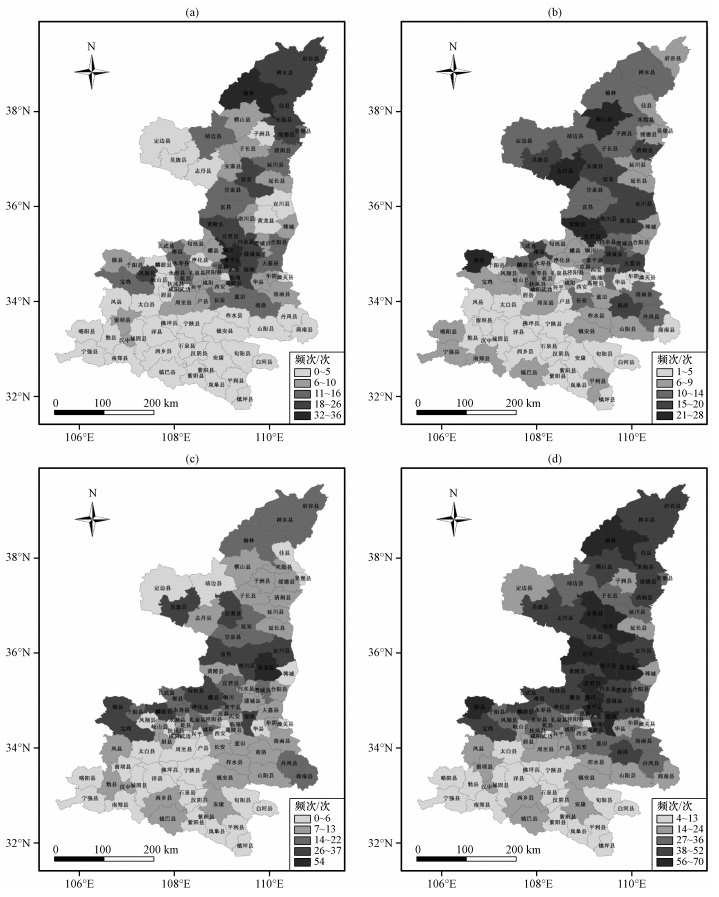

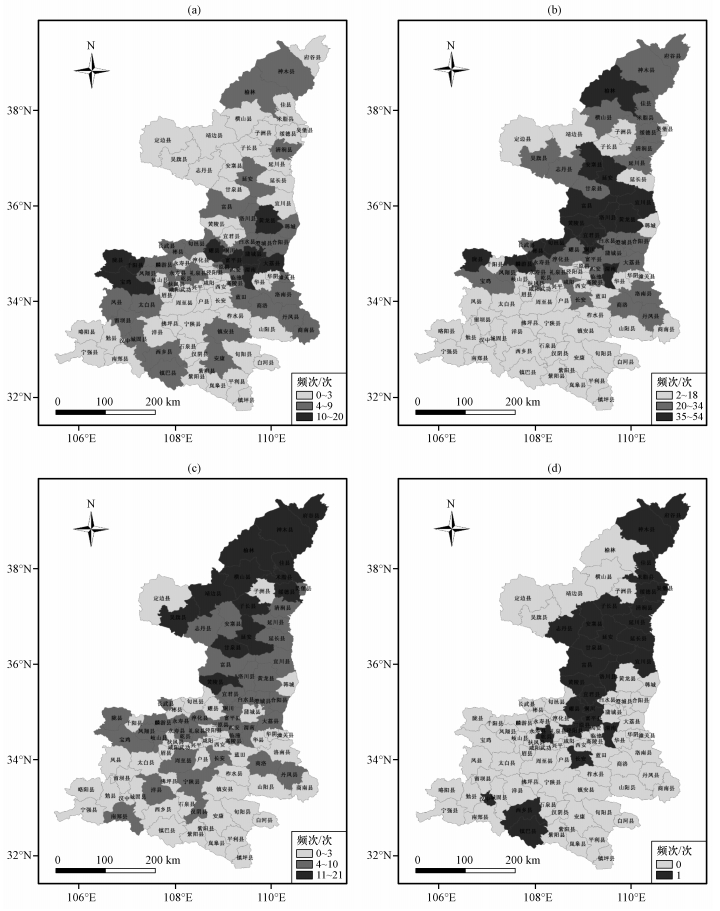

对历史时期陕西地区不同阶段冰雹灾害资料统计整理, 运用ArcGIS绘制冰雹灾害不同阶段空间变化分布 (图 3)。图 3显示冰雹灾害在不同阶段具有明显的空间差异, 陕北、关中及陕南三大自然区的冰雹灾害在不同阶段呈现出不同的空间分布特征。史料记载统计到公元0—1911年, 陕西地区冰雹灾害集中发生在以榆林 (36次) 为中心的陕北黄土高原地区和以富平 (33次)、铜川 (32次) 一带为中心的陕北黄土高原与关中平原过渡区, 同时在关中平原及关中西部地区的凤翔 (18次)、宝鸡 (12次) 一带也是冰雹灾害发生频次较多的区域。1912—1980年, 统计得到冰雹灾害主要发生在关中平原及其以北地区, 其中分别出现了以横山 (27次)、志丹 (28次)、黄陵 (22次)、宜君 (22次) 和陇县 (21次) 为中心的冰雹灾害频发区。1981—2014年与1912—1980年相比, 冰雹灾害在空间分布上出现南移、西移的趋势, 在此阶段内, 冰雹灾害主要发生在陕北黄土高原与关中平原过渡区附近, 同时在关中西部地区, 冰雹灾害发生的频次也明显增加; 陕南地区冰雹灾害分布在东南部一带, 但由于其处于亚热带季风区, 冰雹灾害发生次数不多。史料记载中陕南地区冰雹灾害少有发生。在公元0—2014年整个时间范围内, 冰雹灾害主要发生在关中平原及陕北黄土高原地区, 关中西部地区的陇县、宝鸡一带也是冰雹灾害的多发区, 同时在陕南东部地区以商洛为中心的区域, 冰雹灾害也时有发生。

|

图 3 陕西地区不同阶段冰雹灾害空间分布 (a) 0—1911年, (b) 1912—1980年, (c) 1981—2014年, (d) 0—2014年 Figure 3 Different stages of hail disasters spatial distribution of Shaanxi area. (a) from 0 to 1911, (b) from 1912 to 1980, (c) from 1981 to 2014, (d) from 0 to 2014 |

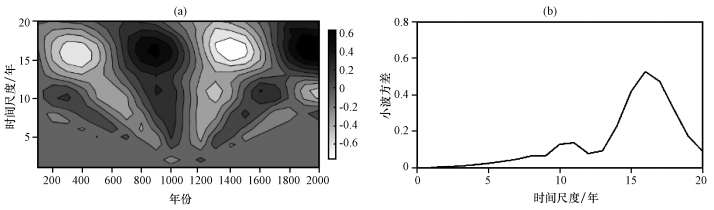

利用Matlab软件绘制陕西地区过去2000年来冰雹灾害小波分析实部图与小波方差分布 (图 4), 图中信号强弱通过颜色深浅度反映出来, 颜色越深, 表明冰雹灾害发生的频次越多, 造成的损失越大; 颜色越浅, 表明冰雹灾害发生的频次越少, 造成的损失就越小。分析发现, 公元7世纪之前、13~17世纪冰雹灾害发生次数较少, 8~12世纪及18世纪以后是冰雹灾害的频发期, 在气候寒冷期冰雹灾害少有发生, 在气候温暖期冰雹灾害发生较多, 而在冷-暖交替时期, 经常有极端冰雹灾害事件发生, 这与竺可桢对中国近五千年来气候变迁的初步研究基本一致 (竺可桢, 1972), 表明冰雹灾害与全球气候变化、区域气候波动及人类活动对气候环境的影响息息相关。通过小波实部分布 (图 4) 看出, 陕西地区冰雹灾害大致存在着10~12年、15~17年左右2个周期, 且后1个周期比较明显。小波方差分布 (图 4b) 显示, 冰雹灾害在时间尺度上明显存在11年、16年左右2个振荡周期, 与徐振韬和蒋窈窕 (1990)对太阳黑子活动平均周期存在8~11年及17年的研究基本对应, 表明陕西地区冰雹灾害与太阳活动周期有着密切关系。

|

图 4 陕西地区2000年来冰雹灾害小波分析实部 (a) 与小波方差分布 (b) Figure 4 Hail disasters real wavelet analysis (a) with wavelet variance (b) of Shaanxi during the past 2000 years |

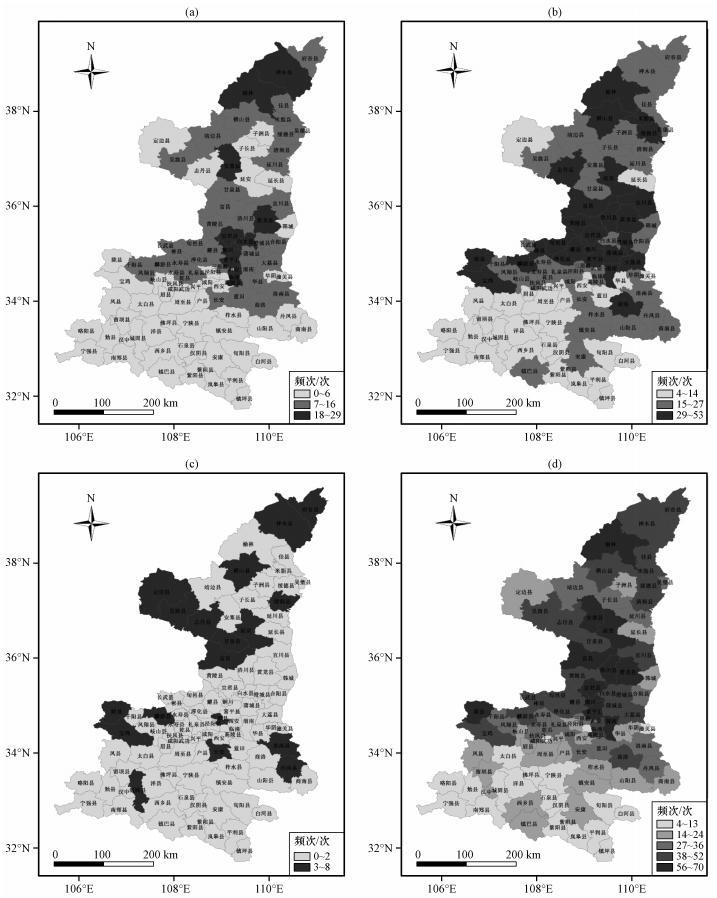

对历史时期陕西地区冰雹灾害资料统计整理表明, 冰雹灾害的年内月份变化集中发生在3—9月, 其中5—8月是冰雹灾害的频发期, 以6月份发生最多。图 1看出, 冰雹灾害季节变化上呈现如下特点:一年四季都有发生, 但主要发生在夏、秋及夏秋季节, 且夏季最为频繁。图 5从不同季节上探讨了冰雹灾害的空间演变特征。春季 (农历1—3月), 冰雹灾害集中分布在关中平原及其与陕北黄土高原的交界地带, 在关中西部地区以宝鸡、陇县和千阳县为中心向东、南扩散; 东部以渭南、富平及蒲城县为中心向北、南方向扩散; 北部则以铜川、耀县为中心向东、南西及西北方向扩散; 夏季 (农历4—6月), 冰雹灾害集中发生在关中平原以北地区, 其中冰雹灾害的重灾区则主要分布在以延安、榆林、陇县及渭南为中心向四周扩散的区域; 秋季 (农历7—9月), 冰雹灾害集中在以榆林为中心, 向四周扩散, 并向西南、南方向延伸, 同时在关中平原与陕北黄土高原过渡带的黄陵县也是冰雹灾害的重灾区; 冬季 (农历10—12月) 是冰雹灾害发生较少的季节, 统计整理得到陕西各县域范围内在冬季发生雹灾的次数最多为1次。

|

图 5 过去2000年来陕西地区年内冰雹灾害季节性空间分布 (a) 春季, (b) 夏季, (c) 秋季, (d) 冬季 Figure 5 Spatial distribution of hail disasters in seasonal of Shaanxi in the past 2000 years. (a) spring, (b) summer, (c) autumn, (d) winter |

从农业生产的时段分析, 3—10月是农作物播种、发芽、生长及成熟的时期, 夏季则是农作物生长和开始成熟的季节, 因此冰雹灾害的发生对农业的影响极大。春季冰雹灾害对关中平原及陕南地区影响较大, 其原因是关中和陕南地区属于暖温带及亚热带气候区, 区内种有大量的冬小麦, 春季是冬小麦生长的季节, 因此冰雹灾害的发生会给冬小麦造成损伤, 甚至影响小麦的收成; 同时春季是农业的播种季节, 冰雹灾害可能造成幼苗砸伤甚至严重损伤而延误正常的农事进程。夏季和秋季是玉米、小麦等农作物及各种经济作物生长和成熟季节, 尤其是关中平原及陕北黄土高原地区, 冰雹灾害的发生会砸伤农作物的枝叶和果实, 因此会使作物折杆脱粒而减产, 也会造成粮食品质变劣, 甚至绝收。夏季在强烈的对流天气影响下, 大冰雹可能严重损坏庄稼, 甚至造成人畜死亡情况的发生。历史资料记载中冬季也有冰雹灾害的发生, 但由于冬季是陕西农闲季节, 故对各地影响不大。

5.2 冰雹灾害危害程度对陕西农业生产的影响按照等级加权的方法绘制历史时期陕西地区不同等级 (初等雹灾、中等雹灾和特等雹灾) 冰雹灾害的区域分布, 并按照等级加权累计的方法绘制冰雹灾害在区内的总影响程度图 (图 6), 结果表明冰雹灾害具有北多南少的空间分布特征, 其与区内的地貌和气候差异息息相关。

|

图 6 历史时期陕西地区年内冰雹灾害频次 (a) 初等雹灾, (b) 中等雹灾, (c) 特等雹灾, (d) 总影响程度 Figure 6 Hail disasters of frequency of Shaanxi in history period. (a) elementary hailstorms, (b) secondary hailstorms, (c) special hailstorms, (d) total influence degree |

冰雹灾害轻者可造成农作物减产, 重者可使农作物绝收, 甚至造成人畜死亡。对历史资料整理统计发现, 不同影响程度的冰雹灾害对陕西农业生产的影响不同, 其中中等雹灾所占比例最高, 达867次, 占雹灾发生比例的66.9%, 对区域农业生产影响极大。在初等雹灾中 (图 6a), 以榆林、安塞及铜川为中心区域的冰雹灾害对农业生产具有一定影响, 但初等雹灾没有给农作物生产及收成造成严重损失, 因此在此影响程度下的雹灾对农业生产影响较小。从图 6b中看出, 中等雹灾集中分布在关中平原及其以北地区, 同时对宝鸡和商洛一带影响也较为严重, 从等级上看, 中等雹灾给区域农业生产造成严重影响, 甚至出现成灾或绝收现象, 因此该危害程度下的雹灾对区域的农业生产影响较大。特等雹灾造成了人畜伤亡及房屋倒塌等, 其整体分布比较零散 (图 6c), 但集中分布在关中平原及陕北黄土高原, 因此对区域农业生产及人民的生命财产安全影响极大。综合冰雹灾害的总影响程度 (图 6d) 看, 冰雹灾害对区域农业生产影响较大的区域集中在关中平原及其以北地区。

结合区域降雹强度与当地农业生产及社会经济状况, 关中平原地区是陕西粮食的主产区, 除此之外, 区内还种有苹果树、梨树、猕猴桃、核桃树及烟叶等多种经济作物, 在降雹强度一致的情况下, 承灾体单位面积受灾程度将会加重, 受灾成本也明显提高。受区内地形地貌及季风气候的影响, 关中平原地区受雹强度大, 发生频率较高, 近年来冰雹灾害给区域农业生产带来了严重损失。陕北是陕西三大自然区中占地面积最大的区域, 区内以山地地形为主, 夏、秋季节强烈的大气对流加速了冰雹灾害的发生, 但由于受水土流失影响, 区内千沟万壑, 农业种植较为分散, 因此承灾体单位受灾面积较小, 冰雹灾害对农业生产的影响较关中平原地区小。陕南秦巴山地则由于其地处秦岭南侧, 属亚热带季风气候区, 虽然区内种有大量农作物及经济作物, 但冰雹灾害发生较少, 区内农业生产少受甚至不受冰雹灾害的影响。

6 讨论陕西是中国的农业大省, 也是中国主要的粮食产地之一, 因此减轻冰雹灾害对农业生产的影响成为区域长期以来关注的热点和焦点问题。冰雹灾害对农业生产的影响取决于局地对流天气的强弱, 它是区域孕灾环境、致灾因子和承灾体共同作用的结果。陕西地区地形地貌复杂, 三大自然区内又具有各自不同的特点, 陕北黄土高原区千沟万壑, 增强了区内大气对流; 关中平原区地形具有西高东低的特点, 加之受北山和秦岭阻挡, 因此大气环流在区内活动比较强烈; 陕南秦巴山区处于亚热带季风气候区, 因而冰雹灾害时有发生。

历史时期冰雹灾害的发生频次与全球气候变化相关, 研究发现, 冰雹灾害在时间尺度上大致存在11年和16年左右2个振荡周期, 和太阳黑子活动周期相对应 (徐振韬和蒋窈窕, 1990), 与竺可桢 (1972)、葛全胜 (2013, 2014)、郑景云等 (2014)对过去几千年以来中国气候变化的研究结果基本相同, 即认为过去2000年以来, 在百年尺度上从中国气候的平均变化来看, 中国与北半球在百年尺度上气候冷暖波动相一致。通过对比前人对历史气候变化的研究发现, 寒冷时期雹灾发生的次数较少, 温暖时期雹灾发生的次数较多, 冷-暖气候交替时期是特等雹灾异常发生的阶段 (徐振韬和蒋窈窕, 1990; 竺可桢, 1972; 葛全胜等, 2013, 2014; 郑景云等, 2014)。20世纪以来, 区域人类活动方式及活动强度发生了变化, 人口密度趋向集中于地势较为平坦开阔的区域, 加之社会经济及农业生产的集中化加剧了局部地区的受灾程度。

降雹过程是强对流天气过程, 经常伴随暴雨发生, 而区域的地形地貌越复杂, 大气对流越强烈, 冰雹灾害也越容易发生。区域承灾体性质不同, 冰雹灾害对区域的危害程度也不同, 在人口密集、社会经济发达及人类活动比较集中的地方通常是冰雹灾害灾情较重的区域。结合区域实际, 陕西地区人口、社会经济集中分布在地形平坦的关中平原地区, 同时在陕北黄土高原及陕南秦巴山区地形较为平坦的地区通常也是人口、社会经济及人类活动比较集中的区域。在人类活动影响下, 区内地形起伏增强了大气对流, 同时在夏、秋及夏秋转换季节受季风强弱的影响, 强烈的对流天气对冰雹灾害的形成和发展极为有利。而秦岭将陕西地区气候环境划分为温带气候区与亚热带湿润气候区, 秦岭以北地区夏、秋季节受季风活动影响较为明显, 因而造成关中平原及其以北地区成为冰雹灾害受灾较为严重的区域。

7 结论(1) 公元0—2014年, 陕西地区共发生1296次冰雹灾害事件, 平均每1.55年发生1次, 在等级划分中以中等雹灾为主, 占雹灾总次数的66.9%。冰雹灾害在0—1911年、1912—1980年和1981—2014年3个阶段分别发生了375次、418次和503次, 整体上呈现出前期少、后期多的年代际变化特点。

(2) 过去2000年来陕西地区的冰雹灾害具有明显的季节变化特征, 且年内月份变化差异显著, 各阶段在季节和月份上的变化特征与过去2000年以来冰雹灾害发生规律相对应。雹灾一年四季都有发生, 但集中在夏、秋及夏秋转换季节, 且6月是雹灾发生最为频繁的月份。

(3) 冰雹灾害在时间尺度上存在着11年和16年左右2个振荡周期, 与太阳活动周期密切联系, 同时与区域气候波动和人类活动对气候环境的影响有关。

(4) 冰雹灾害在空间分布上存在明显的差异性, 不同季节和危害程度下的雹灾具有不同的空间分布特征, 但集中分布在关中平原及其以北地区。

(5) 不同季节、不同影响程度下, 冰雹灾害对区域农业的影响不同。20世纪以来, 区域人类活动方式及活动强度发生了变化, 区内人口、社会经济及农业生产的集中化加剧了局部地区农业的受灾程度。

| Michalis S, Terence M, Jonathan D C. 2009. Hail frequency, distribution and intensity in Northern Greece[J]. Atmospheric Research, 93(1/3): 526–533. | |

| Tracy K D, Patrick C K, Steven A R. 2006. Performance of the hail differential reflectivity (HDR) and polarimetric radar hail indicator[J]. J Appl Meteor Climatol, 46(8): 1290–1301. | |

| 包云轩, 覃文娜, 高苹, 等. 2012. 江苏省近30年冰雹灾害的时空变化规律[J]. 自然灾害学报, 21(5): 197–206. Bao Yunxuan, Qin Wenna, Gao Ping, et al. 2012. Spatiotemporal change patterns of hail disaster in Jiangsu Province during recent 30 years[J]. J Natural Disasters, 21(5): 197–206. | |

| 董安祥, 李耀辉, 张宇. 2015. 1900年前后中国特大旱灾的旱情及其形成的自然因素[J]. 高原气象, 34(3): 771–776. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00129 Dong Anxiang, Li Yaohui, Zhang Yu. 2015. Characteristics and formative natural factors of extreme drought in China Around 1900[J]. Plateau Meteor, 34(3): 771–776. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00129 | |

| 符琳, 李维京, 张培群, 等. 2011. 近50年我国冰雹年代际变化及北方冰雹趋势的成因分析[J]. 气象, 37(6): 669–672. Fu Lin, Li Weijing, Zhang Peiqun, et al. 2011. Inter-decadal change of hail events over China and causation analysis in Northern China in recent 50 years[J]. Meteor Mon, 37(6): 669–672. | |

| 葛全胜, 刘健, 方修琦, 等. 2013. 过去2000年冷暖变化的基本特征与主要暖期[J]. 地理学报, 68(5): 579–592. Ge Quansheng, Liu Jian, Fang Xiuqi, et al. 2013. General characteristics of temperature change and centennial warm periods during the past 2000 years[J]. Acta Geographica Sinica, 68(5): 579–592. | |

| 葛全胜, 郑景云, 郝志新, 等. 2014. 过去2000年中国气候变化研究的新进展[J]. 地理学报, 69(09): 1248–1258. Ge Quansheng, Zheng Jingyun, Hao Zhixin, et al. 2014. State-of-the-arts in the study of climate change over China for the past 2000 years[J]. Acta Geographica Sinica, 69(09): 1248–1258. | |

| 何太蓉, 嵇涛, 杨华. 2013. 重庆市110年来冰雹灾害的时空分布特征[J]. 重庆师范大学学报 (自然科学版), 30(2): 22–25. He Tairong, Ji Tao, Yang Hua. 2013. Temporal and spatial distribution characteristics of hail disasters in the past 110 years in Chongqing[J]. Journal of Chongqing Normal University (Natural Science), 30(2): 22–25. | |

| 李韬光, 张红雨, 柳琼, 等. 2015. 1981-2013年山西地区冰雹气候特征分析[J]. 气象与环境学报, 31(5): 165–170. Li Taoguang, Zhang Hongyu, Liu Qiong, et al. 2015. Climate characteristics of hail in Shanxi Province from 1981 to 2013[J]. J Meteor Environ, 31(5): 165–170. | |

| 李红斌, 孙鸿雁, 程相坤, 等. 2010. 大连地区冰雹气候特征及防雹天气预警概念模型[J]. 高原气象, 29(6): 1565–1570. Li Hongbin, Sun Hongyan, Cheng Xiangkun, et al. 2010. Climate characteristic of hail and conceptual model of hail suppression in Dalian region[J]. Plateau Meteor, 29(6): 1565–1570. | |

| 林婧婧, 张强. 2015. 中国气候态变化特征及其对气候变化分析的影响[J]. 高原气象, 34(6): 1593–1600. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00092 Lin Jingjing, Zhang Qiang. 2015. Characteristics of China climate states change and its impact on the analysis of climate change[J]. Plateau Meteor, 34(6): 1593–1600. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00092 | |

| 刘峰贵, 张海峰, 周强, 等. 2013. 三江源地区冰雹灾害分布特征及其成因[J]. 干旱区地理, 36(2): 238–244. Liu Fenggui, Zhang Haifeng, Zhou Qiang, et al. 2013. Distribution features of hail disasters and its formation analysis of the Three-River Headwaters Region[J]. Arid Land Geography, 36(2): 238–244. | |

| 刘晓梅, 李晶, 戴萍, 等. 2009. 1951—2008年辽宁冰雹的时空分布特征[J]. 气象与环境学报, 25(5): 24–26. Liu Xiaomei, Li Jing, Dai Ping, et al. 2009. Temporal-spatial distribution of hail disaster from1951 to 2008 in Liaoning Province[J]. J Meteor Environ, 25(5): 24–26. | |

| 龙余良, 金勇根, 刘志萍, 等. 2009. 江西省冰雹气候特征及冰雹灾害研究[J]. 自然灾害学报, 18(1): 53–57. Long Yuliang, Jin Yonggeng, Liu Zhiping, et al. 2009. Climatic character and disaster of hail in Jiangxi Province[J]. J Natural Disasters, 18(1): 53–57. | |

| 陕西历史自然灾害简要纪实编委会. 2002. 陕西历史自然灾害简要纪实[M]. 北京: 气象出版社. Natural Disasters in Shaanxi History Brief Documentary Codification Committee. 2002. Natural Disaster in Shaanxi History Brief Documentary[M]. Beijing: China Meteorological Press. | |

| 陕西省气象局气象台编纂委员会. 1976. 陕西省自然灾害史料[M]. 西安: 陕西省气象局气象台. Meteorological Bureau Meteorological Offices in Shaanxi Province Codification Committee. 1976. The historical natural disasters in Shaanxi province[M]. Xi'an: Weather observatory in Shaanxi province. | |

| 陕西省统计局. 2013. 陕西省统计年鉴 (2013)[M]. 北京: 中国统计出版社. Shaanxi Provincial Bureau of Statistics. 2013. Statistical yearbooks of Shaanxi province (2013)[M]. Beijing: China Statistics Press. | |

| 万红莲, 刘东玥, 宋海龙. 2016. 历史时期宝鸡地区地震灾害的时空分布特征[J]. 宝鸡文理学院学报 (自然科学版), 36(3): 1–5. Wan Honglian, Liu Dongyue, Song Hailong. 2016. Earthquake disasters and its spatial and temporal distribution characteristics of Baoji in history period[J]. Journal of Baoji University of Arts and Sciences (Natural Science Edition), 36(3): 1–5. | |

| 万红莲, 宋海龙, 朱婵婵, 等. 2017. 明清时期宝鸡地区旱涝灾害链及其对气候变化的响应[J]. 地理学报, 72(1): 27–38. Wan Honglian, Song Hailong, Zhu Chanchan, et al. 2017. Drought and flood disaster chain and its response to climate change in Baoji region during the Ming and Qing dynasties[J]. Acta Geographica Sinica, 72(1): 27–38. | |

| 万红莲, 宋海龙, 朱婵婵, 等. 2017. 陕西地区1368-2013年冰雹灾害时空分布特征研究[J]. 干旱区资源与环境, 31(2): 123–127. Wan Honglian, Song Hailong, Zhu Chanchan, et al. 2017. Analysis of hail disasters and its spatial and temporal distribution characteristics in Shaanxi region from 1368 to 2013[J]. J Arid Land Resour Environ, 31(2): 123–127. | |

| 万红莲, 周旗, 樊维翰, 等. 2013. 公元600—2000年宝鸡地区洪涝灾害发生规律[J]. 干旱区研究, 30(4): 697–704. Wan Honglian, Zhou Qi, Fan Weihan, et al. 2013. Flood disasters in the Baoji region during the period of A D.600-2000[J]. Arid Zone Res, 30(4): 697–704. | |

| 万红莲. 2014. 宝鸡地区近1400 a洪涝灾害及其影响[J]. 干旱区资源与环境, 28(4): 79–82. Wan Honglian. 2014. Flood disaster and its social impacts in Baoji area during the past 1400 years[J]. J Arid Land Resour Environ, 28(4): 79–82. | |

| 王秋香, 任宜勇. 2006. 51a新疆雹灾损失的时空分布特征[J]. 干旱区地理, 29(1): 65–69. Wang Qiuxiang, Ren Yiyong. 2006. Temporal and spatial distribution features of hail disasters in Xinjiang in recent 51 years[J]. Arid Land Geography, 29(1): 65–69. | |

| 温克刚, 翟佑安. 2005. 中国气象灾害大典 (陕西卷)[M]. 北京: 气象出版社. Wen Kegang, Zhai Youan. 2005. China's weather disaster (Shaanxi)[M]. Beijing: China Meteorological Press. | |

| 徐振韬, 蒋窈窕. 1990. 中国古代太阳黑子研究与现代应用[M]. 南京: 南京大学出版社. Xu Zhentao, Jiang Yaotiao. 1990. Research and modern applications of the sunspot in ancient China[M]. Nanjing: Nanjing University Press. | |

| 余蓉, 张小玲, 李国平, 等. 2012. 1971-2000年我国东部地区雷暴、冰雹、雷暴大风发生频率的变化[J]. 气象, 38(10): 1207–1216. Yu Rong, Zhang Xiaoling, Li Guoping, et al. 2012. Analysis of frequency variation of thunderstorm, hail and gale wind in Eastern China from 1971 to 2000[J]. Meteor Mon, 38(10): 1207–1216. | |

| 俞亚勋, 王式功, 钱正安, 等. 2013. 夏半年西太副高位置与东亚季风雨带 (区) 的气候联系[J]. 高原气象, 32(5): 1510–1525. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00033 Yu Yaxun, Wang Shigong, Qian Zhengan, et al. 2013. Climatic linkages between SHWP position and EASM rainy-belts and-areas in east part of China in summer half year[J]. Plateau Meteor, 32(5): 1510–1525. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00033 | |

| 张德二. 2000. 中国三千年气象记录总集[M]. 南京: 江苏教育出版社. Zhang De'er. 2000. A compendium of chinese meteorological records of the last 3000 years[M]. Nanjing: Jiangsu Education Publishing House. | |

| 赵金涛, 岳耀杰, 王静爱, 等. 2015. 1950-2009年中国大陆地区冰雹灾害的时空格局分析[J]. 中国农业气象, 36(1): 83–92. Zhao Jintao, Yue Yaojie, Wang Jingai, et al. 2015. Study on spatio-temporal pattern of hail disaster in China mainland from 1950 to 2009[J]. Chinese J Agrometeor, 36(1): 83–92. | |

| 赵强, 严华生. 2014. 太平洋—印度洋海温异常对陕西夏季降水年际变化的影响[J]. 高原气象, 33(6): 1608–1617. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00126 Zhao Qiang, Yan Huasheng. 2014. Influence of Pacific-Indian Ocean SSTA on interannual variation of summer precipitation in Shaanxi[J]. Plateau Meteor, 33(6): 1608–1617. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00126 | |

| 郑景云, 郝志新, 方修琦, 等. 2014. 中国过去2000年极端气候事件变化的若干特征[J]. 地理科学进展, 33(1): 3–12. Zheng Jingyun, Hao Zhixin, Fang Xiuqi, et al. 2014. Changing characteristics of extreme climate events during past 2000 years in China[J]. Adv Earth Sci, 33(1): 3–12. | |

| 竺可桢. 1972. 中国近五千年来气候变迁的初步研究[J]. 考古学报, 3(2): 15–38. Zhu Kezhen. 1972. The primary study of climate changes in China since the past 5000 years[J]. Acta Archaeological Sinica, 3(2): 15–38. |

2. College of geography and environment, Baoji University of Arts and Sciences, Baoji 721013, China

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36