2. 西北区域气候中心, 兰州 730020

兰州新区是中国第五个国家级新区, 也是西北地区第一个国家级新区。兰州新区是甘肃省向西开放的重要战略平台, 是甘肃乃至西北经济发展的重要引擎。对新区开展气候适应性、风险性以及可能对局地气候产生影响的分析评估, 是防灾减灾、科学规划的一项重要工作(高绍凤等, 2008; 章国材, 2010; 朱飚等, 2013)。影响新区城市规划的气象因素很多(范丽丽, 2014; 黄涛等, 2012; 敖银银和汪小华, 2012), 其中近地层风向风速的综合分析是城市合理布局的基础(徐永清等, 2014; 申辉等, 2011; 陈明和于强, 1995), 新区的规划布局须建立在准确的现场观测和科学论证基础上。

兰州新区距城区约53 km, 地处黄土高原、青藏高原和蒙古高原的交汇过渡地带, 周边地形复杂, 其风向、风速受地形影响大, 局地性特征明显。关于兰州城区及青藏高原地带近地层风研究有较多成果, 研究了珠峰北坡绒布河谷地区的地面风场状况及其对南压夏季风的响应(周立波等, 2007a, 2007b), 认为其风场存在强弱变化, 逐日变化也与南压夏季风指数有一定关系, 同时此地区有明显的山谷风特征, 上午为弱北风, 下午为南风。刘宇等(2002)分析了兰州市低空风时空变化特征及其与空气污染的关系, 认为兰州城区地面主导风向为偏东风, 随高度增加西风频率迅速增大, 谬培俊(1982)研究指出, 从地面到300 m高度内风速对污染都有明显影响, 王式功等(2000), 靳建军和张镭(2000)研究了兰州市区冬半年低空风场特征及其对空气污染的影响, 李江林等(2009), 安兴琴等(2002)利用不同中尺度数值模式模拟了兰州近地层风场。但对兰州新区近地层风的观测和研究非常少见。新区周边永登、皋兰、中川机场等气象站资料难以完全反映新区风向风速变化特征, 分析新区近地层风场特征需要更详尽的现场观测资料。

2014年1月, 甘肃省气象局与新区环保局在新区周边及城区建立了4个70 m测风塔和4个自动气象站, 开展现场观测。本文利用兰州新区2014年112月4个70 m风塔和4个自动气象站10 m高度风要素观测资料, 详尽分析了新区近地层盛行风向、风速玫瑰、污染系数的时空分布特征, 希望为新区规划建设提供科学分析。

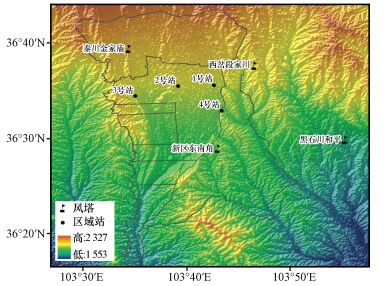

2 研究区概况和资料说明 2.1 兰州新区基本概况兰州新区位于永登县、皋兰县两县境内(103°29′22″E3°49′56″E, 36°17′15″N36°43′29″N), 是祁连山脉余脉与陇西盆地的交错地带, 属典型黄土高原丘陵地貌类型, 地势由西北向东南下降, 东西两面是低矮黄土山丘, 平均海拔1910 m。新区具有典型的温带大陆性季风气候特征, 四季分明, 日照充足, 降水量少, 气候干燥。

2.2 资料说明兰州新区建立70 m测风塔4座(图 1), 分别位于新区周边四角, 为西岔镇段家川(东北角)、皋兰县黑石乡(偏东方向)、秦川镇金家庙(西北角)和新区东南角(偏南方向), 观测要素包括: 10 m、30 m、50 m、70 m风向和风速以及1. 5 m和70 m气温, 风速风向观测仪器型号分别为SWIC3和SWIPV1; 4个区域自动气象站, 分别位于新区城区, 为赖家坡村(1号站)、下华家井村(2号站)、四墩村(3号站)和罗圈湾(4号站)。观测项目分别为10 m高度风向风速、1. 5 m高度气温、气压、相对湿度和降水量, 风速风向观测仪器型号分别为EL15-1C和EL15-2C。

|

图 1 兰州新区风塔、自动站布局 Figure 1 The wind towers and automatic stations layout in Lanzhou New District |

重点关注新区近地层(10~70 m)风场时空分布特征, 一般来说, 10 min风速风向数据能较好反映一个地区风场的气候特征。因此选用资料为2014年整年测风塔、自动站逐10 min风向、风速资料。通过分析其风向玫瑰、风速玫瑰的季节、日变化特征, 明晰新区近地层风场的时空特征。同时为了综合考虑风向、风速的共同影响, 进一步分析了新区测风塔污染系数的分布特征。污染系数(施介宽等, 1988; 蒋维楣等, 2012)是某一地区某方位风向频率与该方位平均风速的比值, 因此风速风向的共同作用可代表某方位下风向空气污染的程度, 其值越大说明该方位下风向空气污染越严重。在厂址选择和企业内部布局中是一项重要参考, 计算公式如下:

| ${P_i} = {f_i}/{{\bar u}_i}\quad ,$ | (1) |

式中: Pi为某i方位污染系数, fi为该方向风向出现的频率, ui为该方向平均风速。

按照地面气象观测规范(中国气象局, 2005), 将风向分为16个方位。四季中35月为春季, 以此类推。日变化指逐小时变化, 文中时间均为北京时。

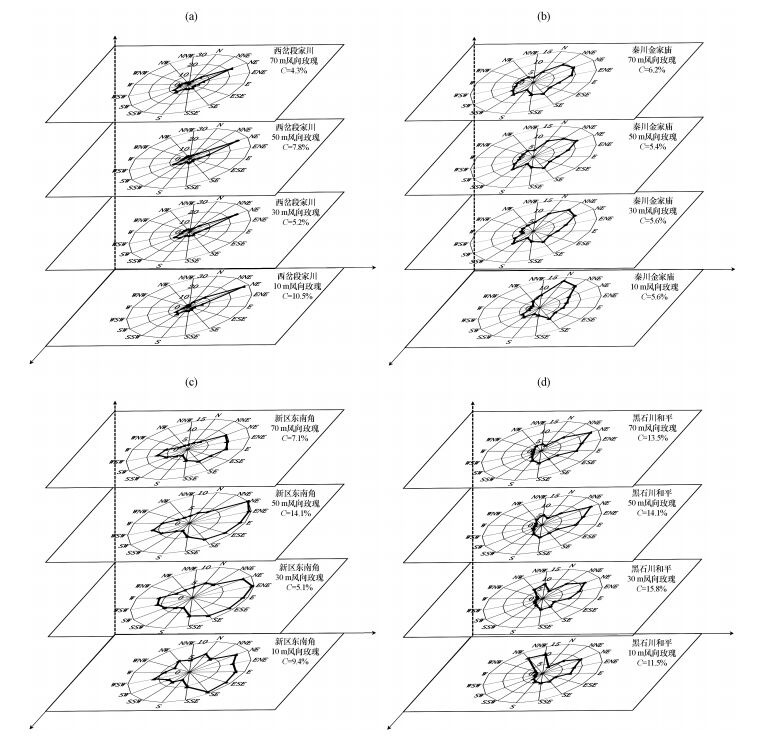

3 新区近地层风向玫瑰、风速玫瑰、污染系数时空特征分析 3.1 年特征分析 3.1.1 测风塔年盛行风向、年平均风速随高度变化特征分析各风塔10 m、30 m、50 m和70 m高度年盛行风向和平均风速特征(表 2, 图 2), 段家川各层均盛行东北风, 出现频率22. 1%~27. 6%, 其余风塔盛行风向随高度均有所变化, 10 m高度盛行风向异于其他各层, 金家庙10 m高度盛行偏北风, 随高度增加风向顺转, 50 m和70 m盛行东北风; 东南角风塔10 m高度盛行东南风, 随高度增加风向逆转为东北风及相邻风向; 黑石川10~30 m高度盛行风向为东北风和西北风, 50~70 m高度盛行风向为东北风。

| 表 1 风向与符号对照表 Table 1 The comparison of wind directions and symbols |

| 表 2 测风塔各高度年盛行风向及出现频率和平均风速 Table 2 The annual prevailing wind direction and frequency and mean wind speed at different heights of each tower |

|

图 2 兰州新区各塔不同高度风向玫瑰图 (a)西岔段家川, (b)秦川金家庙, (c)新区东南角, (d)黑石川和平 Figure 2 The wind rose of each towers at different heights in Lanzhou New District. (a) Xicha-Duanjiachuan, (b) Qinchuan-Jinjiamiao, (c) the southeast of Lanzhou New District, (d) Heishichuan-Heping |

各风塔年平均风速随高度的增加而逐渐增大(表 2), 10~70 m风速约增大0. 4~0. 9 m·s-1; 各层平均风速最大值均出现在段家川, 金家庙次之, 东南角平均风速最小。下文将以70 m代表测风塔中高层, 10 m代表测风塔中低层, 进行详细分析。

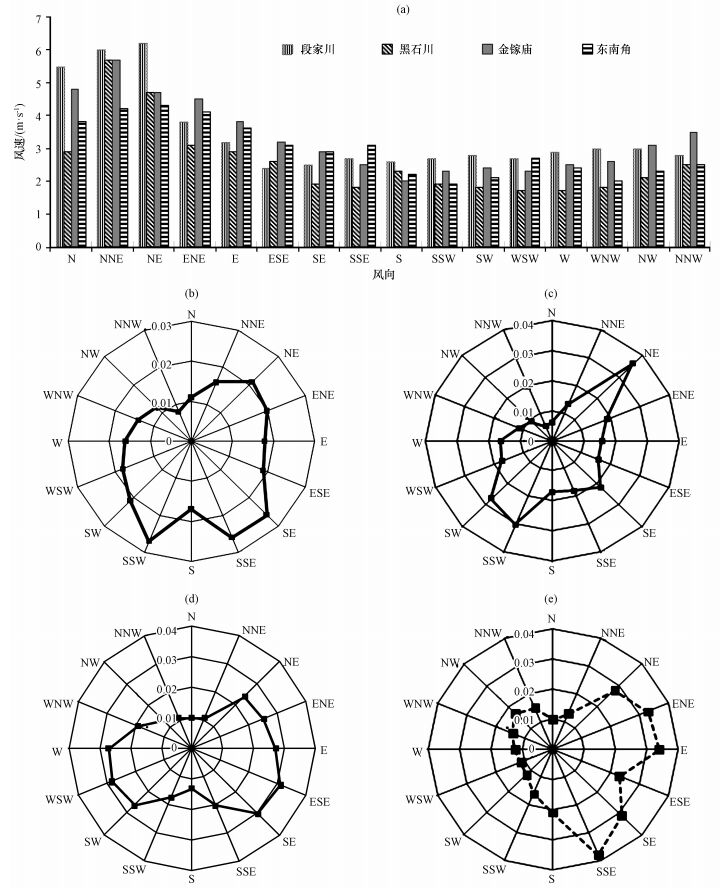

3.1.2 测风塔70 m高度风向玫瑰、风速玫瑰、污染系数年特征分析分析新区测风塔70 m高度年风向玫瑰、风速频率和污染系数玫瑰图(图 3)可知, 新区全年盛行风向均以东北风及相邻风向为主, 此扇区出现频率为25%~45%, 其他方向出现频率为2%~8%。各测风塔盛行风向分布不尽相同, 这与测风塔周围的地形影响有关, 其中西岔段家川风塔东北风最为集中, 出现频率为22. 1%, 秦川金家庙东北风出现频率为10. 1%, 黑石川和平东北风出现频率为13. 1%, 新区东南角以偏东风为主, 频率为10. 5%。

|

图 3 兰州新区4个风塔70 m高度各风向年平均风速(a)和污染系数(b~e)分布(b~e)分别为秦川金家庙、西岔段家川、新区东南角和黑石川和平 Figure 3 The mean wind speed in directions (a), pollution coefficients (b~e) in 70 meters height at each tower in Lanzhou New District. Fig. 3 (b~e) denotes the wind tower of Qinchuan-Jinjiamiao, Xicha-Duanjiachuan, the southeast of Lanzhou New District and Heishichuan-Heping, respectively |

由新区4个风塔70 m高度各风向年平均风速(图 3a)可见, 新区全年东北风及相邻方向平均风速最大, 为4. 5~6. 2 m·s-1, 其他方向平均风速接近, 为1. 0~4. 4 m·s-1。其中西岔段家川和新区东南角测风塔平均风速以东北方向最大, 分别为6. 2 m·s-1和4. 3 m·s-1; 黑石川和平和秦川金家庙平均风速北东北方向最大, 均为5. 7 m·s-1。

由新区4个风塔70 m高度各风向污染系数玫瑰图(图 3b~e)可见, 新区偏北的两个风塔(秦川金家庙和西岔段家川)西北至偏北方向污染系数较小, 约为0. 01, 东北、西南、东南方向污染系数较大, 为0. 02~0. 04;新区偏南两个风塔(新区东南角和黑石川和平), 偏北及相近方向污染系数较小, 约为0. 01, 偏东、西南、东南方向污染系数较大, 为0. 02~0. 04。

新区4个风塔70 m高度均有静风天气出现, 段家川、金家庙、东南角、黑石川年静风频率分别达到4. 2%、6. 3%, 7. 1%和13. 5%。

3.1.3 测风塔10m高度风向玫瑰、风速玫瑰、污染系数年特征与70 m高度相比, 测风塔10 m高度年盛行风向、风速玫瑰和污染系数有明显差异, 4个风塔间风场特征也显著不同(图略)。

段家川盛行风向为东北风, 出现频率27. 6%;金家庙盛行风向为偏北风, 出现频率13. 3%;东南角盛行风向为东南风, 出现频率为9. 4%, 和平盛行风向为西北风和东北风, 出现频率均为10%左右。

综合分析4个塔风速频率分布特征可知, 偏东、偏北方向上平均风速普遍大于偏西、偏南方向平均风速。段家川的东北方向平均风速最大, 为4. 0 m·s-1; 金家庙和和平的北东北方向平均风速最大, 分别为3. 5 m·s-1和5. 6 m·s-1; 东南角多个方向平均风速接近, 其中东北方向平均风速最大, 达到3. 5 m·s-1。

污染系数段家川东北方向最大, 接近0. 06;金家庙偏北方向最大, 为0. 04;黑石川西北方向最大, 达到0. 08;东南角西北和东南方向污染系数较大, 均接近0. 04。

新区4个风塔10 m高度段家川、金家庙、东南角、黑石川年静风频率分别达到10. 5%、5. 6%, 9. 4%和11. 5%。

3.1.4 自动站10 m高度风向玫瑰、风速玫瑰、污染系数年特征自动站主要建设在新区主城区, 总体来说, 城区盛行风向为东北风及相邻方向(图略), 1、2、3、4号自动站东北风出现频率分别为9. 5%、13. 4%、17. 1%和15. 8%, 此方向平均风速也最大, 在3. 0~3. 8 m·s-1; 自动站东北方向污染系数最大, 为0. 03~0. 06;西北、东南方向污染系数次之, 为0. 02~0. 03;偏北方向最小, 为0. 01~0. 02。

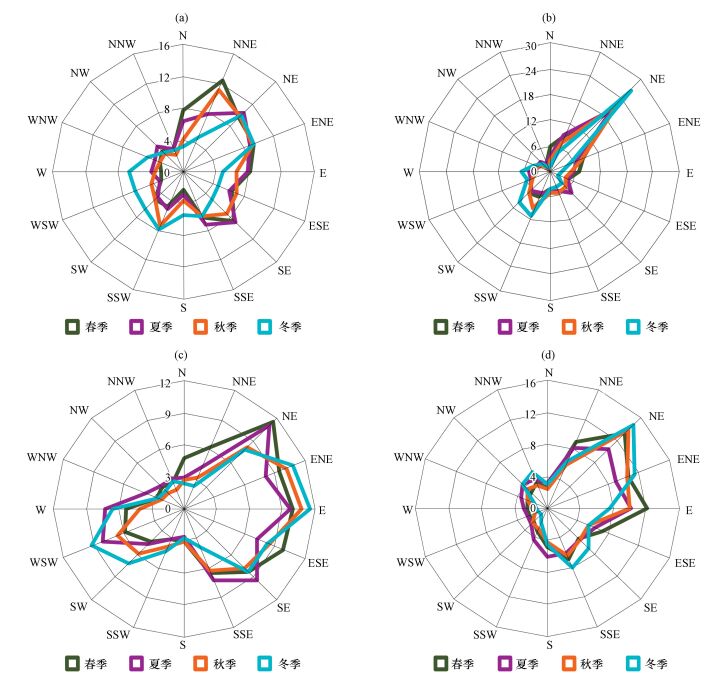

3.2 季节变化特征 3.2.1 新区测风塔70 m高度风向、风速、污染系数玫瑰季节变化分析图 4为4个测风塔70 m高度四季风向频率玫瑰图。总体来看, 各塔70 m高度各季盛行风向为东北风及偏东风向。该特征与兰州新区所处的地形条件有较大关系。此处位于祁连山尾闾, 冬季西风带在此处会出现向山南的绕流, 形成东北风; 而在夏季, 该区域处于东亚夏季风的边缘区, 同样出现明显的偏东风。

|

图 4 兰州新区4个风塔70 m高度四季风向玫瑰图 (a)金家庙, (b)段家川, (c)新区东南角, (d)黑石川 Figure 4 The wind rose in different seasons in 70 meters height at each tower in Lanzhou New District. (a) Jinjiamiao, (b) Duanjiachuan, (c) the southeast of Lanzhou New District, (d) Heishichuan |

段家川盛行风向季节变化不明显, 四季盛行风向均为东北风, 出现频率分别为19. 9%、20. 3%、22. 2%和26. 3%, 秋冬季盛行风向更为集中。

秦川金家庙春秋两季以北东北风为主, 出现频率分别为12. 5%和11. 2%;夏冬两季以东北风为主, 频率分别为10. 6%和10. 0%。另外春夏季节, 金家庙东南风出现频率增加, 由秋冬季的4. 8%~7. 4%增加到9. 0%左右。

新区东南角, 春夏两季以东北风为主, 出现频率为11%~12%, 秋冬两季以东风为主, 出现频率分别为10. 8%和11. 5%。夏季东南风明显增加, 出现频率接近10%。

黑石川和平, 春秋两季盛行风向为东北风和偏东风, 出现频率均超过10%;秋冬季盛行风向为东北风, 出现频率接近15%。

分析各塔70 m风速玫瑰频率季节变化可知(图略), 各塔各季最大风速基本出现在北东北方向, 整体上, 春夏季平均风速大于秋冬季平均风速, 春季最大, 冬季最小。

3.2.2 新区测风塔10 m高度风向、风速玫瑰季节变化分析分析10 m高度测风塔各季盛行风向(图略)可知, 10 m高度年盛行风向季节变化不明显, 只是出现频率有所不同, 相对而言, 秋冬季盛行风向较春夏季较为集中; 从风速频率来看(图略), 各塔在不同季节风速频率分布与全年接近, 相对而言, 春夏季风速大于秋冬季风速。

3.3 新区年盛行风向、平均风速日变化分析表 3为4个测风塔70 m高度逐小时盛行风向, 盛行风向日变化非常明显, 且有一定的规律性, 总体来说, 白天各风塔多盛行东南风或西南风, 晚上盛行东北风。段家川11:0015:00主导风向为南西南风, 15:00至次日10:00为东北风; 金家庙10:0019:00主导风向为西南风及相邻风向, 20:00至次日09:00为东北风及相邻风向; 黑石川11:0016:00盛行东南风及相邻风向, 17:00至次日10:00为东北风或偏东风。段家川、金家庙、黑石川风塔所在位置北部均为山脉, 其日变化有明显的山谷风特征(蒲朝霞和邱崇践, 1991; 胡隐樵和张强, 1999; 王瑾等, 2012)。

| 表 3 测风塔70 m高度年盛行风向日变化 Table 3 The daily variation of prevailing wind direction in 70 meters height at each tower |

新区东南角主导风向变化较复杂, 随时间呈逆时针变化, 00:0004:00主导风向为东北风, 05:0008:00为偏西风, 09:0014:00为西南风, 15:0019:00为东南风, 20:0023:00为偏东风, 山谷风特征不明显。

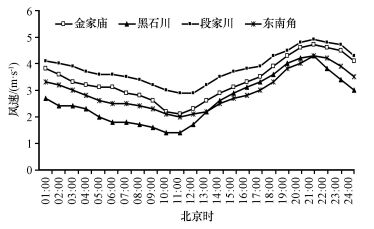

分析风塔70 m高度平均风速日变化(图 5), 4个风塔风速日变化趋于一致, 均呈单峰型, 09:0010:00风速降至全天最小, 为1. 3~2. 9 m·s-1; 20:0021:00达到全天最大值, 为4. 3~4. 9 m·s-1。相比而言, 段家川风速最大, 金家庙次之, 黑石川和东南角风速较小。

|

图 5 兰州新区4个风塔70 m高度年平均风速日变化 Figure 5 The daily variation of average wind speed in 70 m height at each tower in Lanzhou New District |

风塔10 m高度(表略), 盛行风向日变化特征与70 m高度类似。其平均风速较70 m高度小, 日变化趋势与70 m接近, 但最小风速和最大风速出现时间较70 m高度早1 h, 分别在08:0009:00和19:0020:00, 4个塔最大风速较接近, 在3. 6 m·s-1左右。

4 结论(1) 兰州新区段家川(新区东北角)各层盛行风向一致, 均为东北风; 其他各点盛行风向随高度变化, 10 m高度风向频率分布异于其他高度; 年平均风速随高度增大, 各层平均风速最大值均出现在段家川(新区东北角), 金家庙(新区西北处)次之, 新区东南角平均风速最小。

(2) 在70 m高度, 兰州新区年盛行风向以东北风及相邻风向为主, 此扇区出现频率为25%~45%, 其他方向出现频率为2%~8%;平均风速最大出现在东北风及相邻方向, 为4. 5~6. 2 m·s-1, 其他方向平均风速接近, 为1. 0~4. 4 m·s-1; 新区北部, 西北至偏北方向污染系数较小, 约为0. 01;新区南部, 偏北及相近方向污染系数较小, 约为0. 01。

(3)10 m高度盛行风向和污染系数与70 m相比有明显差异。新区西北部盛行风向为偏北风, 偏北方向污染系数最大, 为0. 04;新区东北部盛行风为东北风, 东北方向污染系数最大, 为0. 06;新区南部盛行风向为东南风, 西北和东南方向污染系数较大, 均为0. 04;新区东南部盛行风向为西北风和东北风, 西北方向污染系数最大, 达到0. 08。

(4) 除新区东北部(段家川)外, 新区10 m和70 m高度盛行风向和风速频率均有季节变化特征, 秋、冬季盛行风向接近, 春、夏季盛行风向相似。说明该地区春夏和秋冬季为不同的天气系统控制。春夏季平均风速大于秋冬季平均风速; 测风塔盛行风向日变化呈山谷风特征, 白天各风塔盛行东南风或西南风, 晚上盛行东北风; 风速日变化均呈单峰型, 09:0010:00风速降至全天最小, 20:0021:00为全天最大值, 10 m高度最小风速和最大风速出现时间较70 m高度提前1 h, 分别在08:0009:00和19:0020:00。

(5) 各观测点各高度均有静风天气出现, 70 m高度静风频率为4. 2%~13. 5%, 10 m高度静风频率为5. 6%~11. 5%。

(6) 新区建设应综合考虑盛行风向及污染系数时空分布特征, 合理进行规划布局, 控制高污染企业。

| 高绍凤, 陈万隆, 朱超群, 等. 2008. 应用气候学[M]. 北京: 气象出版社, 158-218. Gao Shaofeng, Chen Wanlong, Zhu Chaoqun, et al. 2008. Applied climatology[M]. BeiJing: China Meteorological Press, 158-218. | |

| 章国材. 2010. 气象灾害风险评估与区划方法[M]. 北京: 气象出版社, 110-152. Zhang Guocai. 2010. Meteorology disaster assessment and the method of zoning[M]. Beijing: China Meteorological Press, 110-152. | |

| 朱飚, 李书严, 李春华, 等. 2013. 兰州新区规划气候条件分析[J]. 高原气象, 32(2): 588–596. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00057 Zhu Biao, Li Shuyan, Li Chunhua, et al. 2013. Evaluation and analysis on climate condition for New District planning of Lanzhou city[J]. Plateau Meteor, 32(2): 588–596. DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2012.00057 | |

| 范丽丽. 2014. 基于气候型建筑设计策略分析[J]. 城市建筑(4): 25–25. Fan Lili. 2014. Analysis of the design strategy based on climate type building[J]. Urbanism and Architecture(4): 25–25. | |

| 黄涛, 李晓霞, 王让会. 2012. 兰州新区大气环境容量特征[J]. 干旱区地理, 35(6): 883–888. Huang Tao, Li Xiaoxia, Wang Ranghui. 2012. Characteristics of atmospheric environmental capacity in Lanzhou New District[J]. Arid Land Geography, 35(6): 883–888. | |

| 敖银银, 汪小华. 2012. 城市新区规划建设中应充分考虑气象因素[J]. 中华建设(2): 82–83. Ao Yinyin, Wang Xiaohua. 2012. Meteorological factors should be taken into consideration in the planning and construction of new urban areas[J]. China Building Materials(2): 82–83. | |

| 徐永清, 张弛, 王庆祥, 等. 2014. 城市近地层风特征与污染系数分析[J]. 气象与环境科学, 37(3): 56–59. Xu Yongqing, Zhang Chi, Wang Qingxiang, et al. 2014. Analysis of surface layer wind characteristics and atmosphere pollution coefficient[J]. Meteor Environ Sci, 37(3): 56–59. | |

| 申辉, 何慧根, 郝丽, 等. 2011. 四川新津机场地面风场的特征分析[J]. 高原气象, 30(2): 545–551. Shen Hui, He Huigen, Hao Li, et al. 2011. Characteristic analysis on surface wind field at Xinjin Airport in Sichuan[J]. Plateau Meteor, 30(2): 545–551. | |

| 陈明, 于强. 1995. 城市风温场的特征分析[J]. 南京大学学报(自然科学版), 31(1): 165–167. Chen Ming, Yu Qiang. 1995. Analysis of urban wind and temperature[J]. Journal of Nanjing University (Natural Sciences Edition), 31(1): 165–167. | |

| 周立波, 邹捍, 马舒坡, 等. 2007a. 南压夏季风对珠穆朗玛峰北坡地面风场的影响[J]. 高原气象, 26(6): 1173–1185. Zhou Libo, Zou Han, Ma Shupo, et al. 2007a. Impacts of the South Asian summer monsoon on variations of surface wind on the northern slope of Mt. Qomolangma[J]. Plateau Meteor, 26(6): 1173–1185. | |

| 周立波, 邹捍, 马舒坡, 等. 2007b. 珠峰北坡绒布河谷地面风场变化的比较研究[J]. 高原气象, 26(6): 1191–1198. | |

| 刘宇, 王式功, 尚克正, 等. 2002. 兰州市低空风时空特征及其与污染条件的关系[J]. 高原气象, 21(3): 322–326. Liu Yu, Wang Shigong, Shang Kezheng, et al. 2002. Time-space changing character of low-level wind in Lanzhou city and its correlation with air pollution[J]. Plateau Meteor, 21(3): 322–326. | |

| 谬培俊. 1982. 1978年12月兰州大气污染与气象条件[C] //大气湍流扩散及污染气象论文集. 北京: 气象出版社, 122-128. Liao Peijun. 1982. Atmospheric pollution and meteorological conditions in Lanzhou in December 1978[C] //Atmospheric turbulence diffusion and pollution meteorology papers. Beijing:China Meteorological Press, 122-128. | |

| 王式功, 蒋大鹏, 杨德宝, 等. 2000. 兰州市区最大混合层厚度变化特征分析[J]. 高原气象, 19(1): 363–370. Wang Shigong, Jiang Dapeng, Yang Debao, et al. 2000. A study on characteristics of change of maximum depths in Lanzhou[J]. Plateau Meteor, 19(1): 363–370. | |

| 靳建军, 张镭. 2000. 兰州东部地区冬季地面风场特征[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 36(1): 113–120. Jin Jianjun, Zhang Lei. 2000. Characteristics of surface wind over the eastern part of Lanzhou basin in winter[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 36(1): 113–120. | |

| 李江林, 陈玉春, 吕世华, 等. 2009. 利用RAMS模式对山谷城市冬季局地风场的数值模拟[J]. 高原气象, 28(6): 1250–1259. Li Jianglin, Chen Yuchun, Lü Shihua, et al. 2009. Numerical simulation of local circulation in valley city in winter using RAMS model[J]. Plateau Meteor, 28(6): 1250–1259. | |

| 安兴琴, 陈玉春, 吕世华, 等. 2002. 中尺度模式对冬季兰州低空风场和温度场的数值模拟[J]. 高原气象, 21(2): 186–192. An Xingqin, Chen Yuchun, Lü Shihua, et al. 2002. Mesoscle simulations of winter low-level wind and temperature fields in Lanzhou City[J]. Plateau Meteor, 21(2): 186–192. | |

| 施介宽, 黄建国, 洪国平, 等. 1988. 大气污染系数概念的辩证及其在甘肃部分地区的初步应用[J]. 高原气象, 7(4): 368–372. Shi Jiekuan, Huang Jianguo, Hong Guoping, et al. 1988. Debate and correction of atmospheric pollution coefficient concept and its tentative application in some Gansu Region[J]. Plateau Meteor, 7(4): 368–372. | |

| 蒋维楣, 孙鉴泞, 曹文俊, 等. 2012. 空气污染气象学教程[M]. 北京: 气象出版社, 1-12. Jiang Weimei, Sun Jianning, Cao Wenjun, et al. 2012. Air pollution meteorology course[M]. Beijing: China Meteorological Press, 1-12. | |

| 中国气象局. 2005. 地面气象观测规范第七部分. 风向和风速[Z]. 北京: 国家质量技术监督委员会. China Meteorological Administration. 2005. | |

| Specifications surface meteorological observation Part7:Measurement of wind direction and wind speed[Z]. Beijing:State quality and Technical Supervision Committee. | |

| 蒲朝霞, 邱崇践. 1991. 兰州地区山谷风环流的二维数值模拟[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 27(2): 169–175. Pu Zhaoxia, Qiu Chongjian. 1991. Two-dimensional numerical simulation of the mountain-valley wind circulation in Lanzhou region[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 27(2): 169–175. | |

| 胡隐樵, 张强. 1999. 兰州山谷大气污染的物理机制与防治对策[J]. 中国环境科学, 19(2): 119–122. Hu Yinjiao, Zhang Qiang. 1999. Atmosphere pollution mechanism along with prevention and cure countermeasure of the Lanzhou hollow basin[J]. China Environ Sci, 19(2): 119–122. | |

| 王瑾, 张镭, 王腾蛟, 等. 2012. 兰州附近山谷典型日环流特征对比分析[J]. 干旱气象, 30(2): 169–175. Wang Jin, Zhang Lei, Wang Tengjiao, et al. 2012. Comparative analysis of mountain-valley wind circulation characteristics over semi-arid areas nearby Lanzhou[J]. Arid Meteor, 30(2): 169–175. |

2. Northwest Regional Climate Center, Lanzhou 730020, China

2017, Vol. 36

2017, Vol. 36