2. 中国环境监测总站, 北京 100012

结冰是一种常见的水的凝结现象, 气象上观测的结冰是指露天水面(包括蒸发器的水)冻结成冰的现象(中国气象局, 2003), 观测员在日常观测时通过查看盛水容器或河流、湖泊等水面是否出现冻结来判断现象是否发生。尽管结冰是一种自然现象, 但由于其通常与低温冷害相伴随, 因此会对动植物的生长产生影响, 开展相关分析对气候变化敏感区和拥有脆弱生态链地区的环境保护与可持续利用等, 也具有一定的应用价值(刘洪兰等, 2013, 2014)。此外, 高速公路、机场跑道结冰与社会安全生产、民众平安出行等息息相关, 由此引发的交通事故、交通延误等, 已成为社会各界广泛关注的热点问题, 目前已有部分研究者针对何种气象条件下易产生道路结冰, 及如何监测、预报开展了相关工作(李迅等, 2012; 康延臻等, 2016; 王丹等, 2016; 赵凯等, 2011)。

在长期气候变化研究方面, 张志富等(2015)基于中国国家级地面站原始天气现象观测资料, 对包括结冰现象在内的5类主要冰冻天气的时空分布和气候变化特征进行了分析。李丽等(2010)统计分析了粤西北1964-2006年霜冻天气的多年平均特征及形成条件。从数值模式分析结果看, 在全球变暖背景下霜冻日数呈现下降趋势(如美国和欧洲大陆等), 站点观测也佐证了这一事实(Meehl et al, 2004; Frich et al, 2002; Easterling, 2002; Scheifinger et al, 2002; Donat et al, 2013)。因此, 仍有必要对结冰现象的长期变化趋势等进行细致深入的分析, 从而为气候变化研究提供例证。

本研究首先从全国2 400余个国家级地面站天气现象中提取数据, 并进行了严格的质量控制, 针对质控过程中发现的由于历史观测引入的资料问题进行了统计分析, 并基于最终的质控后序列分析了全国结冰日数分布, 给出了我国北方结冰期的长期变化趋势等。

2 数据和方法2011年1月至2012年6月, 国家气象信息中心牵头各省气象资料部门开展了“地面基础气象资料建设”项目, 对我国2 474个国家级地面气象站1951-2010年观测的气温、降水等20大类要素进行了严格的质量检测、质量控制、数据核查、数据更正及资料补录, 形成了一套完整性和质量均有明显提升的地面基础气象资料集。本研究所利用的2010年及之前的资料, 即来源于上述资料集中的连续天气现象数据段, 2010年之后资料来源于地面气象月报A文件, 该资料在汇交国家气象信息中心前, 也经过了严格的“台站-省级-国家级”三级质量控制。

基于2 400多个国家级地面站中的连续天气现象数据段, 若一日天气现象数据中记有结冰现象, 则该日为结冰日。针对此结冰现象序列, 结合气温、地表温度等要素观测值对其进行了数据质量控制。

在质控结果分析中, 统计了各省(区、市)和全国未观测和记录结冰现象、漏记结冰现象的累计年数, 计算公式如下

| $ N = \sum\limits_{i = 1}^m {{n_i}} , $ | (1) |

式中: ni为任一地面站未观测和记录结冰现象(漏记结冰现象)年数; m为某省(区、市)或全国台站数; i取值为1, 2, 3, …, m; N为累计年数。

3 数据质量控制尽管基础数据源已经过“地面基础气象资料建设”等一系列的质量检测与控制, 但该项工作主要解决的是历史上由于数字化引入的系统性错误问题。为保证数据质量, 在本数据序列研制中仍针对性地开展了更为细致的质量控制, 并依据质控结果对数据标记质控码(正确、可疑、缺测)。

通过对数据分析和台站调研发现, 1981年前我国部分台站由于观测任务简化, 按照相关规定可不记录结冰等天气现象, 造成这类台站历史上部分时期的年结冰日数异常偏低, 甚至为0。此外, 也存在应观测而由于疏忽漏记该现象的情况。1979年版《地面气象观测规范》颁布实施后, 国家级地面气象站均同等依照规范开展观测, 上述问题得到了扭转, 并可由数据统计分析得到印证。因此, 在数据质量控制过程中, 主要针对1981年前结冰日数显著偏低情况进行检测, 并在检测过程中通过多次调试, 确定了阈值参数。

3.1 内部一致性检查结冰现象是否出现与温度高低密切相关, 因此利用日最低气温(Tmin)和日最低0 cm地温(GT0min)开展界限值检查。如果Tmin缺测, 则在该日定时气温中取最小值作为Tmin, 如果GT0min缺测, 则在该日定时0 cm地温中取最小值作为GT0min。若某日出现结冰现象, 且该日Tmin>10 ℃, GT0min>10 ℃(该阈值由历史资料统计得到, 并考虑了极端情况), 则判定该日的结冰现象可疑。

3.2 全年未记录结冰现象检查基于完成内部一致性检查后的正确结冰现象数据, 按实有观测累计得到年结冰日数。统计各站1981-2010年累年结冰日数中值Mid。若某站1981-2010年历年结冰日数均大于0天, 且Mid≥16天, 则归为A类站; 若不满足上述条件, 但1981-2010年结冰日数小于等于3天出现年份小于等于5年, 则归为B类站。对上述2类台站分别开展如下检查:

(1) A类站, 若1954-1980年某年结冰日数为0天, 则判定该站该年未记录结冰现象;

(2) B类站, 若1954-1980年出现连续3年及以上年结冰日数为0天(对于缺测年, 若前后相邻年份结冰日数为0天, 则认为该年日数也为0天), 则判定该站上述连续年份内未记录结冰现象。

针对(1)、(2)检查结果, 将相应台站未记录结冰现象年份的日值数据修改为缺测, 相应标记质控码。

另有464个台站不能归为A类、B类站, 这些台站主要分布在西南和东南沿海等省份, 90%以上的站其Mid≤5天, 逐年结冰日数变化较大, 很难用统计的方法对其序列进行检测, 且即使发生全年未记录结冰的情况, 对全国均值和变化趋势影响极小, 因此不对其进行该项检查。

3.3 年结冰日数显著偏低检查首先统计各站1981-2010年累年结冰日数均值Mean和标准差σ, 对于累年结冰日数中值大于等于16天的台站, 用以下两种判定方法对1954-1980年的年结冰日数进行检查, 满足其中之一则认定该年年日数偏低。

方法一:年结冰日数 < Mean-5σ。

方法二: ①计算1981-2010年年结冰日数与最低气温低于-1 ℃年日数相关系数R, 并对相关性进行检验, 如果满足显著性水平α=0. 05下相关系数显著, 则求取两者的线性拟合公式, 并对1981-2010年年结冰日数进行交叉检验计算, 求取估算值与真实值之间的平均绝对偏差B。②利用以上统计结果, 选取R≥0. 6, 且B≤6天的台站, 基于最低气温低于-1 ℃年日数并由拟合公式估算1954-1980年年结冰日数, 若某年结冰日数比估计值偏低50%, 则认定该年显著偏低。

基于偏低年份判定结果, 若该年某段时期应观测到结冰现象但未记录, 则相应日值质控码标记为可疑。

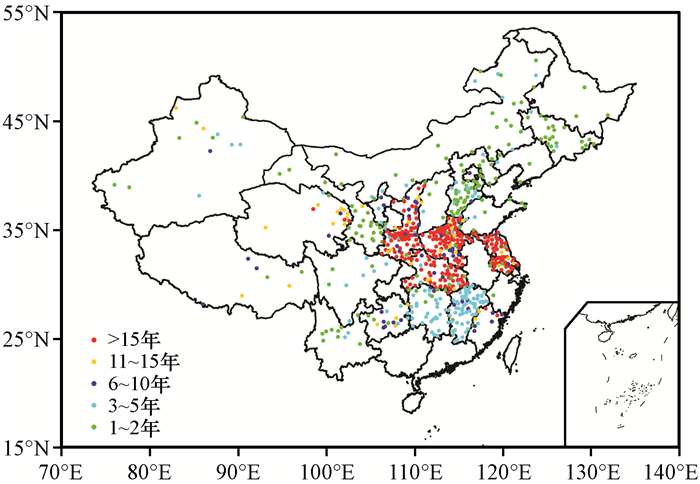

4 质控结果分析 4.1 质控发现的主要问题基于质控后数据统计表明, 仅在极少情况下出现了当日最低气温或最低地温超过10 ℃仍记录结冰, 属于多记现象。全年未记录结冰现象检查结果显示, 1954-1979年全国共有662个台站累计6 328年未观测、记录结冰现象, 站点分布如图 1所示。全年无结冰现象观测问题, 涉及除上海、广东、广西、海南、重庆外的其余26个省(区、市), 各省统计结果如表 1所示。

|

图 1 1954-1979年中国全年无结冰现象观测台站分布 Figure 1 Distribution of the stations without icing weather phenomenon observation during the whole year from 1954 to 1979 |

| 表 1 各省全年无结冰现象观测统计 Table 1 Statistics of the numbers of year without icing weather phenomenon observation in different provinces of China |

从图 1可以看出, 上述站点主要集中在河北、江苏、江西、河南、湖北、湖南和陕西等7省(均超过30个站), 约占问题台站数的70. 4%。仅1~2年未观测结冰的台站为170个; 超过10年未观测结冰的台站共有295个, 主要分布在河南、陕西、江苏、湖北4省, 累计达5 144年, 约占总年数的81. 3%。

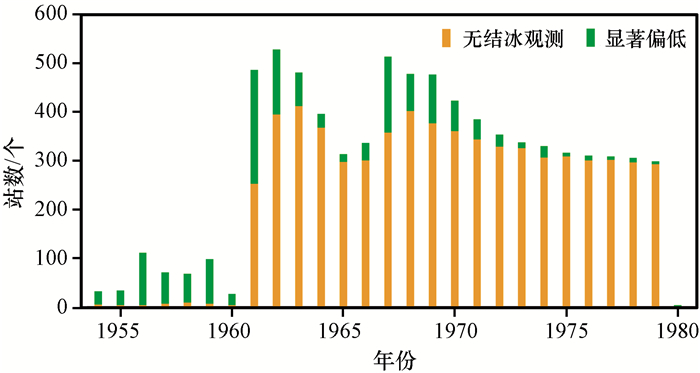

全年无结冰观测集中出现在1961-1979年(图 2), 这与1961年版观测规定在全国推行相吻合, 这一期间, 每年约有330个站次未开展结冰观测。分析表明, 不同省份停止结冰观测期存在一定差异, 例如:江西62个台站主要出现在1961-1964年; 河北47个台站中部分站集中在1962-1963年, 部分台站集中在1967-1970年。

|

图 2 1954-1979年全年无结冰观测和结冰年日数显著偏低问题台站数逐年分布 Figure 2 The annual variation of the numbers of station that without icing weather phenomenon observation during the whole year and with remarkable low icing days from 1954 to 1979 |

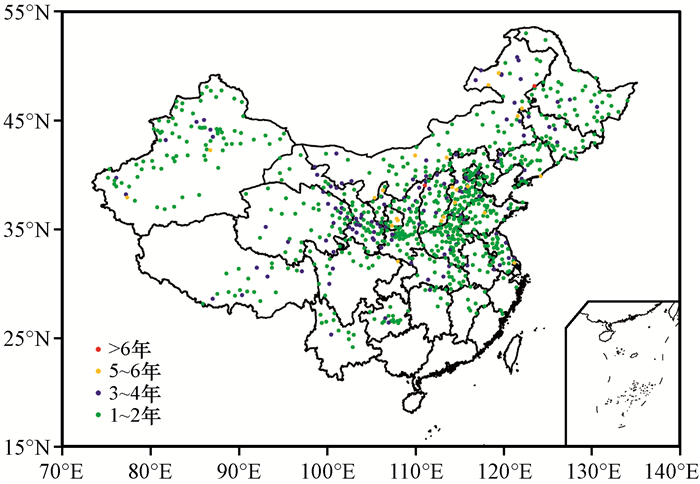

对1954-1980年年结冰日数显著偏低(漏记结冰现象)进行检测结果表明, 共涉及839个台站, 累计1 453年, 全国分布如图 3所示。统计结果显示, 687个台站历史上出现1~2年年结冰日数显著偏低, 共计901年, 约占总年数的62%;仅2个台站显著偏低年份数达到了7年。

|

图 3 1954-1980年中国年结冰日数显著偏低台站分布 Figure 3 Distribution of the stations with remarkable low icing days in China from 1954 to 1980 |

由图 2逐年分布来看, 年结冰日数显著偏低主要出现在1961, 1962和1967年, 分别为233, 133和155个站次, 1975-1980年, 均在10个站次及以下。此外, 未发现台站在1980年之后存在结冰日数显著偏低现象。

4.2 质控前后结果对比通过上述一系列的数据质量控制手段, 共检测出1 144个站, 累计7 781年存在全年无结冰观测或因漏记结冰造成年日数显著偏低。对上述问题年份, 将其年结冰日数置为缺测。

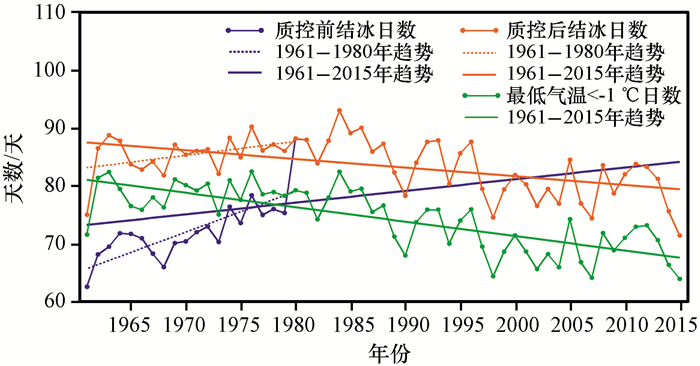

基于质控前后数据, 依据每年实有观测站数, 按算术平均方法统计了全国平均年结冰日数和线性变化趋势(魏凤英, 2007), 并进行对比。结果表明, 质控前后1954-1960年全国平均年结冰日数差异不大, 平均差值为0. 45天, 最大差值为1. 4天。差异主要集中在1961-1979年(图 4), 这一期间的平均差值为13. 68天, 最大差值为19. 2天(1963年)。从全国平均年结冰日数变化趋势上看, 质控前后1961-1980年年序列均为增加趋势, 质控前为7. 0 d·(10a)-1, 质控后为2. 3 d·(10a)-1, 数值明显减小。对1961-2015年的变化趋势统计表明, 质控前为2. 0 d·(10a)-1, 仍为增加趋势, 而质控后为-1. 5 d·(10a)-1, 为减少趋势。由此可见, 如果仅使用原始观测数据而不进行有效地质量控制, 则对于结冰现象长期变化趋势可得到不同的甚至相反的结论。

|

图 4 1961-2015年质控前后中国年平均结冰日数对比 Figure 4 Comparison of the national mean values of icing days before and after quality control from 1961 to 2015 |

图 4中还给出了日最低气温小于-1 ℃日数(简称TMIN-1日数)的全国平均序列, 该序列与质控后的全国结冰日数序列变化趋势基本一致, 且相关系数达到了0. 92。王岱等(2016)利用国家地面站日最低气温, 分别统计了东北、西北和华北等区域1961-2014年霜冻日数, 也呈下降趋势。因此, 质控后结冰序列的变化趋势是可信的。此外, 1961年全国平均结冰日数约为75. 1天, 与1962年相差11. 4天(该年TMIN-1日数与1962年相差9. 8天), 为1998年前的最低值。通过与1962年对比分析, 上述两年在选取台站时存在一定差异, 若基于相同实有观测台站进行统计, 则结冰日数相差8. 3天, TMIN-1日数相差6. 9天, 由此可以得出1961年我国冬季显著偏暖是造成该年结冰日数、TMIN-1日数偏低的主要因素。

4.3 数据应用建议通过上述分析可以看出, 部分台站在某段时期内实际未观测结冰现象或记录该现象的天数显著偏低, 因此在开展结冰现象长期气候变化趋势分析前, 可进行更为深入的数据质量控制, 并基于质控结果对台站进行筛选。

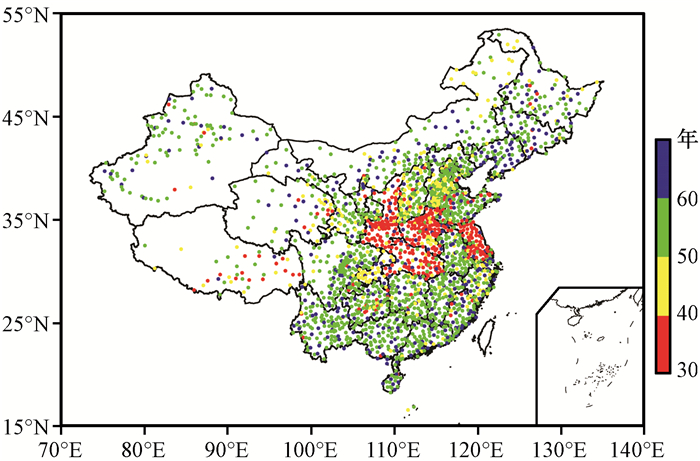

假定某站某段时期内, 如果连续缺测年份数小于等于2年且总缺测年份数小于等于3年, 满足“不间断”观测要求, 则通过全国各站结冰现象不间断观测年份数分布(图 5)可以看出, 我国中东部部分省份基本为30~40年的不间断观测, 仅个别台站可超过50年。因此, 在针对这部分地区进行气候分析时, 从实际观测资料角度来看, 选取的时间段不宜过长。

|

图 5 中国各站结冰现象不间断观测年份数分布(截止2015年) Figure 5 Distribution of stations with consecutive icing weather phenomenon observation in China (end in 2015) |

若确需进行全国50年以上的结冰日数时空分布分析, 为避免空间站点上的取样误差, 建议可对缺测年份较多的台站进行数据插补。如在质控章节中应用的回归方法, 先计算1981-2010年年结冰日数与最低气温低于-1 ℃年日数序列的相关系数, 并检验相关性是否显著, 再求取两者的拟合关系式, 利用该关系式计算缺测年份的年结冰日数, 从而可获得完整的且较为可信的数据序列。需要注意的是, 回归方程的建立不限于文中的方法, 可加入相关性较高的其他独立变量共同建立多元回归方程。此外, 依据相关性强弱, 仅能完成对年(或月)结冰日数的插补, 较难认定某天(特别是日最低气温在0 ℃上下时)是否确实发生了结冰现象。

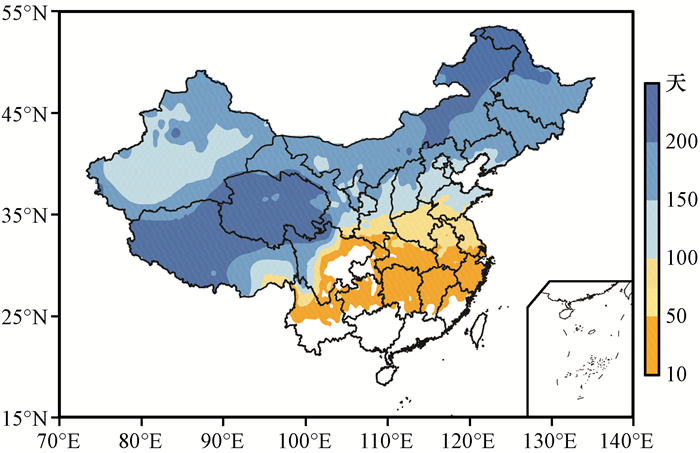

5 结冰现象相关分析从1961-2015年平均结冰日数全国分布(图 6)可以看出, 我国25°N以南地区和四川盆地年结冰日数少于10天, 长江以南地区结冰日数在50天以下, 黑龙江西北部、内蒙古东北部、青海、西藏大部分地区结冰日数超过了200天。

|

图 6 1961-2015年中国平均结冰日数分布 Figure 6 Distribution of mean icing days over China from 1961 to 2015 |

选取我国35°N以北的地面观测站, 要求1971-2015年结冰现象观测未出现间断, 且累计年平均结冰日数超过100天, 共筛选得到708个台站。考虑到不稳定的天气因素, 如一次较强的降温过程, 可能会使得台站出现短暂的结冰现象, 为取得连续的结冰期进行气候变化趋势分析, 文章定义了结冰起止日的选取方法。以各站每年7月1日开始第一次出现连续5天及以上结冰现象的首日作为结冰起日, 以次年6月30日前最后一次出现连续5天及以上结冰现象的末日作为结冰止日, 将起、止日之间的日数定义为结冰期, 据此分析我国北方结冰起止日和结冰期的变化。

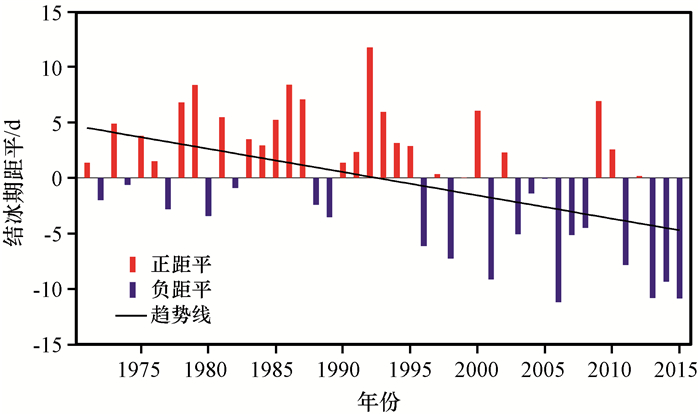

统计表明, 1971-2015年我国北方平均结冰期为149天, 最长为1992年的160. 7天, 最短为2006年的137. 7天, 2013-2015年平均结冰期均少于140天。图 7为我国北方平均结冰期距平逐年变化, 明显呈现减少趋势, 约为-2. 1 d·(10a)-1, 且通过了置信度为99%的显著性检验[利用Mann-Kendall趋势检验方法, 参见Wang et al(1992)和余予等(2013)的文献]。基于相同台站统计了1971-2015年我国北方平均TMIN-1日数序列, 这一序列也呈显著下降趋势, 约为-4 d·(10a)-1, 且该序列与北方平均结冰期序列相关系数达到了0. 82, 因此说明北方平均结冰期的缩短与气候变暖密不可分。

|

图 7 1971-2015年中国北方平均结冰期距平变化 Figure 7 Variations of icing duration anomaly of the whole Northern China from 1971 to 2015 |

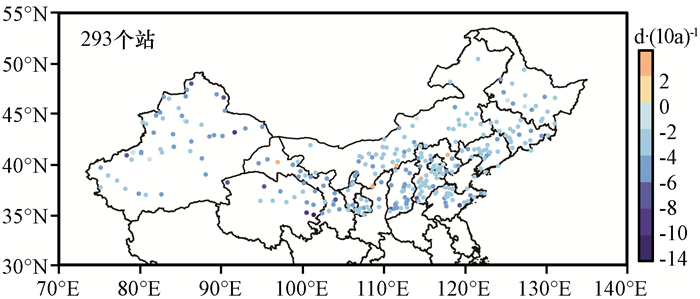

从北方各台站结冰期变化趋势看, 除个别台站外共有288个台站结冰期逐年减少, 其分布如图 8所示。针对呈减少趋势的台站进一步分析表明, 其中155个台站的结冰起始日期推迟, 普遍推后了1. 2~5. 8 d·(10a)-1; 而有141个台站的结冰终止日期提前, 普遍向前推了1. 2~4. 6 d·(10a)-1, 因此造成上述台站结冰期缩短(以上变化趋势统计分析, 均基于通过置信度为95%显著性检验的台站)。

|

图 8 中国北方各站结冰期变化趋势图中为变化趋势通过95%置信度检验的台站 Figure 8 Distribution of icing duration trend of the stations over Northern China. The trends are shown have passed the confidence level at test with the level of 95% |

基于中国2 400余个地面站1954-2015年每日观测的天气现象, 提取生成结冰现象序列, 逐站进行了数据质量控制, 并由质控后数据进行了相关分析, 得到以下结论:

(1) 1954-1980年期间, 我国部分台站存在全年无结冰现象观测或漏记该现象的情况。由于历史上观测任务调整和设定等原因, 1954-1979年共有662个台站累计6 328年未观测、记录结冰现象, 台站主要分布在河南、陕西、江苏和湖北等省。此外, 1981年前均不同程度存在台站漏记结冰现象情况, 涉及839个台站累计1 453年。

(2) 若直接由原始数据进行全国年结冰日数统计, 则会造成1981年前的结冰日数明显偏低, 从而影响长年代序列变化趋势的分析。基于质控后数据统计表明, 1961-2015年全国年结冰日数呈减少趋势, 约为-1. 5 d·(10a)-1。

(3) 基于我国35°N以北708个地面台站, 统计了1971-2015年结冰期。北方平均结冰期为149天, 且呈现下降趋势, 约为-2. 1 d·(10a)-1。从单站来看, 288个台站结冰期显著减少, 且155个站的结冰起始日期推迟, 141个台站的结冰终止日期提前。

Donat M G, Alexander L V, Yang H. 2013. Global land-based datasets for monitoring climatic extremes[J]. Bull Amer Meteor Soc, 94(7): 997–1006.

DOI:10.1175/BAMS-D-12-00109.1 |

|

Easterling D R. 2002. Recent changes in frost days and the frost-free season in the United States[J]. Bull Amer Meteor Soc, 83(9): 1327–1332.

DOI:10.1175/1520-0477-83.9.1327 |

|

Frich P, Alexander L V, Della-Marta P, et al. 2002. Observed coherent changes in climatic extremes during the second half of the twentieth century[J]. Climate Res, 19: 193–212.

DOI:10.3354/cr019193 |

|

Meehl G A, Tebaldi C, Nychka D. 2004. Changes in frost days in simulations of twenty first century climate[J]. Climate Dyn, 23(5): 495–511.

DOI:10.1007/s00382-004-0442-9 |

|

Scheifinger H, Menzel A, Koch E, et al. 2002. Trends of spring time frost events and phenological dates in Central Europe[J]. Theor Appl Climatol, 74(1): 141–151.

|

|

Wang Q, Fu C. 1992. The detection of climate abrupt change with madd-kendall rank statistics[J]. Acta Meteor Sin, 6(2): 254–260.

|

|

康延臻, 王式功, 杨旭, 等. 2016. 高速公路交通气象监测预报服务研究进展[J]. 干旱气象, 34(4): 591–603.

Kang Y Z, Wang S G, Yang X, et al. 2016. Progress of traffic meteorological researches about monitoring and forecasting services on express highways[J]. J Arid Meteor, 34(4): 591–603.

|

|

李丽, 简茂球. 2010. 粤西北霜冻天气的气候统计特征[J]. 广东气象, 32(6): 1–4.

Li L, Jian M Q. 2010. Climatic statistics on frost in northwestern Guangdong[J]. Guangdong Meteor, 32(6): 1–4.

|

|

李迅, 尹志聪, 丁德平, 等. 2012. 北京地区高速公路道面结冰特征及气象条件[J]. 应用气象学报, 23(5): 578–584.

Li X, Yin Z C, Ding D P, et al. 2012. Meteorological conditions of road surface icing on Beijing expressway[J]. J Appl Meteor Sci, 23(5): 578–584.

DOI:10.11898/1001-7313.20120508 |

|

刘洪兰, 张强, 赵小强, 等. 2013. 张掖湿地公园水域结冰厚度预报的BP神经网络与统计回归方法对比[J]. 干旱气象, 31(2): 425–431.

Liu H L, Zhang Q, Zhao X Q, et al. 2013. Comparison analysis of BP neural network and statistical models for forecasting icing thickness of the Zhangye National Wetland Park[J]. J Arid Meteor, 31(2): 425–431.

|

|

刘洪兰, 张俊国, 阙龙凯, 等. 2014. 基于BP神经网络的张掖国家湿地公园水域结冰厚度预报模型[J]. 高原气象, 33(3): 832–837.

Liu H L, Zhang J G, Que L K, et al. 2014. Forecasting model for ice thickness in Zhangye national wetland park based on BP neural network[J]. Plateau Meteor, 33(3): 832–837.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2013.00051 |

|

王岱, 游庆龙, 江志红, 等. 2016. 基于均一化资料的中国极端地面气温变化分析[J]. 高原气象, 35(5): 1352–1363.

Wang D, You Q L, Jiang Z H, et al. 2016. Analysis of extreme temperature changes in China based on the homogeneity-adjusted data[J]. Plateau Meteor, 35(5): 1352–1363.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00019 |

|

王丹, 高红燕, 黄少妮, 等. 2016. 西-咸机场高速公路灾害天气特征[J]. 干旱气象, 34(4): 731–737.

Wang D, Gao H Y, Huang S N, et al. 2016. Characteristics of disastrous weather in airport expressway of Xi'an-Xianyang[J]. J Arid Meteor, 34(4): 731–737.

|

|

魏凤英. 2007. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社.

Wei F Y. 2007. Statistical diagnosis and forecasting techniques of modern climate[M]. Beijing: China Meteorological Press.

|

|

余予, 孟晓艳, 张欣. 2013. 1980-2011年北京城区能见度变化趋势及突变分析[J]. 环境科学研究, 26(2): 129–136.

Yu Y, Meng X Y, Zhang X. 2013. Trends and abruption analysis on the visibility in the urban area of Beijing city during 1980-2011[J]. Res Environ Sci, 26(2): 129–136.

|

|

张志富, 希爽, 余予, 等. 2015. 1961-2012年中国5类主要冰冻天气的气候及变化特征[J]. 冰川冻土, 37(6): 1435–1442.

Zhang Z F, Xi S, Yu Y, et al. 2015. Climatic characteristics and variations of the gelivation weathers in China during 1961-2012[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 37(6): 1435–1442.

|

|

赵凯, 钟伟, 王加平, 等. 2011. 近24a哈尔滨机场跑道易结冰月气温统计分析[J]. 黑龙江气象, 28(4): 5–8.

Zhao K, Zhong W, Wang J P, et al. 2011. The temperature statistics analysis in the winter ice month of Haerbin Airport runway in recent 24 years[J]. Heilongjiang Meteor, 28(4): 5–8.

|

|

中国气象局, 2003. 地面气象观测规范[S]. 北京: 气象出版社.

China Meteorological Administration, 2003. Guidance of surface meteorological observation[S]. Beijing: China Meteorological Press.

|

2. China National Environmental Monitoring Centre, Beijing 100012, China

2018, Vol. 37

2018, Vol. 37