2. 石河子大学政法学院, 新疆 石河子 832003

鄂尔多斯高原位于我国西北半干旱区, 是一个相对独立的自然单元。20世纪60年代以来, 鄂尔多斯高原地区成为沙漠环境考古与沙漠历史地理研究的热点地区(王乃昂等, 2006)。研究表明, 鄂尔多斯高原地区从秦汉至唐宋时期, 气候已逐渐干旱化, 特别是在宋夏时期, 干旱、沙化等问题尤为突出, 高原腹地人迹较少(何彤慧, 2010); 到明清以来, 该区为农牧交错文化, 这对地区环境变化有明显的影响, 气象灾害也明显增加(罗小庆等, 2016); 在鄂尔多斯地区沙漠化的发展过程中, 人类活动和气候变化在不同的时段分别起到主导作用(许端阳等, 2009)。鄂尔多斯高原地区处于东南和西南季风共同影响的边缘, 是一个典型的环境过渡地带(史培军, 1992)。环境过渡带对环境演变非常敏感, 易遭受气象灾害的威胁。鄂尔多斯高原地区即是气象灾害的多发区, 它是内蒙古沙尘天气重点防御区; 其西部牧区旱灾多发, 有“两年一大旱、四年三中旱、十年九旱”之说; 该区因初霜较早而易遭受霜冻灾害; 由于该区处于阴山至燕山多雹带, 因此也是内蒙古冰雹、雷暴防御的重点区域之一; 另外, 鄂尔多斯高原的丘陵沟壑区极易因洪水引发泥流山洪灾害(潘进军, 2007)。气象灾害具有突发性特征, 并且其发生频率表现为小尺度上的无序性、非稳定性, 因此它会给人类生命和财产带有很大威胁, 但其在大尺度上表现出了显著的韵律性、准周期性(陈家其, 1996)。明清时期正是全球气候较为寒冷的小冰期。小冰期时气候冷且不稳定, 灾害多发(冯松等, 1998)。目前, 对鄂尔多斯高原地区明清时期气象灾害的研究较少, 特别是对多种气象灾害同时进行研究的更是缺乏。因此, 本文将以相关文献的记载为依据, 探讨鄂尔多斯高原地区明清时期多种气象灾害的特征, 在较大时间大尺度上寻找气象灾害发生的韵律性和准周期性, 剖析气象灾害的效应, 以期有益于区域气象灾害的预测和防治, 同时对认识历史时期沙漠环境变化也有一定意义。

鄂尔多斯高原地区地理范围为37°38′N—40°52′N, 106°27′E—111°28′E, 东、西、北三面被黄河环绕, 南面与黄土高原接壤, 总面积约12万km2。其境内分布着两个沙漠:北部的库布其沙漠和南部的毛乌素沙地。政区包括内蒙古自治区鄂尔多斯市全境, 乌海市的海渤湾区, 陕西省西北部的部分地区, 宁夏回族自治区西南部的部分地区(何彤慧, 2010)。该区年平均气温为7.5 ℃左右, 年降水量约为300 mm, 年蒸发量约为2000 mm, 常年盛行西风和西北风。高原内地势较为平坦, 零星分布着盐碱湖, 淡水资源缺乏。在高原季风的气候变化影响下, 该区春季多大风、沙尘暴天气(崔桂凤等, 2010)。近1000年以来该区气候表现为干旱化趋向(史培军, 1992)。明代以来, 鄂尔多斯高原南部的毛乌素沙地, 在人类不合理的垦牧活动影响下流沙面积增加(邓辉等, 2007)。

2 资料选取与方法介绍 2.1 资料选取所用的气象灾害资料主要来自与《中国气象灾害大典·内蒙古卷》(沈建国, 2008)、《中国气象灾害大典·宁夏卷》(夏普明, 2007)、《中国气象灾害大典·宁夏卷》(翟佑安, 2005)以及《中国西北地区风沙志》(李耀辉等, 2004)中所记录的鄂尔多斯高原地区明代(1368—1644年)和清代(1645—1911年)时期干旱、风沙、霜雪、冰雹、洪水灾害灾情。

源资料以编年体形式记载, 本文在进行资料整理时没有区分年内灾情次数, 一年中某类灾害发生多次的按该类灾害发生1年次计算; 一年中有多类灾害发生, 每类分别计算。

2.2 灾害等级划分方法目前国际上还没有统一的适用于各类气象灾害的分级标准或分级方案; 在我国古代对灾年按受损程度进行的等级划分, 是为了对受灾年份施行不同等级的赋税要求和赈粮计划(杨达源等, 1993)。通行的灾害等级划分方法之一是根据历史灾情类比确定(赵景波等, 2012)。本文把描述灾害的文字记载, 依据灾害危害程度、持续时间、影响程度等进行统一的量化和分级, 将各类灾害划分出3个等级序列(表 1)。

| 表 1 灾害等级划分 Table 1 Grade division of disaster |

采用小波变换分析灾害发生的周期性。在气候诊断中使用小波变换, 能够在给出气候序列变化尺度的同时显现出变化的时间位置(魏凤英, 1999)。选用morlet小波分析各类灾害发生周期性, 并借助小波方差对小波分析进行检验(许月卿等, 2004), 从而确定时间序列中存在的主要周期。

morlet小波函数表达式为:

| $ \psi(t)=e^{i \omega_{0} t} e^{-t^{2} / 2}, $ | (1) |

式中: ψ(t)为morlet小波函数; i为小波虚部; ω0为小波中心频率; t为时间。

小波方差为:

| $ Var(a)=\sum\left(\omega_{f}\right)^{2}(a, b), $ | (2) |

式中: Var(a)为小波方差; ωf为小波系数; a是频率参数; b是时间参数。

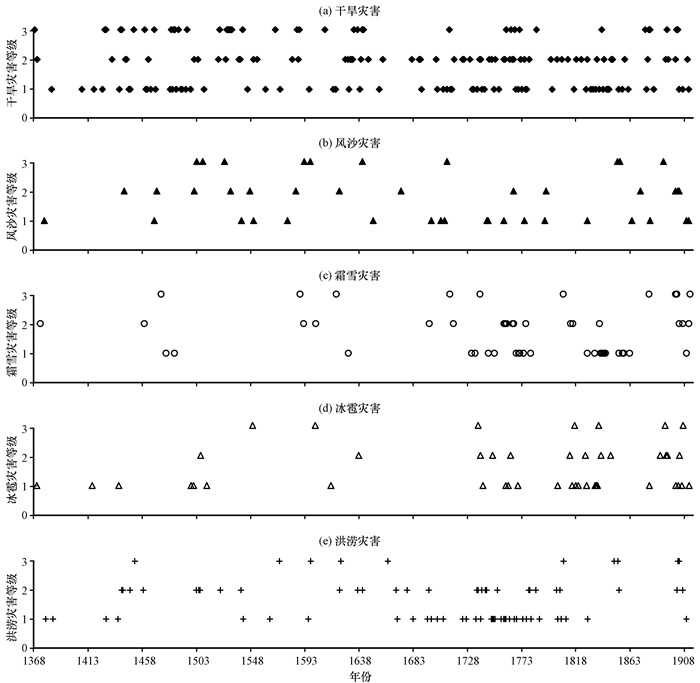

3 结果与分析 3.1 气象灾害等级变化特征按各类气象灾害等级划分和统计方法, 通过对文献中记载的鄂尔多斯高原地区明清时期干旱、风沙、霜雪、冰雹及洪水灾害进行等级量化并统计发生频次, 绘制出气象灾害等级序列图(图 1)。

|

图 1 鄂尔多斯高原地区明清时期气象灾害等级序列 Fig. 1 Grade series of meteorological disaster of Ordos Plateau area in Ming and Qing Dynasty |

鄂尔多斯高原地区明清时期(1368—1911年)共544年里气象灾害等级特征如下:

从图 1中可以看出, 干旱灾害共发生167年次, 平均每3.3年发生1次, 以轻度和中度旱灾为主(两者占干旱灾害总数的77.2%); 旱灾发生频次表现为清代(91年次)多于明代(76年次), 重度旱灾的发生频次在明代多于清代, 而轻度和中度旱灾发生频次反之。风沙灾害共发生43年次, 平均每12.7年发生1次, 以轻度风沙灾害为主(占风沙灾害总数的44.2%)。明、清两时期风沙灾害发生频次对比, 清代(25年次)多于明代(18年次)。霜雪灾害共发生52年次, 平均每10.5年发生1次, 以轻度霜雪灾害为主(占霜雪灾害总数的46.2%); 各等级的霜雪灾害在清代发生的频次均明显多于明代。冰雹灾害共发生44年次, 平均每12.4年发生1次, 以轻度冰雹灾害为主(占冰雹灾害总数的54.6%); 三个等级的冰雹灾害在清代发生的频次均明显高于明代。洪水灾害共发生洪水灾害76年次, 平均每7.2年发生1次, 以轻度洪水灾害为主(占洪水灾害总数的48.7%), 各等级的洪水灾害在清代发生的频次均高于明代。

综上, 在所统计的气象灾害中, 旱灾的频次最高, 洪水灾害次之。各类气象灾害均表现出清代灾害发生次数多于明代的特点。

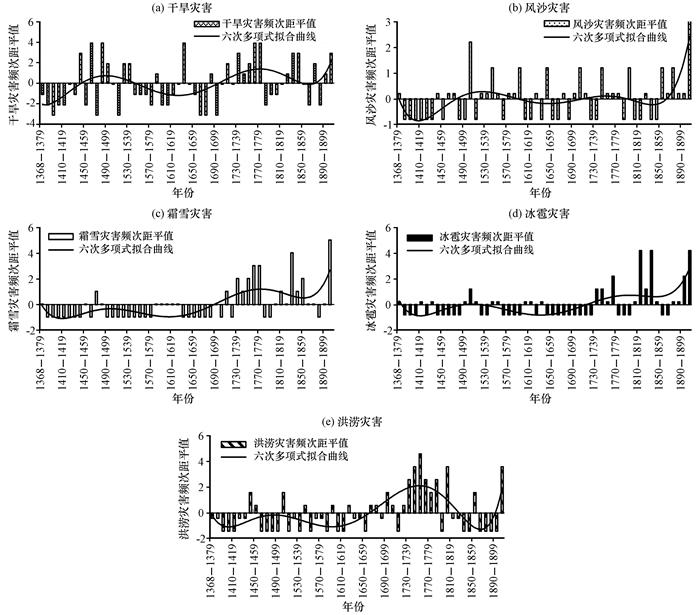

3.2 气象灾害频次变化特征为进一步查明种类气象灾害发生的阶段特征, 本文以10年为单位统计了鄂尔多斯高原地区明清时期干旱、风沙、霜雪、冰雹和洪水灾害发生的频次, 绘制了灾害频次距平值变化图(图 2), 并采用最小二乘法对数据进行了六次多项式拟合。灾害发生频次距平值为正时, 视为灾害多发; 距平值为负时, 视为灾害少发。

|

图 2 鄂尔多斯高原地区明清时期10年间隔气象灾害频次距平值变化 Fig. 2 10-year interval change of occurring frequency anomaly of meteorological disaster of Ordos Plateau area in Ming and Qing Dynasty |

干旱灾害可分为4个阶段[图 2(a)]: 1368—1439年和1540—1709年距平值为负, 为2个旱灾少发期, 平均每10年1.8次。1440—1539年、1710—1911年距平值为正, 是2个旱灾多发期, 平均每10年4.0次; 其中1730—1779年的半个世纪里共发生旱灾29次, 平均每10年5.8次, 即不到2年就发生一次旱灾, 灾害发生频较高。

风沙灾害可分为6个阶段[图 2(b)]: 1368—1499年、1600—1689年和1800—1849年距平值为负, 为3个风沙灾害少发期, 平均每10年0.3次。1500—1599年、1690—1799年和1850—1911年距平值为正, 是3个风沙灾害多发期, 平均每10年1.3次; 其中1850—1911年的半个多世纪里风沙灾害频次较高, 共发生风沙灾害11次, 平均每10年1.8次。

霜雪灾害可分为2个阶段[图 2(c)]: 1368—1709年霜雪灾害发生频次距平值为负, 为霜雪灾害少发期, 平均每10年0.3次。1710—1911年距平值为正, 是霜雪灾害多发期, 平均每10年2.1次。在霜雪灾害少发期, 又可确定1580—1629年的半个世纪里, 霜雪灾害发生频次稍高, 为每10年1次; 而在霜雪灾害多发期中的1730—1779年和1830—1859年这两个阶段, 霜雪灾害频次较高, 分别每10年3.2次和3.3次, 而1900—1911年霜雪灾害频次最高, 共有6次, 平均每2年就发生1次霜雪灾害。

冰雹灾害可分为2个阶段[图 2(d)]: 1368—1729年冰雹灾害发生频次距平值为负, 为冰雹灾害少发期, 平均每10年0.3次。1730—1911年距平值为正, 是冰雹灾害多发期, 平均每10年1.8次。在冰雹灾害多发期, 又可确定1490—1519年, 冰雹灾害发生频次稍高, 为每10年1.3次; 而在冰雹灾害多发期中的1810—1839年和1890—1911年这两个阶段, 冰雹灾害频次较高, 平均为每10年4.0次。

洪水灾害可分为4个阶段[图 2(e)]: 1368—1659年和1810—1899年洪水灾害发生频次距平值为负, 为2个洪水灾害少发期, 平均每10年0.7次。1660—1809年和1900—1911年距平值为正, 是2个洪水灾害多发期, 平均每10年3.0次。其中1730—1789年共发生洪水灾害26次, 平均每10年4.3次, 即平均2.3年就发生一次洪水灾害, 灾害发生频次较高。

综上, 气象灾害的发生具有明显的阶段性。14世纪晚期到15世纪中期、16世纪中后期到17世纪初期、18世纪后期到19世纪后期是各种气象灾害少发阶段, 15世纪后期至16世纪初期、17世纪中期至18世纪中期、20世纪初期是各种气象灾害的多发阶段。

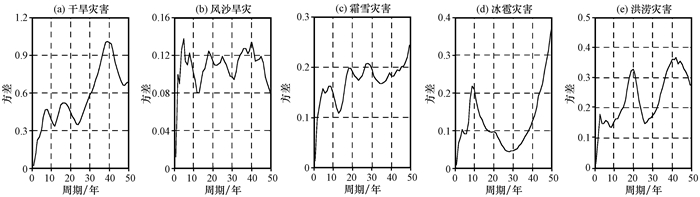

3.3 气象灾害发生的周期性特征从Morlet小波变换方差(图 3, 小波变换频谱图略)中可以看出, 干旱灾害有3个峰值, 说明鄂尔多斯高原地区明清时期干旱灾害的发生有8, 17和39年的准周期。风沙灾害峰值并不突出, 说明有不显著的5, 18和40年的准周期。霜雪灾害的发生有8, 18和28年的准周期。冰雹灾害有4年和9年的准周期。洪水灾害的发生有3, 19和42年的准周期。

|

图 3 鄂尔多斯高原地区明清时期气象灾害发生的小波方差 Fig. 3 Variance map of wavelet transform of meteorological disaster of Ordos Plateau area in Ming and Qing Dynasty |

综上, 各类灾害发生的准周期具有差异, 短周期一般为3~9年, 中周期一般为17~21年, 长周期一般为28~42年。旱灾的方差值最大, 周期性最强, 风沙灾害方差值最小, 说明其发生的周期性最不显著。另外, 旱灾与洪水灾害的准周期较为相近, 应该引起关注, 如果这两类灾害在同期发生, 势必会加重灾情, 造成巨大的损失。

4 讨论 4.1 气象灾害反映出的气候变化气象灾害主要由大气圈内部物质能量失衡引起, 其产生往往具有一定的气候变化背景(陈家其, 1996)。我国西北地区空中云水资源相对稀缺, 水分内外循环均不活跃, 而且降水波动大, 极易发生干旱灾害(张强等, 2015)。鄂尔多斯高原地区处于青藏高原东北侧的下沉气流加强区, 地形影响是其干旱形成的主要因子(张强等, 2015; 钱正安等, 2017)。不稳定的空气状态(冷空气活动频繁)、干旱的气候环境是风沙天气形成的气候背景; 雪灾与霜冻灾害是在强冷空气的影响下形成的; 冰雹灾害是由强对流天气系统引起的, 并常常伴随着狂风、强降水、急剧降温等阵发性灾害性天气过程(潘进军, 2007)。冷-暖交替时期, 经常有极端冰雹灾害事件发生(万红莲等, 2017)。

鄂尔多斯高原地区明清时期干旱灾害和风沙灾害较为频繁(图 1、图 2), 说明这一时期气候寒冷干燥。但这一时段也存在次一级的气候波动。根据本文统计的鄂尔多斯高原地区明清时期气象灾害的发生频次, 17世纪后期是一个分界点, 各类灾害在此之前频次较低, 在此之后频次较高。竺可桢(1973)对我国5000年来气候变迁的研究认为, 12世纪初期, 中国气候加剧转寒, 13和14世纪的气候比之前的唐代和现在都要寒冷; 在此后的500年间, 最寒冷期间是在17世纪, 特别以公元1650—1700年为最冷。一般说来, 干旱时期与气温偏低相对应; 而多雨时期往往气温偏高(许端阳等, 2009)。本文认为, 在经历了13、14世纪的寒冷气候后, 明代初与之前相比气候转暖, 在17世纪又进入寒冷时期。因此, 本文按灾害发生情况将鄂尔多斯高原地区明清时期的气候划分为两个大的阶段: 1368—1659年为相对暖湿期, 1660—1911年为相对冷干期。

在两个大的气候阶段中又存在次级气候的波动。在冷干的气候背景下, 1780—1829年旱灾、风沙灾害相对较少, 而霜雪、冰雹、洪水灾害相对较多, 说明此时期相对湿润, 是一个冷湿期。在暖湿的气候背景下, 1440—1539年旱灾、风沙灾害相对较多, 而霜雪、冰雹、洪水灾害相对较少, 说明这一阶段气候相对干旱, 是一个暖干期。

综上, 鄂尔多斯高原地区明清时期的气候以冷干为主, 可分为两个大的阶段: 1368—1659年为暖湿期, 1660—1911年为冷干期; 并经历了以下次一级的气候波动:暖湿→暖干→暖湿→冷干→冷湿→冷干, 对应的时期为: 1368—1439年→1440—1539年→15401659年→ 1660—1779年→1780—1829年→1830—1911年。17世纪后期到18世纪初, 该区气候发生重大的转变, 由暖湿转向冷干, 气候转变往往伴随着灾害的发生, 1580—1649年和1730—1779年这两个阶段, 各类灾害均较多, 表现出灾害群发的情况。

4.2 气象灾害的效应旱灾是鄂尔多斯高原地区明清时期灾害之首, 发生次数最多, 持续时间长的连年的干旱也时有发生。在明清时期544年, 鄂尔多斯高原地区持续3年以上的旱灾有19次之多, 其中连续5年以上的旱灾有5次。连年大旱往往造成“赤地千里”、“人相食”、“饿殍遍野”, 灾情惨烈, 影响巨大, 甚至引发社会动荡。如1640年的大旱灾, 出现了大饥荒, “木皮石面皆食尽, 父子夫妇相剖啖”(沈建国, 2008), 并伴随出现了持续性沙尘暴和蝗灾(罗小庆等, 2015)、疫灾。干旱灾害具有衍生性, 可诱发或衍生多种灾害(张强等, 2014)。1900年前后鄂尔多斯高原地区旱灾严重, 且多灾并发(董安祥等, 2015)。

洪水灾害是该区仅次于旱灾的第二大气象灾害。鄂尔多斯高原地区的降水常是东亚夏季风的(直接)影响(钱正安等, 2018), 在东亚夏季风边缘特殊的势力和动力条件影响下, 常形成局地特大暴雨(沈建国, 2008)。由于该区多为沙壤土, 不易形成涝灾, 但该区土质疏松, 干旱又造成本区植被较差, 地表裸露, 一旦出现暴雨, 对地表造成严重的冲刷, 引起水土流失, 而在洪水滞留区会引起土地盐渍化。

气象灾害的群发其效应更巨大。在1580—1649年这个灾害群发阶段, 鄂尔多斯高原沙化土地面积扩大(邓辉等, 2007)。气象灾害伴随的环境恶化的影响深远, 如今鄂尔多斯高原南部的毛乌素沙地和北部的库布齐沙漠仍是我国沙尘暴的主要沙源地(张高英等, 2004; 卢晶晶等, 2007)。气象灾害群发与环境恶化之间的关系是相辅相成、互相促进的, 这应引起高度重视。

5 结论与讨论(1) 鄂尔多斯高原地区明清时期旱灾的频次最高, 洪水灾害次之; 各类气象灾害都有随时间而增多的趋向。15世纪后期至16世纪初期、17世纪中期至18世纪中期、20世纪初期是各种气象灾害的多发阶段。

(2) 鄂尔多斯高原地区明清时期各类灾害短周期一般为3~9年, 中周期一般为17~21年, 长周期一般为28~42年, 其中旱灾周期性最强, 旱灾与洪水灾害的准周期较为相近。

(3) 鄂尔多斯高原地区明清时期的气候划分为两个阶段: 1368—1659年为暖湿期, 1660—1911年为冷干期, 以冷干为主, 并经历了以下次一级的气候波动:暖湿→暖干→暖湿→冷干→冷湿→冷干。对应的时期为: 1368—1439年→ 1440—1539年→ 1540—1659年→ 1660—1779年→ 1780—1829年→ 1830—1911年。

(4) 气象灾害的发生带来环境、经济和社会的负效应, 特别是在灾害群发期, 其效应更巨大, 伴随着环境的恶化。

本文的不足之处:应用历史文献记录重建历史时期气象灾害, 可能会存在因漏记、记录丢失等资料不全面的问题, 这对本文的研究结果造成了一定影响。但缺失的多为灾害发生的范围小、造成的影响有明显的局地性等, 因此, 记录资料的缺失问题对本研究的结果影响有限。今后的研究中应增加历史资料的多源性, 以弥补记录的缺失造成的影响。

陈家其. 1996. 近二千年中国重大气象灾害气候变化背景初步分析[J]. 自然灾害学报, 5(2): 18–27.

|

|

崔桂凤, 荀学义, 银山, 等. 2010. 鄂尔多斯市春季大风、沙尘暴变化特征与高原季风的关系[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版), 39(2): 191–197.

DOI:10.3969/j.issn.1001-8735.2010.02.019 |

|

邓辉, 舒时光, 宋豫秦, 等. 2007. 明代以来毛乌素沙地流沙分布南界的变化[J]. 科学通报, 52(21): 2556–2563.

DOI:10.3321/j.issn:0023-074x.2007.21.015 |

|

董安祥, 李耀辉, 张宇. 2015. 1900年前后中国特大旱灾的旱情及其形成的自然因素[J]. 高原气象, 34(3): 771–776.

DOI:10.7522/j.issm.1000-0534.2013.00129 |

|

冯松, 汤懋苍. 1998. 太阳活动百年尺度的跃变与气候跃变的相关分析[J]. 高原气象, 17(3): 266–270.

DOI:10.3321/j.issn:1000-0534.1998.03.006 |

|

何彤慧. 2010. 宋夏时期鄂尔多斯高原生态环境的多视角观察[J]. 西夏研究(4): 68–77.

|

|

李耀辉, 祝小妮, 冯建英. 2004. 中国西北地区风沙志[M]. 北京: 气象出版社, 22-42.

|

|

卢晶晶, 赵琳娜, 杜秉玉. 2007. 2004年春季一次较强沙尘暴的实时预报与特征分析[J]. 气候与环境研究, 12(2): 188–198.

DOI:10.3969/j.issn.1006-9585.2007.02.008 |

|

罗小庆, 赵景波. 2015. 鄂尔多斯高原东南部清代蝗灾研究[J]. 自然灾害学报, 24(2): 213–220.

|

|

罗小庆, 赵景波. 2016. 鄂尔多斯高原清代风灾[J]. 中国沙漠, 36(3): 787–791.

|

|

潘进军. 2007. 内蒙古气象灾害及其防御[M]. 北京: 气象出版社, 10-77.

|

|

钱正安, 宋敏红, 吴统文, 等. 2017. 世界干旱气候研究动态及进展综述(Ⅱ):主要研究进展[J]. 高原气象, 36(6): 1457–1476.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2017.00076 |

|

钱正安, 蔡英, 宋敏红, 等. 2018. 中国西北旱区暴雨水汽输送研究进展[J]. 高原气象, 37(3): 577–590.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00032 |

|

沈建国. 2008. 中国气象灾害大典·内蒙古卷[M]. 北京: 气象出版社, 8-219.

|

|

史培军. 1992. 谈鄂尔多斯高原的环境演变[J]. 遥感信息(3): 11–12.

|

|

万红莲, 宋海龙, 朱婵婵, 等. 2017. 过去2000年来陕西地区冰雹灾害及其对农业的影响研究[J]. 高原气象, 36(2): 538–548.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00104 |

|

王乃昂, 黄银洲, 何彤慧, 等. 2006. 鄂尔多斯高原古城夯层沙的环境解释[J]. 地理学报, 61(9): 937–945.

DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2006.09.005 |

|

魏凤英. 1999. 现代气候统计诊断预测技术[M]. 北京: 气象出版社, 106-112.

|

|

夏普明. 2007. 中国气象灾害大典·宁夏卷[M]. 北京: 气象出版社, 10-215.

|

|

许端阳, 康相武, 刘志丽, 等. 2009. 气候变化和人类活动在鄂尔多斯地区沙漠化过程中的相对作用研究[J]. 中国科学D辑:地球科学, 39(4): 516–528.

|

|

许月卿, 李双成, 蔡运龙. 2004. 基于小波分析的河北平原降水变化规律研究[J]. 中国科学(D辑), 34(12): 1176–1183.

|

|

杨达源, 闾国年. 1993. 自然灾害学[M]. 北京: 测绘出版社, 30-158.

|

|

翟佑安. 2005. 中国气象灾害大典·陕西卷[M]. 北京: 气象出版社, 5-187.

|

|

张高英, 赵思雄, 孙建华. 2004. 近年来强沙尘暴天气气候特征的分析研究[J]. 气候与环境研究, 9(1): 101–115.

|

|

张强, 韩兰英, 张立阳, 等. 2014. 论气候变暖背景下干旱和干旱灾害风险特征与管理策略[J]. 地球科学进展, 29(1): 80–91.

|

|

张强, 姚玉璧, 李耀辉, 等. 2015. 中国西北地区干旱气象灾害监测预警与减灾技术研究进展及其展望[J]. 地球科学进展, 30(2): 196–213.

|

|

赵景波, 邢闪, 周旗. 2012. 关中平原明代霜雪灾害特征及小波分析研究[J]. 地理科学, 32(1): 81–86.

|

|

竺可桢. 1973. 中国近五千年来气候变迁的初步研究[J]. 中国科学A辑, 3(2): 168–189.

|

2. College of Politics and Law, Shihezi University, Shihezi 832003, Xinjiang, China

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38