2. 湖南省气象科学研究所, 湖南 长沙 410118;

3. 湘潭市气象局, 湖南 湘潭 411100

持续性暴雨, 由于持续时间长, 降水强度大, 容易诱发洪涝和滑坡泥石流等灾害, 一直以来备受社会各界关注, 更是气象工作者研究的重点。中国持续性暴雨的相关研究多为天气学个例研究。除了从天气学的角度研究持续性暴雨个例的成因外, 利用长时间的气象资料对持续性暴雨的时空分布、变化特征及成因等方面的研究文献也不少; 这些研究中, 有些研究统计分析了持续性暴雨的时空分布特征(邱军等, 2008; 王佳津等, 2017), 有些研究利用合成分析或统计归类或典型个例分析讨论了不同空间分布持续性暴雨的大尺度环流背景或主要影响系统(谢炯光等, 2006; 鲍名, 2007; 姜盈, 2012; 林爱兰等, 2013; 徐明等, 2016; 何光碧等, 2016), 有些研究采用EOF分解、合成分析、场相关分析等方法讨论了持续性暴雨落区的空间分型(吴丽姬等, 2007; 汪汇洁等, 2014), 有些研究采用归纳分析、合成分析、对比分析或相关分析等方法从青藏高原大气热源影响、大尺度水汽输送、天气尺度影响系统等方面分析讨论了持续性暴雨的成因(胡亮等, 2007; 王晓芳等, 2011; 黄荣辉等, 2012; 施晓晖等, 2015; 李娟等, 2016; 孙建华等, 2016), 还有些研究则侧重于持续性暴雨的概念模型的构建、预报指标的构建及其阈值的确定等方面探讨持续性暴雨的预报实践(邹海波等, 2013; 刘国忠等, 2013; 王艳兰等, 2013)。上述研究不仅有助于我们了解持续性暴雨的时空分布与变化等气候特征及其发生机理, 同时也为持续性暴雨的预报预测提供了重要参考依据。

湖南地处东亚季风气候区, 降水过程频繁, 也是我国暴雨多发且致灾较为严重的省份之一。研究表明, 在全球变暖背景下, 湖南的极端强降水事件发生频次呈现增加趋势(罗伯良等, 2008; 张剑明等, 2011, 2012); 从前人对持续性暴雨的气候特征、发生机理等研究分析可以看出, 持续性暴雨的空间分布、持续时间、大尺度环流背景、主要影响天气系统等方面存在明显的区域差异。鉴于上述原因, 在湖南区域暴雨气候特征分析的基础上(戴泽军等, 2015), 进一步对近56年湖南持续性区域暴雨进行气候特征分析及暴雨落区分型, 旨在为湖南持续性区域暴雨天气预报提供气候学背景, 以提高湖南暴雨天气预报的准确率, 从而减轻暴雨灾害损失。

2 资料选取与方法介绍所用降水资料为1961-2016年湖南省内气象台站观测逐日资料, 该资料来自湖南省气候中心且经过质量控制。考虑分析数据的完整性, 从湖南省97个台站中筛选出88个台站的逐日降水数据进行分析。分析数据还包括同时段NCEP再分析资料(Kalnay et al, 1996)850 hPa和925 hPa的水汽及风场。文中涉及的地图基于湖南省地理信息公共服务平台网站下载的审图号为湘S(2017)51号湖南省地图、国家测绘地理信息局标准地图服务网站下载的审图号为GS(2016)2884号中国地图制作, 底图无修改。

就单站而言, 若某站日降水量≥50 mm, 定义该日为暴雨日, 日降水量定义为暴雨强度。鉴于区域暴雨无统一的定义, 若某日湖南88个站中有超过9个站发生暴雨, 则定义该日为湖南区域暴雨日, 未间断出现区域暴雨日的总天数为区域暴雨过程日数; 考虑到样本的总数及年均出现次数, 当区域暴雨过程日数≥2天计1次持续性区域暴雨过程, 当区域性暴雨过程日数仅为1天时则计1次非持续性区域暴雨过程。某次持续性暴雨过程跨两个月份时, 暴雨日数较多的月份记为该次暴雨过程发生月, 否则计入另一个月份。文中对持续性区域暴雨过程次数、区域暴雨持续日数、区域暴雨日数、暴雨强度等进行统计分析。

基于单日区域暴雨对1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程中的暴雨落区进行分型。首先对区域暴雨发生日的88个台站降水进行0, 1化处理(当台站日降水量≥50 mm赋值为1, 否则为0);然后以某日0, 1化处理后的所有台站数据组成的向量为单个样本, 针对全部暴雨日数据集采用k-means聚类方法进行分析(刘伟东等, 2013; 刘扬等, 2012; 韩微等, 2015), 根据聚类结果对区域暴雨发生日期进行分组; 最后计算各组内所有暴雨日的88个台站降水平均值即日降水强度的空间分布, 即得到暴雨落区分型。

本文分析方法还包括10年滑动检验的均值突变分析(魏凤英, 1999)、合成分析等方法。

3 持续性区域暴雨的气候统计特征 3.1 持续性区域暴雨的时间变化特征统计结果显示, 近56年湖南出现113次持续性区域暴雨过程, 平均每年2次; 持续性暴雨累计日数为266天, 平均每年4.75天。从持续日数角度统计的持续性区域暴雨过程的频次来看(表 1), 上述113次持续性区域暴雨过程中持续最长日数为5天共计2次, 即1996年6月13-17日、1999年6月27日至7月1日, 占总持续性区域暴雨过程次数(日数)的2%(4%); 此外, 持续日数为2, 3和4天的湖南持续性区域暴雨过程次数(日数)分别为82次(162天), 24次(72天)和10次(20天), 占总持续性区域暴雨过程次数(日数)分别为73%(61%), 21%(27%)和4%(8%)。可见, 持续日数为2天的湖南持续性区域暴雨发生最多, 随着持续日数的增加, 持续性区域暴雨发生的次数与累计日数均迅速减小。

| 表 1 1961-2016年不同持续时间湖南持续性区域暴雨过程次数与累计日数统计量 Table 1 The sum and percentage of times and days of heavy rain processes over Hunan with different sustaining days during 1961-2016 |

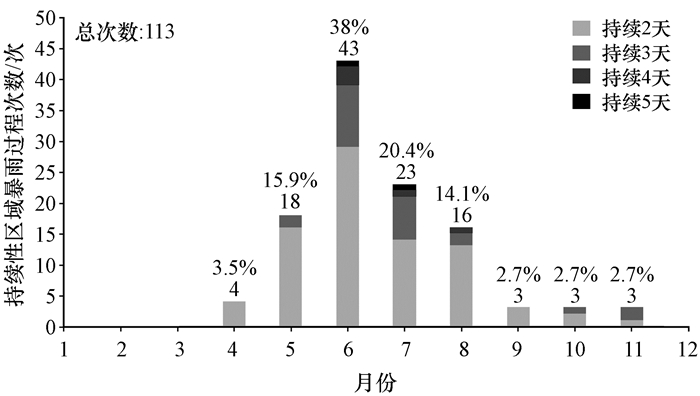

从1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程次数逐月发生频次(图 1)可知, 湖南持续性区域暴雨过程发生次数月际变化明显, 近56年均未出现持续性区域暴雨过程的月份为1, 2, 3和12月, 持续性区域暴雨过程在9-11月均只发生3次, 在4月仅发生4次, 5-8月发生持续性区域暴雨过程的次数相对较多, 其中6月发生次数最多为43次, 占总发生次数的38%, 7月次之为23次, 5月与8月发生次数接近分别为18和16次。从季节来看, 冬季(12月至次年2月)未发生持续性区域暴雨过程, 秋季(9-11月)、春季(3-5月)、夏季(6-8月)发生持续性区域暴雨过程的次数分别为9, 22和82次, 其中夏季为最多, 占总持续性区域暴雨过程次数的73%。从持续性区域暴雨过程的持续日数的月、季分布来看, 持续4天和5天的区域暴雨过程仅发生在夏季, 其中持续5天的区域暴雨过程在6、7月各出现仅1次。

|

图 1 1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程次数逐月发生频次 Fig. 1 Monthly occurring frequency of regional persistentheavy rain process over Hunan during 1961-2016 |

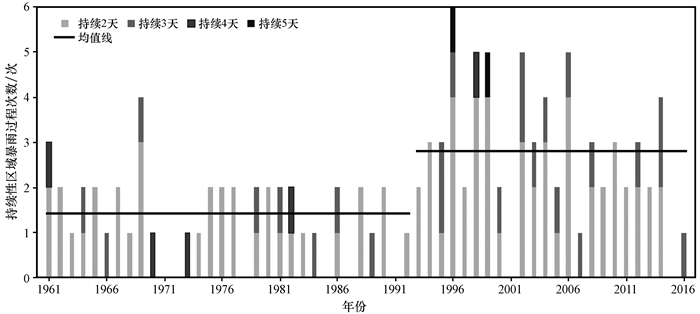

从湖南持续性区域暴雨过程逐年发生次数来看(图 2), 近56年共有8年(1971, 1972, 1978, 1985, 1987, 1991, 2001和2015年)未出现持续性区域暴雨过程。10年滑动t检验统计结果显示, 持续性区域暴雨过程次数在1993年发生突变, 1961-1992年年均持续性区域暴雨过程次数约为1.4次, 1993-2016年年平均持续性区域暴雨过程次数约为2.8次, 可见进入20世纪90年代后湖南持续性区域暴雨过程次数增加了1倍, 这与张剑明等(2012)分析的20世纪90年代至21世纪00年代湖南极端连续性降水事件突变式增多及罗伯良等(2008)分析湖南省极端强降水在突变点1993年显著增加的结论基本一致, 这种突变式增加可能与全球变暖大背景下我国东南气温在1993年突变式增加0.65 ℃有关(温泉沛等, 2017)。

|

图 2 1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程次数逐年发生频次 Fig. 2 Yearly occurring frequency of regional persistent heavy rain process over Hunan during 1961-2016 |

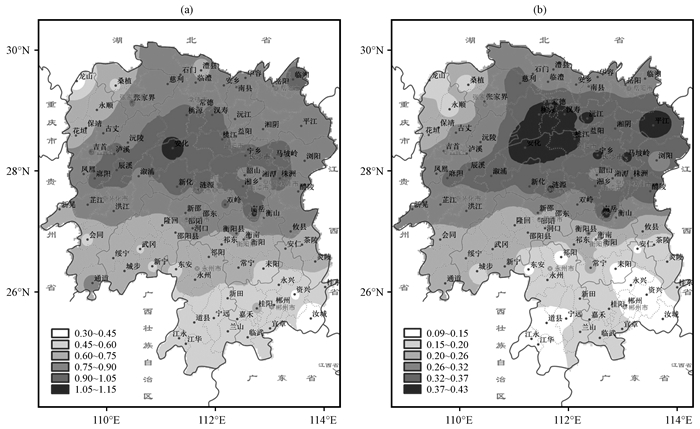

图 3给出了持续日数≥2天与持续日数≥3天的湖南区域暴雨过程的年均次数分布。从湖南持续性区域暴雨过程(持续日数≥2天)的年均次数空间分布[图 3 (a)]来看, 除湘西州北部、张家界西部外, 湘中以北持续性区域暴雨过程年均发生次数均在0.75次以上, 较湘南年均次数明显偏多; 年均发生次数0.9次以上的区域主要分布在怀化与娄底北部、常德与益阳南部、湘潭西部、长沙东部。统计结果显示, 持续性区域暴雨过程年均发生次数的全省区域平均值为0.75次, 年均次数大于平均值的站点有48个, 其中以安化站1.14次和南岳站1.09次分别为最多和次多, 以汝城0.32次为最少, 次之为龙山站0.36次。持续日数≥3天暴雨过程[图 3(b)]的年均次数空间分布与持续日数≥2天的分布相似, 但湘中以北大值区的范围明显东移北扩, 发生次数也明显偏少。统计结果显示, 持续日数≥3天的区域暴雨过程年均发生次数的全省区域平均值为0.26次, 年均次数大于平均值的站点有45个, 其中以安化站0.43次为最多, 南岳站及平江站0.41次为次多, 以湘东南的汝城站0.09次为最少, 次之为资兴站与江华站0.11次。

|

图 3 1961-2016年湖南持续日数≥2天(a)与持续日数≥3天(b)区域暴雨过程年均次数空间分布(单位:次) Fig. 3 Spatial distribution of yearly averaged frequency of regional persistent heavy rain process on sustained days greater than or equal to 2 days (a) and greater than or equal to 3 days (b) over Hunan during 1961-2016. Unit: times |

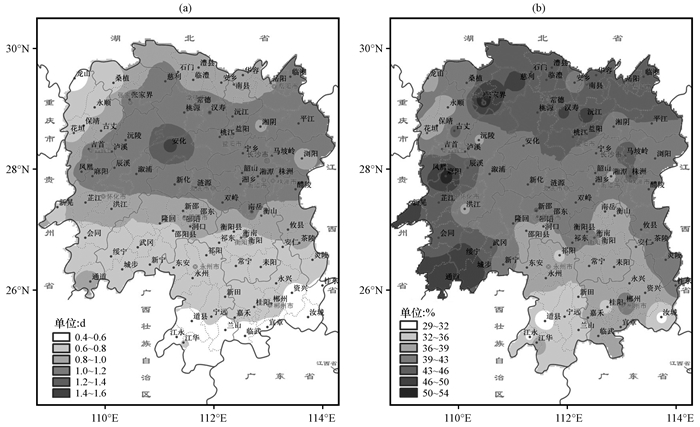

湖南持续性区域暴雨年均暴雨日数及其占区域暴雨年均暴雨日数百分比的空间分布区域差异也较明显[图 4(a)]。持续性区域暴雨年均暴雨日数大于1.0天的台站主要出现在湘中及偏北地区, 即张家界、湘西州东南部, 怀化、株洲的北部, 娄底、长沙、湘潭全境, 常德南部, 益阳与岳阳大部, 大致呈东—西带状分布; 年均暴雨日数以安化为大值中心, 向西北、东南方向减少; 持续性区域暴雨与区域暴雨的年均暴雨日数空间分布相似(图略)。统计显示, 持续性区域暴雨(区域暴雨)的年均暴雨日数的全省区域平均值为0.86天(2.11天), 年均暴雨日数以安化站1.46天(3.5天)和南岳站1.23天(3.27天)为最多和次多, 以汝城站0.39天(龙山站1.09天)为最少。持续性区域暴雨年均暴雨日数占区域暴雨年均暴雨日数的百分比空间分布[图 4(b)]显示, 百分比值除了张家界站为53%、麻阳站为54%外, 其他站点百分比都小于50%, 表明当区域暴雨发生时, 绝大部分站点的暴雨发生在持续性区域暴雨过程的概率都小于50%;湘西、湘北部分站点的百分比在45%以上, 而湘南的大部分站点的百分比在40%以下, 表明当区域暴雨发生时, 湘西、湘北站点的暴雨较湘南更容易在持续性区域暴雨过程中发生。

|

图 4 1961-2016年湖南持续性区域暴雨年均暴雨日数(a, 单位:天)及其占区域暴雨年均暴雨日数百分比(b, 单位:%)的空间分布 Fig. 4 Spatial distribution of yearly averaged days (a, unit: d) and ratio to regional heavy rain (b, unit:%) of regional persistent heavy rain process over Hunan during 1961-2016 |

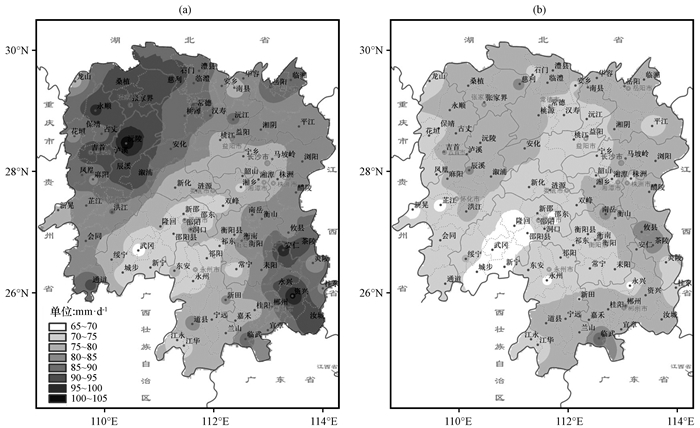

从持续性区域暴雨强度的空间分布来看[图 5(a)], 沿湘西北—湘中—湘东南方向暴雨强度呈现先减小后增加的空间分布。暴雨强度大于85 mm·d-1的台站主要分布在湘西北的张家界、吉首东部、怀化北部、常德西部以及湘东南的株洲南部、郴州南部; 暴雨强度的小值区主要位于湘西南—湘东北的带状区域。统计显示, 持续性区域暴雨强度的全省区域平均值为82.5 mm·d-1, 持续性区域暴雨强度大于全省平均值的站点有41个, 其中以湘西北的沅陵站103.8 mm·d-1和湘东南的资兴站101.2 mm·d-1分别为最大和次大, 以武岗站67.9 mm·d-1为最小。非持续性区域暴雨强度与持续性区域暴雨强度在空间分布形态上相似[图 5(b)]。统计显示, 非持续性区域暴雨强度全省区域平均值为74.8 mm·d-1, 较持续性区域暴雨强度偏小7.7 mm·d-1, 88站中有76站次偏小, 其中沅陵站暴雨强度偏小26.8 mm·d-1; 非持续性区域暴雨强度以湘东南的临武站88.6 mm·d-1和湘中的南岳站83.7 mm·d-1分别为最大和次大, 以湘西南的城步站65.2 mm·d-1为最小。

|

图 5 1961-2016年湖南持续性区域暴雨(a)与非持续性区域暴雨(b)的暴雨强度空间分布(单位: mm·d-1) Fig. 5 Spatial distribution of heavy rainfall intensity on regional persistent heavy rain process (a) and none-sustained regional heavy rain process (b) over Hunan during 1961-2016. Unit: mm·d-1 |

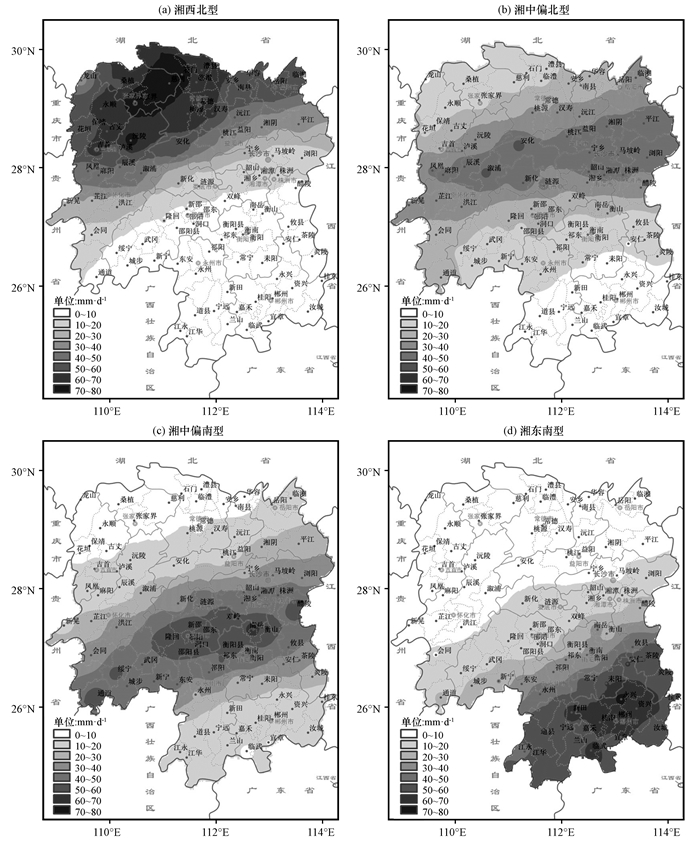

持续性区域暴雨过程中强降水带的位置、走向、移向与移速及强降水中心的位置及其变化是暴雨过程预报中重点与难点。尽管引发持续性区域暴雨过程的大气环流背景或天气系统的配置及其演变存在差异, 暴雨过程中总降水量的空间分布也存在差别, 但预报实践中发现, 一些暴雨过程中的单日强降水带空间分布较相似, 强降水落区是否有一定的气候规律也是我们关注的问题。聚类与合成分析结果显示, 近56年湖南持续性区域暴雨过程中的266天中的253天(占总日数的95.1%)强降水可分为4类空间分布型, 即湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型及湘东南型, 4种类型持续性区域暴雨日的累计天数依次为68, 80, 56和49天, 分别占总持续性区域暴雨日数的百分比依次为25.6%, 30.1%, 21%和18.4%, 可见湘中偏北型区域暴雨日数最多, 而湘东南型区域暴雨日数最少。

从空间分布上看, 4种类型区域暴雨日的平均日降水强度的空间分布在地理位置、降水强度大小、降水范围等方面存在显著差异(图 6)。湘西北型平均日降水强度大于30 mm·d-1的站点分布在湘西州、张家界、常德、怀化中北部、益阳及岳阳, 大于50 mm·d-1的站点范围相对缩小, 分布在湘西州、张家界、常德、怀化北部、益阳西北部及岳阳北部, 平均日降水强度大于70 mm·d-1的站点数4个, 位于张家界东部的张家界(78.9 mm·d-1)与慈利(76.5 mm·d-1)、常德西北部的石门(73.6 mm·d-1)及怀化北部的沅陵(74.7 mm·d-1), 其中张家界站平均日降水强度为最大。湘中偏北型平均日降水强度大于30 mm·d-1的站点分布在湘西州南部、怀化中北部、常德南部、娄底北部、益阳中南部、岳阳、长沙、湘潭及株洲北部, 大于40 mm·d-1的站点分布在湘西州南部、怀化中部、娄底北部、益阳南部、岳阳南部、长沙、湘潭北部及株洲北部, 平均日降水强度大于50 mm·d-1的站点仅2个站为益阳的安化(51.9 mm·d-1)与怀化的溆浦(51.6 mm·d-1)。湘中偏南型降水强度均值大于30 mm·d-1的站点分布在怀化中南部、邵阳、娄底、湘潭、长沙、永州北部、衡阳中北部、株洲中北部, 日降水强度最大值位于南岳(67 mm·d-1), 其他大于50 mm·d-1的降水强度较大的站点分布在怀化南部-邵阳-株洲中部带状区域。湘东南型降水强度均值大于30 mm·d-1的站点分布在永州、衡阳、郴州及株洲中南部, 大于50 mm·d-1的降水强度的站点分布在永州南部、衡阳东南部、株洲南部及郴州, 降水强度最大值站点位于郴州的永兴(73.1 mm·d-1)。湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型及湘东南型降水强度大值区自北向南依次位于湘西北、湘中偏北、湘中偏南及湘东南, 降水强度大值区呈准西南—东北走向的带状分布, 其一定程度上反映了提供暴雨动力、热力、水汽条件的西南低空急流走向。湘西北型与湘东南型的降水强度较湘中偏北型与湘中偏南型的降水强度大, 强降水落区相对更集中。

|

图 6 1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程中4类暴雨落区型(a~d)的日降水强度空间分布(单位: mm·d-1) Fig. 6 Spatial distribution of precipitation intensity of four heavy rainfall pattern (a~d) of regional persistent heavy rain process over Hunan during 1961-2016. Unit: mm·d-1 |

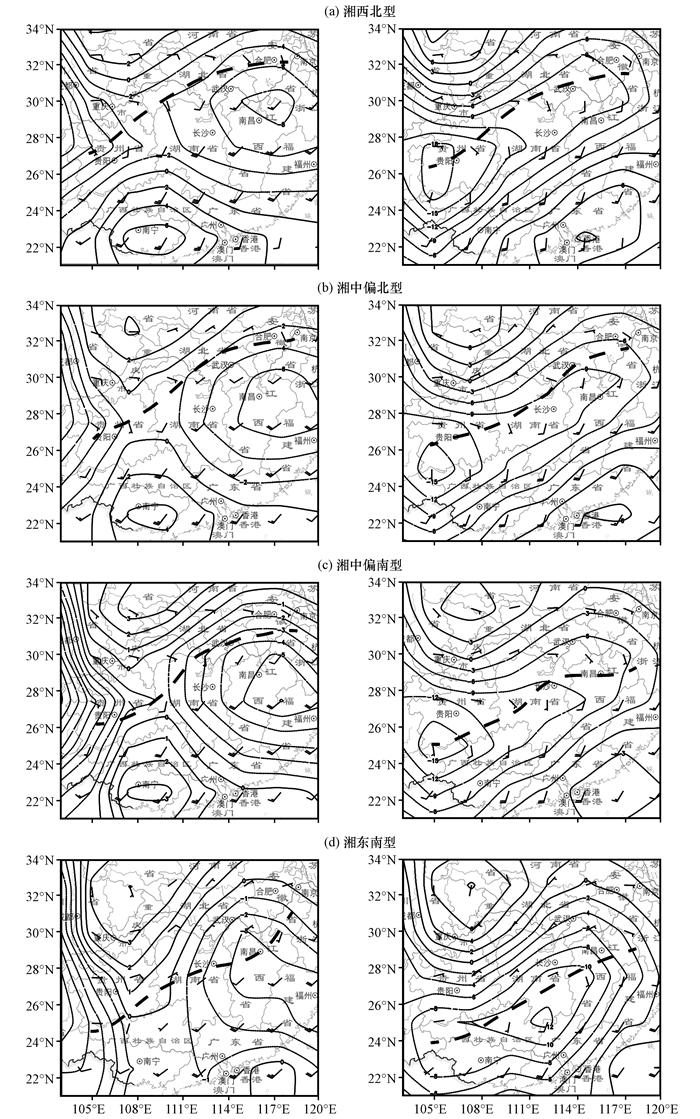

中低层水汽的辐合区可在一定程度上反映强降水的落区。将4类降水分布型对应日期的风场与水汽通量散度合成显示(图 7), 850 hPa风场切变在湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型中的分布较为接近位于湘西北, 而湘东南型的切变线位于湘中一带, 4类降水分布型对应的水汽辐合的大值区主要位于湘东至江西境内, 850 hPa切变线位置与水汽通量散度场对强降水雨带的指示性较差; 而925 hPa风场切变及水汽辐合大值区位置与降水强度的大值区的空间分布有较好的一致性, 湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型及湘东南型925 hPa风场切变线及水汽辐合大值区呈准西南—东北走向的带状分布, 且自北向南依次大致位于湘西北、湘中偏北、湘中偏南及湘东南, 可见925 hPa风场切变及水汽辐合大值区的位置与走向较850 hPa对湖南持续性区域暴雨过程中强降水落区预报的指示性更好。

|

图 7 1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程中4类暴雨落区型(a~d)对应的850 hPa (左)与925 hPa(右)合成水汽通量散度场(等值线, 单位: ×10-5g·cm-2·hPa-1·s-1)及风场(风羽, 单位: m·s-1)分布粗虚线为切变线 Fig. 7 Spatial distribution of synthesis wind field (barb, unit: m·s-1) and water vapor flux convergence (contour, unit: ×10-5g·cm-2·hPa-1·s-1) on 850 hPa (left) and 925 hPa (right) corresponding to four heavy rainfall pattern about four types (a~d) of regional persistent heavy rain process over Hunan during 1961-2016. Bold dashed line for wind filed shear line |

通过分析1961-2016年湖南持续性区域暴雨的气候特征, 并对暴雨落区进行了分型。得到主要结论如下:

(1) 1961-2016年湖南持续性区域暴雨过程共计113次(累计266天), 平均每年2次(累计4.75天)。持续日数为2天的湖南持续性区域暴雨发生次数(百分比)最多为82次(73%), 最长持续日数为5天的过程仅发生2次。夏季(冬季)发生持续性区域暴雨次数最多(最少), 占总过程的73%(0%); 5, 6, 7和8月发生次数较多, 占总发生次数的16%, 38%, 20%和14%。持续性区域暴雨过程次数在1993年发生均值突变, 年平均过程次数从1961-1992年的1.4次增加至1993-2016年的2.8次。

(2) 持续日数≥2天的区域暴雨过程年均发生次数空间分布差异明显。湘中以北较湘南年均次数明显偏多, 年均发生0.9次以上的区域主要分布在湘中以北。全省区域平均发生过程次数为0.75次, 以安化站1.14次和南岳站1.09次分别为最多和次多, 以汝城0.32次为最少。持续日数≥3天与持续日数≥2天的暴雨过程的年均次数空间分布相似, 但前者区域平均值为0.26次, 过程发生次数明显偏少。

(3) 持续性区域暴雨强度呈现为湘西北—湘中—湘东南方向先减小后增加的空间分布。暴雨强度大于85 mm·d-1的台站主要分布在湘西北及湘东南, 暴雨强度的小值区主要位于湘西南—湘东北的带状区域; 以湘西北的沅陵站103.8 mm·d-1和湘东南的资兴站101.2 mm·d-1分别为最大和次大, 以武岗站67.9 mm·d-1为最小; 持续性区域暴雨强度的全省区域平均值为82.5 mm·d-1, 而非持续性区域暴雨强度较之偏小7.7 mm·d-1, 但空间分布形态相似。

(4) 近56年湖南持续性区域暴雨过程中的266天中的253天(占总日数的95.1%)强降水可分为湘西北型、湘中偏北型、湘中偏南型及湘东南型4类空间分布型, 对应类型的累计暴雨日数占总持续性区域暴雨日数的百分比依次为25.6%, 30.1%, 21%和18.4%, 湘西北型与湘东南型的降水强度较湘中偏北型与湘中偏南型的降水强度大, 强降水落区更集中。对应4类暴雨落区分型合成的925 hPa风场切变及水汽辐合大值区的位置、走向与4类暴雨空间分布型的强降水落区基本吻合, 对强降水落区有较好的的指示性。

本文仅对近56年湖南持续性区域暴雨的气候特征进行了初步分析。分析结果表明, 湖南持续性区域暴雨发生过程次数及暴雨日数的大值区主要分布湘中以北, 产生这种南北分布差异可能与西南低空急流的活动及其分布有关; 张文龙等(2007)的研究表明, 湖南位于我国850 hPa西南低空急流活动的高频区, 而925 hPa西南低空急流活动次数在湖南境内呈现自北向南减少的分布特征与湖南持续性暴雨的分布特征较为接近; 西南低空急流携带充沛的水汽、动量及不稳定能量, 致使持续性区域暴雨发生时产生较强的上升运动及较大范围的低层气流辐合, 也与本文分析925 hPa风场切变及水汽辐合大值区的位置对强降水落区有较好的指示性的结论吻合; 此外, 暴雨特别是持续性暴雨的空间分布除了与特定的天气形势有关外(康岚等, 2016; 杨玮等, 2017), 与地形也有非常密切的关系(陈丹等, 2018; 赵庆云等, 2017), 地形尺度大小、走向及所处的地理位置等地形因素对湖南持续性区域暴雨分布的影响如何, 也是值得进一步研究的问题。

Kalnay E, Kanamitsu M, Kistler R, et al. 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 77(3): 437–472.

DOI:10.1175/1520-0477(1996)077<0437:TNYRP>2.0.CO;2 |

|

鲍名. 2007. 近50年我国持续性暴雨的统计分析及其大尺度环流背景[J]. 大气科学, 31(5): 779–792.

DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.2007.05.03 |

|

陈丹, 周长艳, 熊光明, 等. 2018. 近53年四川盆地夏季暴雨变化特征分析[J]. 高原气象, 37(1): 197–206.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2017.00022 |

|

戴泽军, 刘志雄, 李易芝, 等. 2015. 近54a湖南区域暴雨的时空分布特征[J]. 暴雨灾害, 34(1): 41–46.

DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2015.01.006 |

|

何光碧, 曾波, 郁淑华, 等. 2016. 青藏高原周边地区持续性暴雨特征分析[J]. 高原气象, 35(4): 865–874.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00081 |

|

胡亮, 何金海, 高守亭. 2007. 华南持续性暴雨的大尺度降水条件分析[J]. 大气科学学报, 30(3): 345–351.

DOI:10.3969/j.issn.1674-7097.2007.03.008 |

|

黄荣辉, 陈栋, 刘永. 2012. 中国长江流域洪涝灾害和持续性暴雨的发生特征及成因[J]. 成都信息工程学院学报, 27(1): 1–19.

DOI:10.3969/j.issn.1671-1742.2012.01.001 |

|

韩微, 翟盘茂. 2015. 三种聚类分析方法在中国温度区划分中的应用研究[J]. 气候与环境研究, 20(1): 111–118.

DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2014.13210 |

|

姜盈. 2012. 浙江省近50年持续性暴雨事件的天气气候分析[J]. 科技通报, 28(3): 13–20.

|

|

康岚, 郝丽萍, 蒲吉光, 等. 2016. 对两次持续性暴雨过程落区预报的探讨[J]. 高原气象, 35(6): 1540–1550.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00101 |

|

林爱兰, 李春晖, 郑彬, 等. 2013. 广东前汛期持续性暴雨的变化特征及其环流形势[J]. 气象学报, 71(4): 628–642.

|

|

罗伯良, 张超, 林浩. 2008. 近40年湖南省极端强降水气候变化趋势与突变特征[J]. 气象, 34(1): 80–85.

|

|

刘国忠, 黄开刚, 罗建英, 等. 2013. 基于概念模型及配料法的持续性暴雨短期预报技术探究[J]. 气象, 39(1): 20–27.

|

|

李娟, 孙建华, 张元春, 等. 2016. 四川盆地西部与东部持续性暴雨过程的对比分析[J]. 高原气象, 35(1): 64–76.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00150 |

|

刘伟东, 杨萍, 尤焕苓, 等. 2013. 北京地区热岛效应及日较差特征[J]. 气候与环境研究, 18(2): 171–177.

|

|

刘扬, 韦志刚, 李振朝, 等. 2012. 中国北方地区降水变化的分区研究[J]. 高原气象, 31(3): 638–645.

|

|

邱军, 李江南, 梁毅进, 等. 2008. 广东省持续性暴雨的气候特征[J]. 热带地理, 28(5): 405–410.

DOI:10.3969/j.issn.1001-5221.2008.05.003 |

|

孙建华, 汪汇洁, 卫捷, 等. 2016. 江淮区域持续性暴雨过程的水汽源地和输送特征[J]. 气象学报, 74(4): 542–555.

|

|

施晓晖, 温敏. 2015. 中国持续性暴雨特征及青藏高原热源的影响[J]. 高原气象, 34(3): 611–620.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00039 |

|

魏凤英. 1999. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 北京: 气象出版社.

|

|

汪汇洁, 孙建华, 卫捷, 等. 2014. 近30年我国南方区域持续性暴雨过程的分类研究[J]. 气候与环境研究, 19(6): 713–725.

|

|

王佳津, 陈朝平, 刘莹, 等. 2017. 四川省持续性暴雨定义及时空分布特征[J]. 气象科技, 45(2): 331–341.

|

|

吴丽姬, 温之平, 贺海晏, 等. 2007. 华南前汛期区域持续性暴雨的分布特征及分型[J]. 中山大学学报, 46(6): 108–113.

DOI:10.3321/j.issn:0529-6579.2007.06.025 |

|

温泉沛, 周月华, 霍治国, 等. 2017. 气候变暖背景下东南地区暴雨洪涝灾害风险变化[J]. 生态学杂志, 36(2): 483–490.

|

|

王晓芳, 黄华丽, 黄治勇. 2011. 2010年5-6月南方持续性暴雨的成因分析[J]. 气象, 37(10): 1206–1215.

DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2011.10.003 |

|

王艳兰, 刘国忠, 唐桥义. 2013. 桂东北5-8月持续性暴雨过程分析与预报[J]. 暴雨灾害, 32(3): 235–241.

DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.03.006 |

|

谢炯光, 纪忠萍, 谷德军, 等. 2006. 广东省前汛期连续暴雨的气候背景及中期环流特征[J]. 应用气象学报, 17(3): 354–362.

DOI:10.3969/j.issn.1001-7313.2006.03.013 |

|

徐明, 赵玉春, 王晓芳, 等. 2016. 华南前汛期持续性暴雨统计特征及环流分型研究[J]. 暴雨灾害, 35(2): 109–118.

DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2016.02.003 |

|

杨玮, 徐敏, 周顺武, 等. 2017. 江淮流域6-7月极端强降水事件时空变化及环流异常[J]. 高原气象, 36(3): 718–735.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00047 |

|

邹海波, 单九生, 吴珊珊, 等. 2013. 江西持续性暴雨的典型大尺度环流模型[J]. 暴雨灾害, 32(2): 126–131.

DOI:10.3969/j.issn.1004-9045.2013.02.005 |

|

张剑明, 廖玉芳, 段丽洁, 等. 2011. 1960-2009年湖南省暴雨极端事件的气候特征[J]. 地理科学进展, 30(11): 1395–1402.

DOI:10.11820/dlkxjz.2011.11.009 |

|

张剑明, 廖玉芳, 段丽洁, 等. 2012. 湖南近50年极端连续降水的气候变化趋势[J]. 地理研究, 31(6): 1004–1015.

|

|

赵庆云, 傅朝, 刘新伟, 等. 2017. 西北东部暖区大暴雨中尺度系统演变特征[J]. 高原气象, 36(3): 697–704.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00140 |

|

张文龙, 董剑希, 王昂生, 等. 2007. 中国西南低空急流和西南低层大风对比分析[J]. 气候与环境研究, 12(2): 199–210.

DOI:10.3878/j.issn.1006-9585.2007.02.09 |

2. Institute of Hunan Meteorology, Changsha 410118, Hunan, China;

3. Xiangtan Meteorological Bureau, Xiangtan 411100, Hnan, China

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38