易致灾的降水可分为两类:一类是短时强降水, 另一类是长时间持续的暴雨、低温连阴雨和冻雨等(于文勇等, 2012)。内蒙古地区地处中国北部边疆, 近年来, 内蒙古降水强度表现为明显增大特征, 尤其是连续性强降水致灾更加严重。如2017年8月2-4日通辽出现暴雨到大暴雨, 局地特大暴雨天气, 青龙山3日03:00(北京时, 下同)最强小时雨强达57.9 mm·h-1, 另外, 在8月2日20:00至3日20:00青龙山、通辽站日降雨量分别为349.7 mm和179 mm, 均突破有观测以来历史单日极值纪录。

目前, 中外围绕降水量、极端降水事件变化等已开展了大量研究, 但在降水持续性特征及其影响机理方面的研究仍显不足(翟盘茂等, 2016, 2017)。中国中东部暖季60%的小时尺度降水总量是超过6 h长时间持续降水造成的, 而且长时间持续降水峰值出现在清晨, 短时间持续降水(1~3 h)峰值出现在午后(Yu et al, 2007)。近40年“南涝北旱”主要原因与降水持续时间有关, 中国北方降水量和发生频次呈减少趋势(Yu et al, 2010)。中国北方地区到6月底才出现极端降水事件, 而且极端降水事件平均持续时间较短(李建等, 2013)。中国西部大部分地区年累计持续降水日数呈轻微上升趋势, 但在华北、华中及中国东南地区则显著减少(Bai et al, 2007)。青藏高原降水持续时间对降水量日变化有显著影响, 高原夏季降水量日变化的双峰值特征是由短时(1~3 h)和长持续性(6 h以上)降水共同作用造成的, 午夜-凌晨(傍晚)的降水量峰值主要是由于长持续性(短时)降水引起(计晓龙等, 2017)。中国5-10月持续性暴雨事件的发生地主要集中在中国东部地区, 青藏高原前期的大气热源偏弱(强), 将导致东亚夏季风偏弱(强), 西南水汽输送亦偏弱(强), 水汽聚集在中国南(北)方地区, 最终使得夏季中国的持续性暴雨事件偏多(少)(施晓晖等, 2015)。也有学者对持续性暴雨形成机理进行研究(李娟等, 2016; 何光碧等, 2016; 康岚等, 2016; 马梁臣等, 2017; 王晖等, 2017; 黄玉霞等, 2017; 王承伟等, 2017; 刘奕辰等, 2018; 张芹等, 2018)。

内蒙古强降水时空尺度小、强度大、突发性强(常煜, 2015; 马素艳等, 2015)。中尺度雨团活动是内蒙古暴雨过程形成的原因, 80%的雨团活动是中尺度对流系统造成的(常煜等, 2015, 2016a, 2016b, 2018)。但内蒙古地区逐时和日降雨过程的持续性研究还比较薄弱, 利用1991-2017年夏季内蒙古地区111个国家站逐时降雨量资料和1971-2017年夏季内蒙古地区115个国家站日降雨量资料, 对内蒙古地区短时强降水、小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨过程持续性特征进行研究。希望通过此研究揭示出内蒙古地区夏季持续降雨过程特征, 预防内蒙古地区持续性降雨引发的气象次生灾害提供科学支撑。

2 资料选取与方法介绍 2.1 资料选取内蒙古气象局信息中心提供的1991-2017年夏季(6-8月)内蒙古地区111个国家站逐时降雨量资料和1971-2017年夏季(6-8月)内蒙古地区115站日降雨量资料。

逐时降雨量和日降雨量资料经过内蒙古气象局信息中心质量控制, 在本研究中对各站逐时(日)降雨量数据进行了严格的筛选, 逐时降雨量数据剔除原则为:逐时降雨量资料中出现的累计降雨量数据; 同年6-8月逐时降雨量缺测1年以上的站。日降雨量数据剔除原则为:建站在1971年以后的站; 同年6-8月日降雨量缺测1年以上的站。

文中内蒙古地图是基于内蒙古自治区国土资源厅标准地图服务网站下载的审图号为蒙S(2017)026的标准地图制作, 底图边界无修改。

2.2 定义和方法 2.2.1 定义将短时强降水定义为1 h降雨量≥20 mm; 将24 h内(20:00至次日20:00), 降雨量1.0~9.9 mm, 定义为小雨; 中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨定义参照气象部门降雨量划分标准。

将逐时降雨量≥0.1 mm的时次记为一个降雨时次(Yu et al, 2007), 当单站1 h出现强降水时, 从第一个降雨时次开始, 到连续两个或以上非降雨时次之前, 定义一次短时强降水过程(简称强降水过程)。强降水过程从开始时刻到结束时刻持续时间定义为强降水过程持续时间。强降水过程持续时间依据临近预报、短时预报和中期预报的预报时效分为5个时间段, 分别为1~3, 4~6, 7~12, 13~24和25~48 h。强降水过程经历的小时数最大值定义为强降水过程小时数极值。强降水过程从开始时刻到结束时刻累计降雨量最大值定义为强降水过程累计降雨量极值。

降雨日数指日降雨量≥1.0 mm的日数(Zolina et al, 2010), 从第一个降雨日数开始, 到非降雨日数之前, 定义为一次日降雨过程。优先级由高到低依次为:特大暴雨、大暴雨、暴雨、大雨、中雨和小雨。特大暴雨过程指降雨过程中有1日或以上降雨量达到特大暴雨量级。特大暴雨过程从开始到结束包含的日降雨量不再在其它降雨过程中进行统计, 其余降雨过程定义以此类推。日降雨过程开始到结束的持续日数定义为该降雨过程持续日数。日降雨过程所有日数降雨量总和定义为该降雨过程累计降雨量。日降雨过程中持续日数(累计降雨量)最大值定义为该降雨过程持续日数(累计降雨量)极值。

本研究将强降水过程和日降雨过程统称为降雨过程。

2.2.2 方法介绍对降雨过程分别采用归一化处理(Yu et al, 2007)。Da(n)代表归一化降雨时(日)变化, 定义为

| $Da(n) = \frac{{Ra(n)}}{{\frac{1}{k}\sum\limits_{i = 1}^k R a(i)}} - 1, $ | (1) |

式中: Ra(n)为第n时(日)的降雨量; k为持续小时(日)数, 其中短时强降水过程n和k取值范围为1~24 h; Ra(i)为第i时(日)的降雨。Da(n)为正, 表示该量级的降雨过程降雨量大于平均值, Da(n)值越大表明降雨量偏离程度越大。

降雨过程持续时间归一化异常(Zolina et al, 2010)采用公式

| ${p^\prime }(x) = \frac{{p(x) - \bar p(x)}}{{\sigma [p(x)]}}, $ | (2) |

对不同持续时间降雨过程, p(x)表示过程次数; p(x)表示过程平均次数; σ[p(x)]表示过程次数标准偏差; p′(x)表示不同持续时间降雨过程异常幅度。

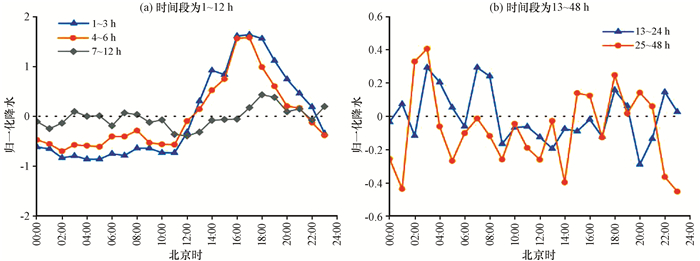

3 归一化研究 3.1 短时强降水过程对内蒙古地区5个时间段短时强降水过程降雨量归一化研究表明, 在午夜到次日中午, 持续时间1~3, 4~6和7~12 h强降水过程降雨量归一化值低于或接近0, 午后开始迅速增大, 相比而言, 1~3 h强降水过程降雨量归一化值偏离程度最大[图 1(a)], 峰值出现在17:00达到164%, 16:00和18:00偏离程度也较高, 分别为161%和156%;其次为4~6 h强降水过程, 偏离程度最大达到158%和156%, 分别出现在17:00和16:00; 7~12 h强降水过程降雨量归一化值偏离程度变化比较平稳, 在18:00达到峰值, 为43%, 19:00偏离程度次之, 达到38%。13~24 h强降水过程降雨量归一化值偏离程度峰值出现在03:00和07:00[图 1(b)], 最大偏离程度均达到29%; 25~48 h强降水过程降雨量归一化值偏离程度峰值出现在03:00, 达到40%, 02:00次之, 达到32%。综合上述, 内蒙古地区持续时间在12 h内的强降水过程易发生在16:00-18:00, 但持续时间12 h以上的强降水过程易出现在03:00, 而且1~3 h和4~6 h的强降水过程中最大降雨量值也明显高于其余持续时间段的最大降雨量。

|

图 1 内蒙古地区强降水过程归一化研究 Fig. 1 The normalized of short-time strong rainfall processes in Inner Mongolia |

对内蒙古地区日降雨过程降雨量归一化研究(图略), 共同特征是第一日降雨量归一化值偏离程度最大, 由高到低分别为692%(大雨过程)、649%(小雨过程)、628%(中雨过程)、479%(大暴雨过程)和299%(暴雨过程)。另外小雨过程和中雨过程在第3日开始偏离值都为负值, 其余降雨过程在第4日偏离值为负值, 说明日降雨过程降雨量极值易发生在前3日。

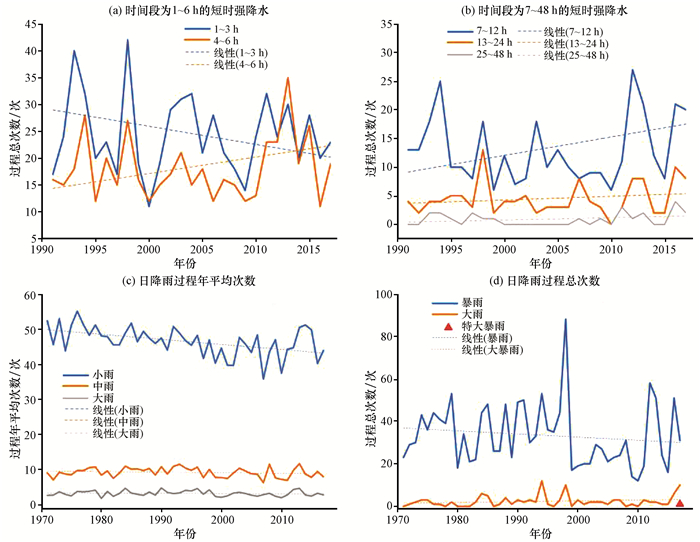

4 年代际变化 4.1 降雨过程次数1991-2017年夏季内蒙古地区强降水过程发生总次数为499次, 持续时间在1~3, 4~6, 7~12, 13~24和25~48 h发生次数分别为214, 146, 101, 35和3次, 持续时间超过3天的强降水过程没有观测到。从图 2中可以看出, 强降水过程发生次数年代际演变看, 1~3 h强降水过程呈现递减, 4~6 h和7~12 h强降水过程发生次数呈现明显递增, 13~24 h和25~48 h强降水过程变化趋势略增, 但在1991-1999年和2010-2017年持续时间在25~48 h强降水过程总次数明显高于2000-2009年。

|

图 2 内蒙古地区短时强降水过程总次数和日降雨过程年平均次数及其总次数 Fig. 2 Total frequency of short-time strong rainfall processes, and annual average frequency and total frequency of daily rainfall process in Inner Mongolia |

从图 2中还可以看出, 近47年内蒙古地区小雨过程年平均次数和暴雨过程总次数表现为递减趋势, 中雨过程和大雨过程年平均次数以及大暴雨过程总次数变化不明显。值得关注的是, 近47年仅出现过一次特大暴雨过程的年份为2017年。

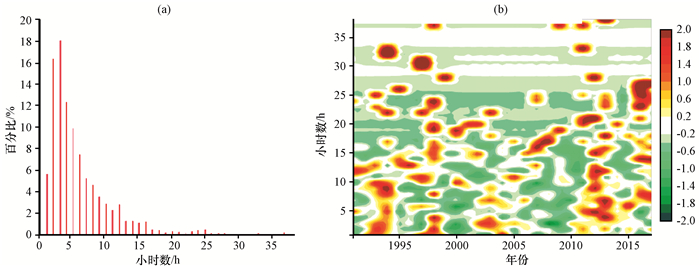

4.2 降雨过程持续时间归一化异常 4.2.1 短时强降水过程通过对近27年内蒙古地区强降水过程发生次数所占总过程次数百分比统计[图 3(a)]可知, 强降水最长持续时间为38 h, 持续时间在1~7 h所占百分比在5.2%~18.1%, 其中持续时间3 h所占比例最大, 达到18.1%, 持续时间2 h和4 h所占比例次之, 分别达到16.4%和12.3%, 持续时间8 h以上所占百分比开始迅速递减, 持续时间8~16 h百分比在波动中由4.6%递减到1.2%, 持续时间超过16 h强降水过程百分比均低于1%。强降水过程持续时间归一化异常年际变化表明[图 3(b)], 1~3 h强降水过程在20世纪90年正异常年份较多, 21世纪以来负异常年份增多; 大于4 h强降水过程在20世纪90年代和2010-2017年表现为异常偏多。特别是在2011-2015年持续时间4~12 h、2016-2017年持续时间23~27 h的短时强降水过程偏离幅度异常偏大。

|

图 3 内蒙古地区短时强降水过程持续小时数百分比(a), 归一化异常(b)时间演变 Fig. 3 Percentage of duration hours (a), temporal evolution of the normalized anomalies (b) of short-time strong rainfall processes in Inner Mongolia |

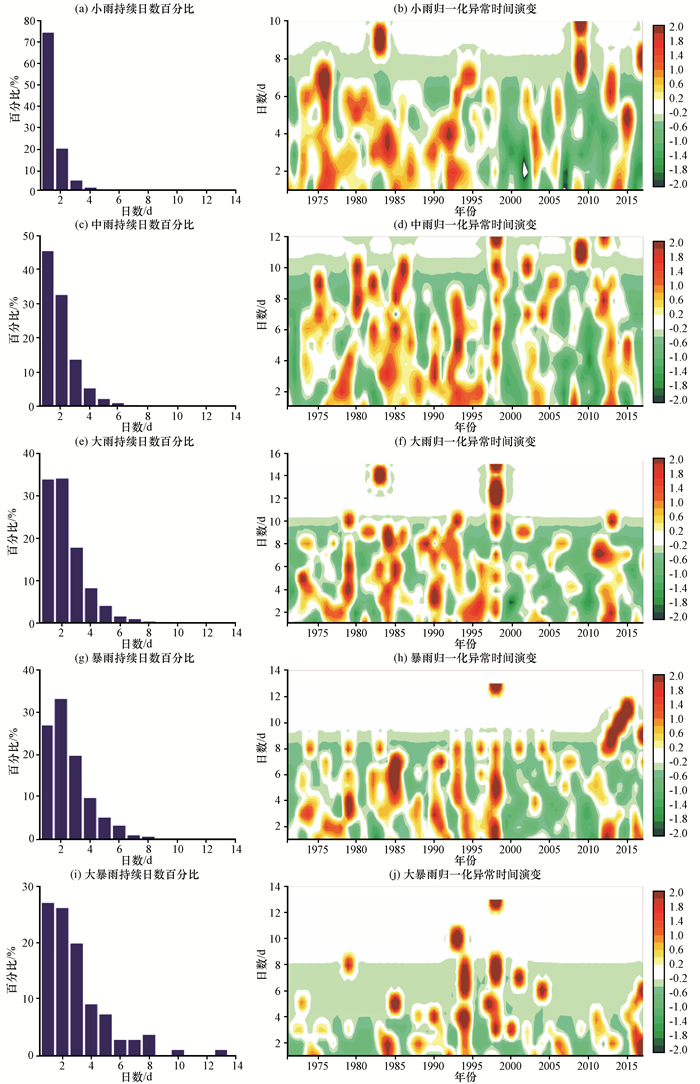

内蒙古地区小雨过程、中雨过程、大雨过程、暴雨过程、大暴雨过程和特大暴雨过程最长持续日数分别为10, 12, 15, 13, 13和2天。从图 4中可以看出, 小雨过程和中雨过程持续日数为1天所占百分比最高, 分别达到74.6%和45.4%, 小雨过程持续2天以上所占百分比迅速递减, 持续4天以上所占百分比在1%以内, 中雨过程持续2天以上百分比递减缓慢, 到持续5天以上百分比递减到1%以内; 大雨过程和暴雨过程都表现为持续2天所占百分比略高于持续1天所占百分比, 而且2者在6天内的百分比均高于1%。大暴雨过程持续8天内的百分比均高于1%, 而且持续1天和2天百分比较接近, 分别为27.0%和26.1%。

|

图 4 内蒙古地区日降雨过程持续日数百分比和归一化异常时间演变 Fig. 4 Percentage of duration days and temporal evolution of the normalized anomalies about daily rainfall processes in Inner Mongolia |

日降雨过程持续时间归一化异常年代际变化(图 4)研究表明, 持续日数低于8天的小雨过程和暴雨过程, 以及持续日数低于10天的中雨过程和大雨过程在20世纪70年代到21世纪正异常年份较多, 21世纪以来则相反; 持续日数高于10天的中雨过程、大雨过程、暴雨过程和大暴雨过程正异常偏离幅度大的年份都出现在1999年。同时也可以看到, 自1999年至今持续日数高于10天中雨过程正异常年份偏多; 2012-2015年持续日数达到8~11天的暴雨过程正异常幅度较大。

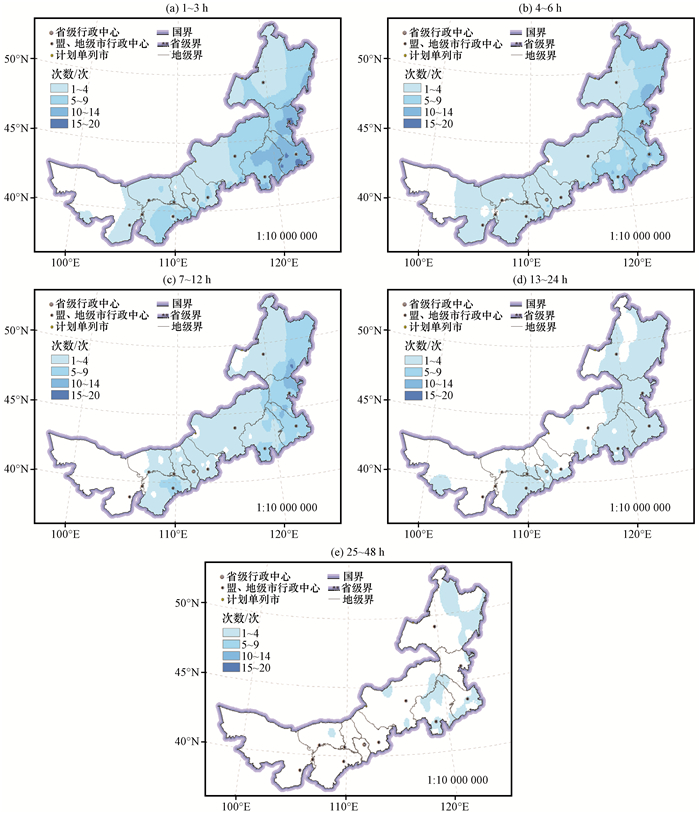

5 降雨过程次数空间分布 5.1 短时强降水过程图 5给出了近27年内蒙古地区5个持续时间段强降水过程总次数空间分布。从图 5中可以看出, 大兴安岭东部强降水过程发生次数最高, 其次为阴山山脉以南, 强降水过程发生次数随持续时间的增大向内蒙古东部地区收缩。具体分析发现, 1~3 h、4~6 h和7~12 h强降水过程发生总次数空间分布共同特征是在内蒙古西部偏东地区向东部地区递增, 高值区(分别为19次、12次和15次)出现在东部偏东地区, 次高值区出现在中部偏南地区, 在西部偏西地区没有观测到强降水过程; 13~24 h强降水过程总次数向西部偏南、中部偏南和东部偏东地区收缩的同时, 总次数开始明显递减到1~5次; 25~48 h强降水过程总次数继续向东部偏东地区收缩, 仅在中部个别站和东部分散分布总次数达到1~2次的强降水过程。分析可知, 内蒙古大兴安岭山脉东部地区是强降水过程发生的高频区, 同时也是持续时间在一天以上的强降水过程最易发生的区域。

|

图 5 内蒙古地区短时强降水过程发生总次数空间分布 Fig. 5 Space distribution of total frequency of short-time strong rainfall processes in Inner Mongolia |

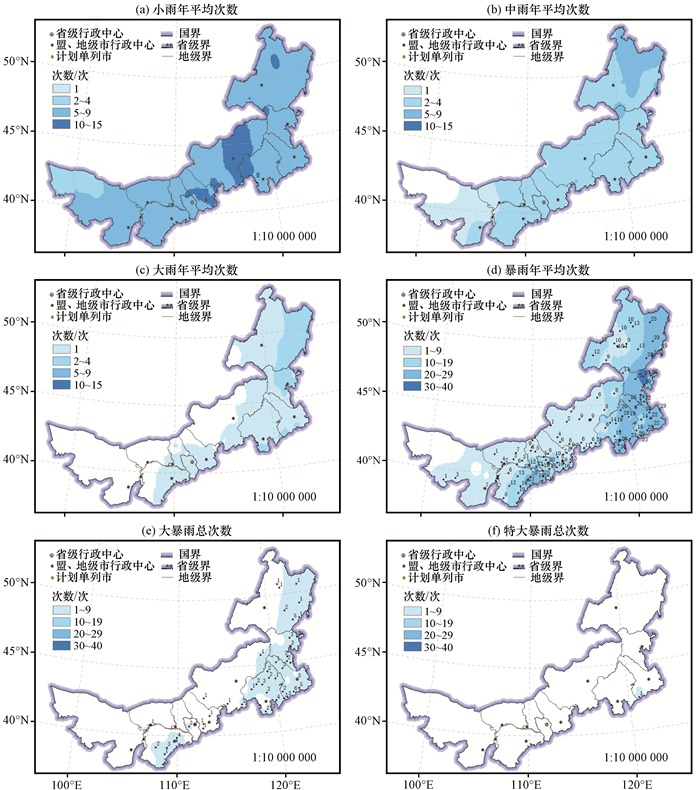

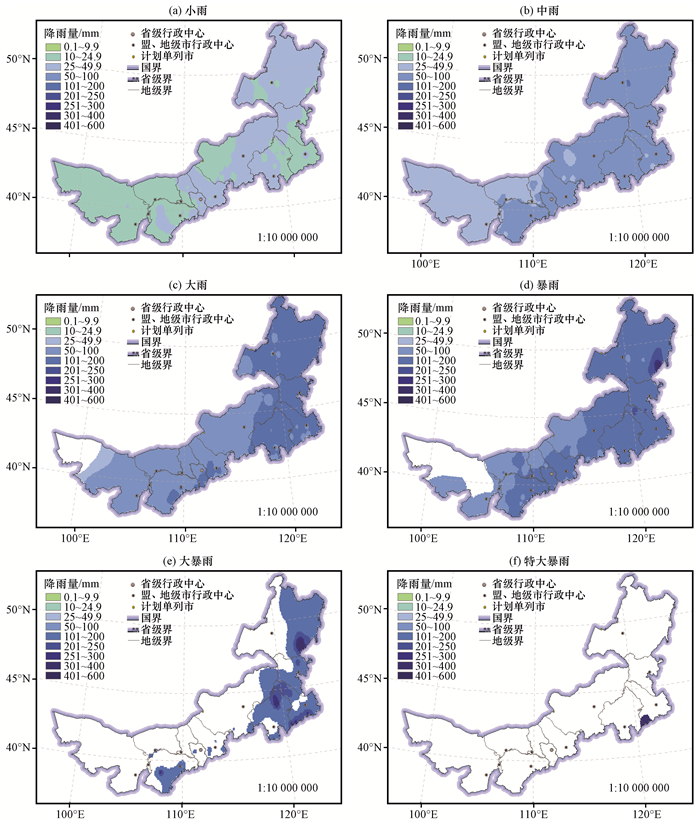

内蒙古地区日降雨过程发生次数自内蒙古西部地区向东部地区递增, 发生次数由小雨过程向特大暴雨过程递减。具体来看, 小雨过程年平均发生次数高于10次的高值区主要出现在中部偏东地区, 西北地区年平均发生次数最少, 为4次, 其余地区年平均发生次数5~9次[图 6(a)]; 中雨过程年平均发生次数迅速递减, 西部偏西地区没有观测到中雨过程, 西部偏东地区中雨过程年平均发生次数为1次, 中部地区到东部地区中雨过程年平均发生次数为2~4次, 其中在大兴安岭北部年平均发生次数高达5次[图 6(b)]。年平均发生次数在1次以上大雨过程出现在内蒙古中部偏南和东部地区[图 6(c)], 其中在东部偏南地区个别站点和东部偏东北地区, 大雨过程年平均发生次数达到2~3次。

|

图 6 内蒙古地区日降雨过程年平均发生次数和总次数 Fig. 6 Annual average frequency and total frequency of daily rainfall processes in Inner Mongolia |

内蒙古暴雨过程、大暴雨过程和特大暴雨过程年平均发生次数都不到1次, 因此, 对近47年暴雨量级以上日降雨过程总次数进行研究。近47年内蒙古地区暴雨过程总次数自西部偏东地区向东部地区递增[图 6(d)], 总次数在20~39次的高值区出现在东部, 其中索伦达到39次, 其次为中部偏南地区, 达到20~29次; 大暴雨过程出现在中部偏南和东部地区[图 6(e)], 东部偏东地区总次数高达6次(库伦旗), 中部地区次之, 总次数基本在4次以内; 发生在2017年8月3日特大暴雨过程发生在东部偏南地区青龙山站[图 6(f)]。分析可知, 内蒙古西部地区没有观测到中雨以上量级的日降雨过程, 日降雨过程总次数自内蒙古西部地区向东部地区递增, 其中中部偏南和东部地区是暴雨过程和大暴雨过程易发生的区域, 近47年仅发生一次的特大暴雨过程发生在内蒙古东部偏南地区。

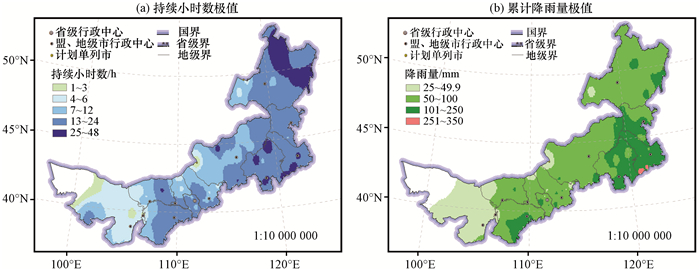

6 持续小时(日)数极值和累计降雨量极值空间分布 6.1 短时强降水过程小时数极值和累计降雨量极值内蒙古地区强降水过程持续小时数极值空间分布特征是, 内蒙古西部地区没有观测到短时强降水, 除中部偏北地区二连浩特(1 h)和吉兰泰(2 h)持续小时数极值在1~2 h[图 7(a)], 其余地区均在3 h以上, 空间分布特征自西部偏东地区向东部地区递增。具体来看, 内蒙古西部偏东北地区大部和中部偏西北地区强降水过程持续小时数极值在3~6 h, 其余地区均高于6 h。持续时间在24 h以上的强降水过程出现在中部偏北、东部偏南和东部偏北地区, 其中图里河强降水过程持续时间最长, 达到38 h(2013年7月27日01:00至28日14:00, 累计降雨量141.2 mm)。

|

图 7 内蒙古地区短时强降水过程持续小时数极值和累计降雨量极值空间分布 Fig. 7 Space distribution of extreme value of duration hours and extreme value of cumulative precipitation of short-time strong rainfall processes in Inner Mongolia |

内蒙古地区强降水过程累计降雨量极值高值区出现在中部偏南、东部偏南和东部偏东北地区[图 7(b)], 自西部偏东地区到东部地区强降水过程累计降雨量极值均大于25 mm。具体来看, 在内蒙古西部偏东地区、中部偏北地区和东部偏西北地区个别站强降水过程累计降雨量极值在25~49.9 mm, 西部偏东、中部和东部大部地区强降水过程累计降雨量极值均在50 mm以上, 其中在中部偏南、东部偏南和东部偏东北地累计降雨量极值高于100 mm, 最大值出现在东部偏南地区青龙山, 16 h累计降雨量达到346.5 mm(2017年8月3日02:00-17:00), 其次为库伦旗33 h累计降雨量达到264.9 mm(1994年7月12日13:00至13日21:00)。

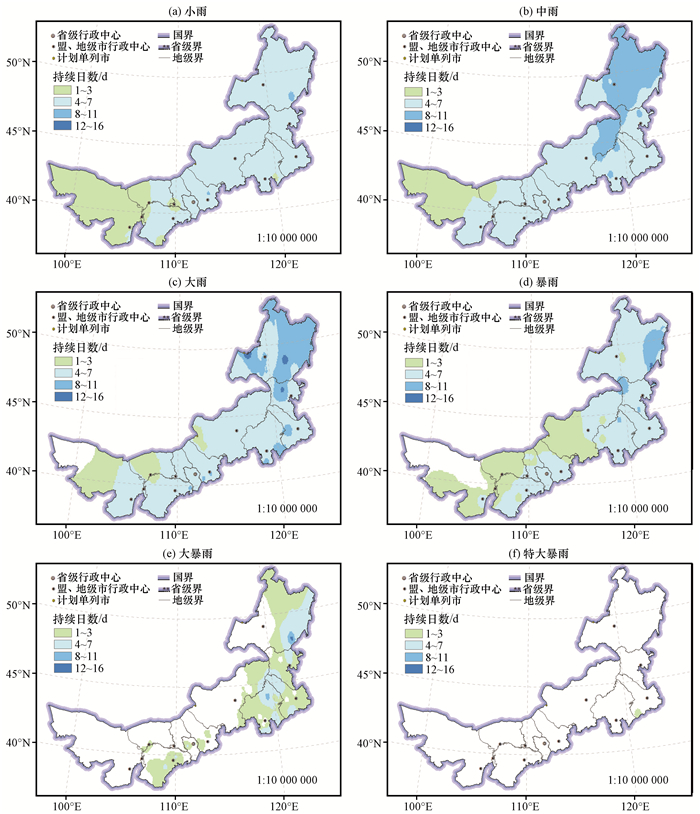

6.2 日降雨过程持续日数极值内蒙古不同量级降雨过程持续日数高值区均出现在东部地区(图 8), 具体来看, 小雨过程持续日数极值在西部地区为1~3天, 其余地区持续日数在4~7天, 仅在东部个别站达到10天; 中雨过程持续日数极值在东部偏北地区达到8~12次, 西部地区为1~3天, 其余地区均在4~7天; 大雨过程持续日数极值由西部偏东地区向东部地区递增, 在东部大兴安岭北部达到8~15天; 暴雨过程持续日数极值在西部偏南和中部偏北地区值较低, 为1~3天, 在中部偏南和东部大部地区可达4~7天, 其中东部部分地区达到8~13天; 大暴雨过程持续日数极值出现在中部偏南和东部地区, 其中东部偏东地区高于4天, 个别地区高达13天; 特大暴雨过程最长持续2天, 出现在东部偏南地区青龙山(2017年8月3-4日, 累计降雨量373.3 mm)。

|

图 8 内蒙古地区日降雨过程持续日数极值空间分布 Fig. 8 Spatial distribution of maximum duration days of daily rainfall processes in Inner Mongolia |

从图 9中可以看出, 内蒙古地区小雨过程累计降雨量极值在12.8~46.1 mm, 其中高于25 mm的累计降雨量极值出现在中部和东部地区; 内蒙古西部地区中雨过程累计降雨量极值在25~50 mm, 中部和东部大部地区在50~100 mm, 其中东部偏西北地区个别站高达112.5 mm(巴彦托海, 1998年8月3-15日); 大雨过程累计降雨量极值自西部偏东部地区向中部偏南和偏东地区递增, 大部地区累计降雨量极值都高于50 mm, 其中在中部偏南和东部地区高达100~200 mm; 内蒙古西部偏北地区没有出现暴雨过程, 在中部偏南和东部地区累计降雨量极值超过100 mm, 尤其是在东部偏东北地区累计降雨量极值在200 mm以上, 累计降雨量极值最大值高达353.4 mm(阿荣旗, 1998年8月2-14日); 大暴雨过程累计降雨量极值高于100 mm的区域主要出现在内蒙古中部偏南和东部地区, 部分地区超过200 mm, 累计降雨量极值最大值高达425 mm(扎兰屯, 1998年8月2-14日); 特大暴雨过程累计降雨量为373.3 mm(青龙山, 2017年8月3-4日), 出现在内蒙古东部偏南地区。

|

图 9 内蒙古地区日降雨过程累计降雨量极值空间分布 Fig. 9 Spatial distribution of extreme accumulative precipitation of daily rainfall processes in Inner Mongolia |

(1) 内蒙古地区持续时间在12 h内的强降水过程易发生在16:00-18:00, 但持续时间12 h以上的强降水过程易出现在03:00, 而且1~3 h和4~6 h的强降水过程中最大降雨量值也明显高于其余持续时间段的最大降雨量。日降雨过程最大降雨量易发生在前3天。

(2) 内蒙古地区小雨过程和暴雨过程发生次数呈现递减趋势, 但近年来持续长时间的小雨过程、中雨过程和暴雨过程偏多。在2017年出现首场特大暴雨过程。内蒙古地区特大暴雨过程最长持续日数为2天, 其余日降雨过程最长持续日数在10~15天, 其中大雨过程持续日数最长可达15天。持续日数高于10天的中雨过程、大雨过程、暴雨过程和大暴雨过程正异常偏离幅度大的年份都出现在1999年, 自1999年至今持续日数高于10天中雨过程正异常年份偏多, 2012-2015年持续日数达到8~11天的暴雨过程正异常幅度较大。

(3) 内蒙古大兴安岭山脉东部地区是强降水过程发生的高频区, 其次为阴山山脉以南, 内蒙古西部偏西地区没有观测到强降水过程, 另外, 值得关注的是持续时间在一天以上的强降水过程最易发生在内蒙古东部地区。

(4) 内蒙古西部地区没有观测到中雨量级以上级别的日降雨过程, 日降雨过程发生次数自内蒙古西部地区向东部地区递增, 其中中部偏南和东部地区是暴雨过程和大暴雨过程易发生的区域, 近47年内蒙古地区仅发生一次的特大暴雨过程发生在东部偏南地区。内蒙古地区日降雨过程累计降雨量极值空间分布特征与发生次数空间分布基本相一致, 自西部地区向中部偏南和东部偏东地区递增, 其中东部偏东地区是日降雨过程累计降雨量极值高值区。

限于文章篇幅, 本文仅对内蒙古地区20:00至次日20:00日降雨过程进行了研究, 内蒙古地区08:00至次日08:00日降雨过程特点可能会与本文研究结论存在不同, 下一步会进一步对其进行对比分析。

Bai A J, Zhai P M, Liu X D. 2007. Climatology and trends of wet spells in China[J]. Theoretical and Applied Climatology, 88(3/4): 139–148.

DOI:10.1007/s00704-006-0235-7 |

|

Yu R C, Xu Y P, Zhou T J, et al. 2007. Relation between rainfall duration and diurnal variation in the warm season precipitation over central eastern China[J]. Geophysical Research Letters, 34(13): 173–180.

DOI:10.1029/2007GL030315 |

|

Yu R C, Li J, Yuan W H, et al. 2010. Changes in characteristics of late-summer precipitation over eastern China in the past 40 years revealed by hourly precipitation data[J]. Journal of Climate, 23(23): 3390–3396.

DOI:10.1175/2010JCLI3454.1 |

|

Zolina O, Simmer C, Gulev S K, et al. 2010. Changing structure of European precipitation:Longer wet periods leading to more abundant rainfalls[J]. Geophysical Research Letters, 37(6): 460–472.

DOI:10.1029/2010GL042468.2010 |

|

常煜. 2015. 内蒙古5-9月小时强降水时空变化特征[J]. 中国沙漠, 35(3): 735–743.

DOI:10.7522/j.issn.1000-694X.2014.00066 |

|

常煜. 2016a. 内蒙古典型暴雨过程的中尺度雨团观测分析[J]. 应用气象学报, 27(1): 56–66.

DOI:10.11898/1001-7313.20160106 |

|

常煜, 韩经纬. 2015. 一次阻塞形势下的内蒙古暴雨过程特征分析[J]. 高原气象, 34(3): 741–752.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00033 |

|

常煜, 李秀娟, 陈超, 等. 2016b. 内蒙古一次暴雨过程中尺度特征及成因分析[J]. 高原气象, 35(2): 432–443.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00155 |

|

常煜, 马素艳, 仲夏. 2018. 内蒙古夏季典型短时强降水中尺度特征[J]. 应用气象学报, 29(2): 232–244.

DOI:10.11898/1001-7313.20180209 |

|

何光碧, 曾波, 郁淑华, 等. 2016. 青藏高原周边地区持续性暴雨特征分析[J]. 高原气象, 35(4): 865–874.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00081 |

|

黄玉霞, 王宝鉴, 王研峰, 等. 2017. 甘肃省夏季暴雨日数特征及其与大气环流关系[J]. 高原气象, 36(1): 183–194.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00118 |

|

计晓龙, 吴昊旻, 黄安宁, 等. 2017. 青藏高原夏季降水日变化特征分析[J]. 高原气象, 36(5): 1188–1200.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00119 |

|

康岚, 郝丽萍, 蒲吉光, 等. 2016. 对两次持续性暴雨过程落区预报的探讨[J]. 高原气象, 35(6): 1540–1550.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2015.00101 |

|

李建, 宇如聪, 孙溦. 2013. 从小时尺度考察中国中东部极端降水的持续性和季节特征[J]. 气象学报, 71(4): 652–659.

|

|

李娟, 孙建华, 张元春, 等. 2016. 四川盆地西部与东部持续性暴雨过程的对比分析[J]. 高原气象, 35(1): 64–76.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00150 |

|

刘奕辰, 周伟灿, 常煜, 等. 2018. 山东半岛东海岸一次台风暴雨的成因研究[J]. 高原气象, 37(6): 1684–1695.

DOI:10.7522/J.issn,1000-0534.2018.00113 |

|

马梁臣, 孙力, 王宁. 2017. 东北地区典型暴雨个例的水汽输送特征分析[J]. 高原气象, 36(4): 960–970.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00078 |

|

马素艳, 韩经纬, 斯琴, 等. 2015. 长生命史冷涡背景下内蒙古地区强对流天气分析[J]. 高原气象, 34(5): 1435–1444.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00098 |

|

施晓晖, 温敏. 2015. 中国持续性暴雨特征及青藏高原热源的影响[J]. 高原气象, 34(3): 611–620.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2014.00039 |

|

王承伟, 齐铎, 徐玥, 等. 2017. 冷空气入侵台风"灿鸿"引发的东北暴雨分析[J]. 高原气象, 36(5): 1257–1266.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00082 |

|

王晖, 隆霄, 温晓培, 等. 2017. 2012年宁夏"7·29"大暴雨过程的数值模拟研究[J]. 高原气象, 36(1): 268–281.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2016.00017 |

|

于文勇, 李建, 宇如聪. 2012. 中国地区降水持续性的季节变化特征[J]. 气象, 38(4): 392–401.

DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2012.4.002 |

|

翟盘茂, 李蕾, 周佰铨, 等. 2016. 江淮流域持续性极端降水及预报方法研究进展[J]. 应用气象学报, 27(5): 631–640.

DOI:10.11898/1001-7313.20160511 |

|

翟盘茂, 廖圳, 陈阳, 等. 2017. 气候变暖背景下降水持续性与相态的研究综述[J]. 气象学报, 75(4): 527–538.

DOI:10.11676/qxxb2017.047 |

|

张芹, 王洪明, 张秀珍, 等. 2018. 2017年山东雨季首场暖区暴雨的特征分析[J]. 高原气象, 37(6): 1696–1704.

DOI:10.7522/j.issn.1000-0534.2018.00052 |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38