|

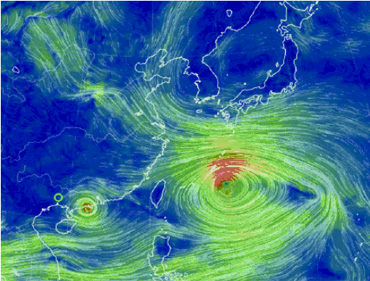

在气象学中,温室效应和蝴蝶效应可能是最大众化的术语了,但其实,气象学中的“效应”除了这两个以外,还有不少值得了解的,远的不说,2021年7月20日河南出现持续性强降水天气中就能见到 “效应”的身影,那就是“列车效应”。 那么,何为列车效应?它的威力又如何呢? 试想,当一个人站在铁轨旁边,一列列火车经过时,会有什么感受?火车有很多节车厢,当其经过时,肯定是很多节车厢一节一节地经过,而此时,站在铁轨边的人会接连不断地感受到一节节车厢经过时带来的巨大声音和冲力。一列火车尚且如此,连续不断的火车经过则更是“变本加厉”了。 现在,将列车效应与降水相联系,就如同排列成串的对流云降水,每一朵对流云(被称为对流单体)都会产生短时强降水。而当多个对流云团依次经过某一地区的上空时,其所产生的降水量累计起来,就会导致大暴雨甚至特大暴雨,这就是降水列车效应的通俗解释。 值得一提的是,列车效应在引发短时强降水和暴雨方面也有所不同。 其实,列车效应是短时强降水与暴雨之间重要的联系桥梁。从暴雨和短时强降水之间的区别看,短时强降水强调的是强度,暴雨则强调累计值,即累计降水量,而二者之间又是紧密相连的,这其中就有列车效应的贡献,可以说,短时强降水不一定形成暴雨,但在列车效应下的短时强降水过程往往导致暴雨,甚至特大暴雨。 为了使大家更清晰地了解“列车效应”,更客观地认识暴雨天气的形成过程与列车效应的欢喜,《高原气象》特整理了“暴雨形成过程之列车效应”虚拟专刊,以供大家对列车效应有一个初步的了解。

|

||||||||

| 默认 最新文章 浏览次数 | ||||||||

|

Please wait a minute...

|

||||||||

暴雨形成过程之“列车效应”

暴雨形成过程之“列车效应”