|

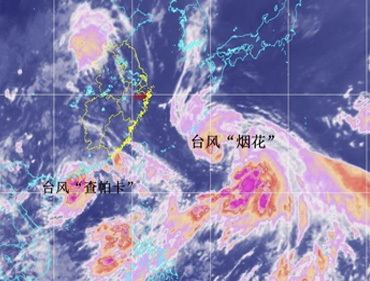

2021年7月20日,河南出现持续性强降水天气,多地出现暴雨、大暴雨,部分地区出现特大暴雨。21日,中央气象台召开媒体通气会,介绍河南暴雨相关情况。据介绍,四大原因导致了河南发生此次罕见暴雨天气。 (1)大气环流形势稳定。西太平洋副热带高压和大陆高压分别稳定维持在日本海和我国西北地区,导致两者之间的低值天气系统在黄淮地区停滞少动,造成河南中西部长时间出现降水天气。 (2)水汽条件充沛。7月中旬河南处于副高边缘,对流不稳定能量充足,18日西太平洋有台风“烟花”生成并向我国靠近。受台风外围和副高南侧的偏东气流引导,大量水汽向我国内陆地区输送,为河南强降雨提供了充沛的水汽来源,降水效率高。 (3)地形降水效应显著。受深厚的偏东风急流及低涡切变天气系统影响,加之河南省太行山区、伏牛山区特殊地形对偏东气流起到抬升辐合效应,强降水区在河南省西部、西北部沿山地区稳定少动,地形迎风坡前降水增幅明显。 (4)对流“列车效应”明显。在稳定天气形势下,中小尺度对流反复在伏牛山前地区发展并向郑州方向移动,形成“列车效应”,导致降水强度大、维持时间长,引起局地极端强降水。 这次河南省郑州市6小时降雨382 mm,其中20日16:00—17:00 1小时降雨量超过200 mm,由于降水持续时间比较长,且强降水发生的区域比较集中,造成河南省西部、西北部山区山洪地质灾害风险明显增高,黄河流域、海河流域中小河流水库水位迅速上涨;另外还造成了大范围城市内涝、农田积涝,给群众生活生产等造成较大影响,引起了各界关注。 关于暴雨天气过程在20世纪中叶就引起了国内研究人员的广泛关注,并取得了一系列研究成果,为了使大家更清晰地了解这些研究成果,更客观地认识暴雨天气的形成过程,《高原气象》特整理了“暴雨形成过程”的系列虚拟专刊,以供大家参考。

|

||||||||

| 默认 最新文章 浏览次数 | ||||||||

|

Please wait a minute...

|

||||||||

暴雨形成过程之大气环流

暴雨形成过程之大气环流