|

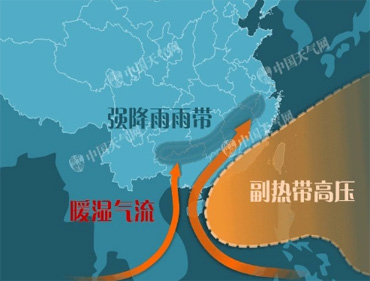

西太平洋副热带高压(在中国简称西太平洋副高),是一个在太平洋上空的永久性高压环流系统,范围一般采用500 hPa高度图上西太平洋地区,5880 gpm线包围的区域为代表。 西太平洋副高对我国天气的影响十分重要,夏半年更为突出,这种影响一方面在西太平洋副高本身;另方面还在西太平洋副高与其周围天气系统间的相互作用。 副高是向我国大陆输送水汽的重要系统。我国降水的水汽来源,虽然主要依靠西南气流从印度洋输送来,而太平洋副高的位置、强度和活动,不仅对西南气流的水汽输送有关,而且还影响着它南侧的东南季风从太平洋向大陆输送来的水汽。同时,西太平洋副高的北侧是沿副高北上的暖湿空气与中纬度南下的冷空气相交绥的地带,往往形成大范围的阴雨天气,是我国大陆地区的重要降水带。

|

||||||||

| 默认 最新文章 浏览次数 | ||||||||

|

Please wait a minute...

|

||||||||

暴雨形成过程之西太副高

暴雨形成过程之西太副高